2016.03.29

ベルギーのブリュッセルで連続テロ事件が発生しましたが、今度はパキスタンでも大規模なテロが発生。現在のヨーロッパから中東、南アジア地域は非常に不安定な状態だと思います。特に(今後は)日本からヨーロッパへの旅行者が減少するのではないでしょうか。そのようにして考えて見ると、世界広しと云えども、安心して行ける国や地域がどんどん狭まって来ている様に感じます。日本の場合は(ここ数年)海外からの来日観光客が急増していますが、間違いなく「安心・安全」も大きな要素になっているはずです。2020年オリンピックが東京に決まった理由の中にも、そのような面が多分に在ったのでしょう。

けれどもこのままの世界情勢が続くとなると、今後のオリンピックの開催地決定は非常に難しい課題に成って来るのではないでしょうか。日本としては、先ずは2020年の東京オリンピックを無事に終了させなければ成りません。そういう意味では、今回のオリンピック開催によって、首都東京の防衛インフラが(図らずも)整備されることと成り、それはそれで一つの幸運と呼ぶべきなのでしょう。物事に偶然は無いのだから・・・。

それでも日本と云う国が盤石と云う訳では決して無く、常に様々な大きな課題を抱えています。特に今の子ども達を取り巻く環境に対しては一抹の不安を覚えます。イジメ、虐待、誘拐、自殺、待機児童問題・・・。戦後の経済成長と共に生じて来た様々な弊害が大きな塊となって、未来の子どもたちの行く手を阻んでいるかの様に見えます。けれどもこれらの重大な問題の数々も、他国の実態に比べれば(まだまだ)素晴らしい状況であることも同時に認識しなければ成りません。

そもそもこの世の社会とは、全てが完璧にまとまることは無いはずです。1つが成り立てば、1つは我慢しなければならない。その連続です。人の人生も同様で、全てが完璧に恵まれた状態は決して訪れないでしょう。必ずどこかで解決すべき課題が発生するからです。むしろ人生とは、自らの課題を解決する為の大舞台(ステージ)であり、課題(問題)無き人生は、生ける屍と同意であり、全く無意味(無駄)な人生でしょう。国家も同様で、次から次へとやってくる課題に向き合っていく為に存在しています。日本の場合も、重大な課題との闘いの日々ですが、それでも他国よりも安全で安心な国家です。そのことへの深い感謝を忘れてはいけないと思います。その上で起きている問題を共に共有し、共に解決をしていくことが大切だと思います。

今、大人達が子ども達に教えるべき事は、他殺も自殺も等しく殺人(罪)であるということではないでしょうか。また、他人を傷つけることも自分を傷つけることも等しくイジメ(罪)ではないかと。他人の命も自分の命も全く同じ、天から授かった大切な宝物(預りもの)です。この与えられた生命を何よりも大事にすること。(他人のであろうと、自分のであろうと)ひとつの生命を傷つけた罪を償うとは、(法的な意味だけでなく)本当に大変なことだと思います。このような道徳的な観点から、物事の本質や厳しさを教えて行くことが大事だと思います。そこから子ども達の本来の「生きる力」が本領発揮するのではないでしょうか。

最近、俳人、尾崎放哉に関する小説(「海も暮れきる」吉村昭 著)を読み終えました。尾崎放哉とは、種田山頭火と並ぶ自由律俳句の俳人で、かなりのエリートでありながら、突然、その安定した職と生活を全て捨て、妻とも別れ、最後は小豆島の庵寺で孤独な病死を遂げました。酒癖が悪く、自分の体をイジメ抜いた人だと思います。有名な句は、「咳をしても一人」です。彼の人生の末路において、病気で体が全く動かなくなっても、それでも尚生きようとする強烈な苦しみと痛みの中で、かつて自らが傷つけた我が生命の最後の光を観たのだと思います。そこには只、後悔と懺悔しかなかったのではないでしょうか。本当に壮絶な死だった様です。人間は、仮に人からイジメられても、自分までが自分自身の生命をイジメてはいけないと思います。人様がちゃんと叱咤、罵倒してくださるのだから、自分だけは自分自身の生命を優しく守るべきです。

実は、尾崎放哉の本を読むきっかけは、渥美清さんが尾崎放哉を演じることを夢見ていたと知ったからです。渥美清さんも尾崎放哉も、同じく結核を患っており、渥美さんは「自分は、結核の人の咳ができます」と話していたそうです。孤独な俳人でもある渥美清さんの人間としての凄みが此処に見えてきます。最近の新聞に、寅さんの舞台である柴又が、「重要文化的景観に申請される」とありました。あの下町情緒を守る為とのこと。とても嬉しいことです。この「情緒」という言葉、大好きです。今の時代、この情緒が失われて来たのではないでしょうか。その事と子ども達の抱える不安感は、決して無関係では無いと思います。

今の子ども達に「情緒」という感性は残っているのでしょうか。先日、都電荒川線に乗りました。未だに東京に路面電車があることが素晴らしいと思います。この小さな電車が古い家々の軒の間をゴトゴトと走り行く風景には、ノスタルジア、懐かしさ、そして風流を感じます。ほっとします。もしかしたら、今の子ども達には、この「ほっとする」という感覚が無いのかも知れません。最近の住宅販売で、高尾山の近くの大規模マンションが完売したそうです。そこには「ほっとしたい」現代人の渇望が見え隠れします。逆に言うと、自然、懐かしさ、ノスタルジア、風流さという感性自体を感じられない日本人が増えて来ることが、一番の恐怖です。日本の町並みの中に情緒を取り戻して行く努力が、未来の子ども達の心を守る道のひとつかも知れません。

日本人の情緒の源流と云えば、例えば、仏壇(御先祖様)へ手を合わせたり、太陽(大自然)へ手を合わせたり、神社やお寺へ手を合わせることでしょう。これは信仰と云うよりも、ある種の文化であり道徳です。郷土愛や国を愛する心も同じ源流でしょう。また日本人は、虫の音、風の音、波の音、雪の降る音等の自然界の(微細な)振動エネルギーを感じるだけで、自らの魂を震わすことが出来ます(これも情緒だと思います)。西洋の場合は、それに代わる振動エネルギーとして、クラシック音楽が開発されたのだと思います。これは(ある種の)霊媒としての大作曲家(バッハ、ハイドン、モーツァルト・・・)を経由して、天から降りて来た振動エネルギーを音化させたものでしょう。日本と西洋との違いがありますが、音から感情を感じられるのは、同じく「情緒」だと思います。秋の夜長の虫の音に、情緒(特別な感情)を感じられる日本人のオリジナルな感性こそを、大事に継承して行きたいものです。情緒ある国柄は、きっといつまでも安心で安全で守られて行くと思います。

2016.03.18

政治、企業、芸能、スポーツ等のあらゆる分野で、様々な形の不正や違反、ミスやトラブルが露呈している昨今ですが、同時にその事象に対する「必要以上の」社会的干渉にも、何か妙な違和感を覚えます。自らが犯した罪やミスは、いつか必ず(「因果応報の法則」により数倍に成って)本人に跳ね返って来るのであれば、もうそれで良いのではないでしょうか。それよりも何も、人を批判できる自分自身なのかどうかが問題です。この毎日を全て「善」で生きている人など、そうはいないでしょう。大なり小なり、人や社会に迷惑を掛けながら、その反省の繰り返しです。仮に、社会を揺るがす程の大きな罪は無くとも、日々の生活の中で、(例えば)ゴミを落としてしまったとか、こぼした水を拭くのを忘れてしまったとか、ついあの人に嫌なことを言ってしまったとか、そう云うホンの小さな「微悪」までを含めれば、やっぱり自分は完全な善人ではないと感じます。みんな等しく、反省の身です。

前回のブログで寅さんのことを書きましたが、映画「男はつらいよ」のエンディングでは、必ず(旅先からの)寅さんの葉書が届き、そこには毎回「今はただ、後悔と反省の日々・・・」と書かれています。確かに寅さんの場合は「その通り!」と思いますが、私もたいして変わりません・・・。寅さんのように、心から素直に、「ありのままの恥ずかしい自分自身」を観ることが出来れば、日々一歩一歩、明日を信じて、前へ向かって歩いて行けるのだと思います。その歩く道とは、決して誰かとの競争では無く、自分自身(良心)との対話の道だと思います。誰かに追い抜かれても、誰かを追い抜いても、それは自身の人生とは無関係な現象でしょう。単なる風景の一つに過ぎないのかも知れません。皆それぞれ歩く目的が違うからです。只、他者の歩き方(生き方)を見て、学ぶことは大事だと思います。最近の建設業界では、大手ゼネコンによる施工不良問題がいくつか明らかに成りましたが、そこから自社の品質管理の点検と確認を行うことが本線であり、他社を批判する必要はありません。

最近、『お遍路が一列に行く虹の中』という俳句を知りました。とても美しくて、神々しくて、清らかな句だと思います。実はこの句の作者は、渥美清さんです。寅さん演じる俳優、渥美清さんの素顔は、知れば知る程ミステリアスです。決して自らを語らず、人と群れず、孤独や芸術を愛し、そして誰にも知らせずに死んで行きました・・・。その彼の唯一の趣味が俳句だったそうで、小さな(素人の)句会に真面目に顔を出し、一人離れた部屋の向こう側で、静かに空を見つめながら、沈思黙考していたそうです。句会の後の食事会にも出ず、いつもさっと姿を消していました。寅さんとは違う様な、否、寅さんのような・・・。ちなみに俳号は「風天(フーテン)」でした。

野山の道を、お遍路が一列に行く風景は、一人ひとりが前を向いて、我が人生(道)を歩み続ける姿に思えます。一人ひとりの人間としての差など無く、人生を歩むという一点において、皆同じ。その人々の一列の白い線が、神々しい七色の虹の中へ入って行く・・・。本当に明るくて、色鮮やかで、けれども心静かな余韻を覚えます。世の中が騒がしい時代だからこそ、私たちは観るべき視点を「外側への干渉」から「内側への観照」へと切り替え、この美しき一列の中の一人に(そっと)加わりたいと願うのです。冷たい雨が上がり、その先に映る「虹の中」に入れば、きっと素晴らしい天上の音楽が聞こえていることでしょう。私の脳内では、モーツァルトのシンフォニーがキラキラと鳴っています。

※モーツァルト: 交響曲第36番「リンツ」、 第38番「プラハ」、 第40番、

第41番「ジュピター」

シューリヒト指揮/パリ・オペラ座管弦楽団(SACD)

私がモーツァルトで一番好きなのは交響曲ですが、特に後期6大シンフォニーは本当に最高です。先日、シューリヒト指揮の超名盤がSACDで出たので、買って聴いてみましたが、本当にモーツァルトの音楽が「今この瞬間に!」生まれたかの様な感動と、降り注ぐ光の束を感じることが出来ました。録音は1961年~64年ですので、もう50年以上も昔ですが、やはり本物はいつまでも残り続けるのですね。他の演奏ではワルター、クリップス、ベーム、C・ディヴィスも好きですが、同じく古い録音ばかりです。会社も50年以上、100年以上永続することによって「本物」に成ると思います。そして丸二はまだ62歳。まだまだ先は長いですが、100年企業を目指して、「丸二の道」を歩んで行きます。

2016.03.08

3月に入り、春の声が聞こえて来ましたが、あと数日で東日本大震災から丸5年を迎えます。今年の3月11日は、5年前と同じ金曜日・・・。当日は、心静かに「あの日」のことを思い出し、あらためて亡くなられた方々への追悼の意を(心中で)表したいと思います。今の私たちに出来る事と云えば、ただ思い出すことしかありません。被災地においては(いろいろな事情で)なかなか復興が進まない状況もありますが、それでも前へ進んで行くしか無い。2011年3月11日以降、私たち日本人の全体意識は、確かに進化向上の兆しを見せているはずです。

それは円高によっても表現されていると思います。国の通貨が買われるということは、その国(国民)への信頼と尊敬を意味します。日本の経済面から言えば、円高は大いに困ることですが、他国から信頼され、尊敬される国柄を持つ国は、自ら率先して苦労を背負込む宿命に在るのかも知れません。今は国の意図的な政策によって、その流れを食い止めようとしていますが、やはり自然の力には勝てず、現在の時間的猶予に感謝しつつ、いずれは円高の日本を受容し、(今までとは違う)新たなる繁栄への狼煙を上げ、そして世界を(精神的に)支えて行かなければ成らないでしょう。日本にはそれだけの責任が生じて来たのだと思います。日本人の精神性が円高(日本高)を生み出していると思います。

さて、前回のブログで、「男はつらいよ」の寅さんについて書きましたが、いくつもの寅さんの物語を観て行く内に、「車寅次郎という人物は確かに存在していた」という錯覚に見舞われます。同時に、彼を演じる渥美清さんという人物への興味も湧いてきました。渥美清さんは、寅さん同様、人情味とユーモアのあふれる方でしたが、非常に勉強家、読書家であり、決して多くを語らず、世間とは一線を画し、極めて質素な生活をされていたとのことです。友人関係も決して広く無く、山田洋次監督ですら、彼の自宅の場所や連絡先も知らなかったそうです。

映画、演劇、美術、俳句に精通し、藤山寛美を尊敬し、自身の映画が公開された際は、各地域の映画館へ(自分でチケットを買って)行き、お客様の反応を確かめたそうです。実際に、都心の映画館と浅草の映画館とでは、観客の反応が全く違ったそうです。寅さんの名セリフに、「てめぇ、さしずめインテリだな!」とありますが、実は渥美清さん自身が相当なインテリだったのですね。そして孤高の人でした。彼は、寅さんとして生きることに苦痛を感じていました・・・。

渥美清さんは、若い時に肺を患い、片方を全摘出しました。そして68歳で、肺癌で亡くなりました。最後の数本はとても出演できる状態ではなかったそうですが、松竹の看板映画を止める訳に行かず、癌が転移した体で撮影に臨み、48作目完成の半年後に亡くなりました。彼は死期が近づくにつれ、「魂は永遠なのか」と近しい友人に問い続けたそうです。その友人は「魂は永遠ですよ」と返すと、「本当か。証拠はあるか」と真顔で追求したそうです。寅さんとして生きた我が人生の先に、また新たなる別の人生への希望を観たのかも知れません。

ある本では、寅さんとイエス・キリストの共通点を挙げ、寅さんを神的な存在として解説していました。渥美清さんも、寅さんと一緒に人生(日本全国津々浦々)を歩きながら、真理探究の旅を続けていたのかも知れません。何本目かの映画の中で、帝釈天の御前様(笠智衆)が「仏様は愚者を愛する。だから寅は愛されておる」というようなセリフを発していました。愚者とは、心に全く汚れが無い、純粋で、清らかで、無垢な人のことだと思います。渥美清さんの心の中にいた寅さんが、渥美清さん自身の人生を導いたのだと感じます。

このようにして渥美清さんのことを知れば知る程、映画「男はつらいよ」は単なる娯楽作品ではなく、それとは全く別物(畏怖すべきもの)と感じます。天が渥美清さんの体を借りて、山田洋次監督に撮らせたのではないか・・・。もしそうでなければ48作も続くはずがありません。寅さんがもう少し長く生きて、5年前の東日本大震災を目にしたら、何をしたでしょうか。きっとお天道様に手を合わせ、一人ひとりの幸せを祈りつつ、面白い事を言ながら、みんなを笑わせ、けれども自分だけは孤独であり続けようとしたでしょう。まさに日本人の美学、此処に在り。これが美しい日本の姿です。どうか今の若い人にも寅さんを観て欲しいなぁ。

2016.02.27

今年も早2カ月が過ぎましたが、あらゆる分野で、非常に大きな出来事が連続して発生しており、まさに人々の脳内の処理能力が追い付かない状況に在ると思います。時間のスピードがぐんぐん加速中のため、今までの一年がまるで一カ月に濃縮されて来た位の感覚です。私たちの処理能力が追い付かず、1つ1つの事柄に対する一定の評価ができないままに、また次の出来事が重なって来るので、確かに意思決定が難しい時代になって来たのでしょう。けれどもそれは、モノ凄いスピードで車窓を流れゆく目先の風景を追っている為であり、もっと先の彼方後方に在る山々や空、太陽や月、夜空の星々へと視線を上げれば、その動きはまるで静止しているかのごとく、ゆったりとしています。要は、大きな流れの方向性さえ解かれば、列車のスピードがぐんぐん増しても、行くべき道に迷いは生じないはずです。やはり人生で最も大切なことは、遠い彼方に在る大きな山々を見て、今(此処)を真剣に生き抜くことでは無いでしょうか。

現状は、人間(人類)のあらゆる所業に対する天(自然界)の意志であり、そのことが腹に落ちさえすれば、実は時代の流れは極めてシンプルで明瞭なのかも知れません。否むしろ、迷いからの解放のし易い時代であるのかも知れません。宮澤賢治の童話は、日々の生活(日常)と宇宙空間が混然一体と成って存在していました。徳川家康が、「江戸」と云う長きに渡る平和なる世界の礎を築くことができたのも、何かきっと(実際の)目には見えない大きな山々(宇宙感)を「観た」からではないかと想像します。心理学者のアドラーの云う最終結論とは、「幸福とは、共同体感覚を持つこと」だそうです。人間は広い世界の一部であり、一体である。その広い世界とは、「宇宙」である。家族、地域、会社、国家という小さな共同体の中で(仮に)苦しくても(嫌われても)、全ての人間は(より大きな)この広い宇宙の中に存在しており(優しく包まれており)、その宇宙の一部として、宇宙と完璧な共同体を形成している。その感覚(=感性)を持つことができれば、人間は誰もが(一瞬で)幸福感で満たされると。

今こそ、「大きすぎて分からない」「広すぎて分からない」「見えないから無い」「聞こえないから無い」を、積極的に「分かる(解かる)」「分かろう(解かろう)とする」への自己変換に努力することが、このモノ凄いスピードの時代にとって、一番大切な意識の持ち方ではないかと思います。そう成れば、モノ凄いスピードで車窓を流れゆく風景の先に観える、遠い彼方の「富士の山」だけが目に映るでしょう。先日、伊豆へ行く列車の中から見事な富士山を目にしました。富士山は、いつも(当たり前ですが)富士山のままです。あの美しく均整のとれた完璧なスタイルは、一体誰がデザインしたのでしょうか。所謂「自然に」「偶然に」完成したのでしょうか。もしそうであるとしたら、「自然」「偶然」とは、まさに「然るべき意志」を持った存在に違いありません。その然るべき意志をもった存在は、宇宙全体に在りて、此処にも在り、自身の心中にも在るのでしょう。そして当然、建物の建設現場にもあると考えます。

私たち丸二では、現場を(ある種の)「神聖な場」として捉えています。日々(心中で)一礼をして入る心構えを大切にしています。実際に土地や建物には、その場特有の「然るべき意志」が在るように感じられます。その「然るべき意志」に対し、きちんと御挨拶をして、日々の工事作業をさせていただくという思いが大切だと考えるのです。それは、車窓から遠い山々を観ることと同じような気がします。実際に目の前で起こる工事自体の現象の向こう側に、きっと何か不動の大切なものが在ると感じられるからです。それは、住む人の健康や幸福を願う気持ちだったり、元々自然界からできている建材への感謝だったり、そして、その土地や建物に宿る「然るべき意志」への敬意だったりします。要は、姿かたちの無いものです。でも、そういう意識を持つのと持たないのとでは、天地の違いが在るように感じます。私たちは、この過ぎゆく日々の中で、常に遠い不動の山々を観る心眼をもち、このスピード時代をゆっくりと歩んで行きたいと思います。

※寅さん

最近、映画「男はつらいよ」全48作の中から、数本の名作をDVDで鑑賞していますが、本当に何回見ても面白いものです。お話の展開は水戸黄門と同じで、基本的にいつも同じ雛形ですが、きっとそれが良いのでしょう。寅さん(渥美清)は(毎回)日本全国津々浦々を旅しながら、出会いと別れを繰り返しつつも、必ず故郷の葛飾柴又へ帰って来ます。その柴又には帝釈天(題経寺)があります。題経寺の御前様(笠智衆)も、寅さんが好きみたいです。柴又の日々の暮らし(生活・家族)と旅(人生・一期一会)と帝釈天(神仏)が、この物語を構成する全てです。そこには日本人の美徳である苦労と努力が滲み出ています。同時に、その物語を懸命に生きる人々の姿を(微笑みながら)眺めている「然るべき意志」が見え隠れします。そして思うのです。私も、私自身の物語の中を、こうして確かに生きているのだと。

2016.02.02

温暖化の影響で温かいお正月でしたが、その後は急激な寒気がやって来ました。地球をめぐる環境の変化については、一方では「温暖化ではなく寒冷化」という説もあり、複雑な要素や情報が絡み合いながらも、いずれにしても悪化の道を辿っていると感じます。米国がシェールガスによって世界最大の産油国に成りましたが、原油価格が下落して行けば採算は合わなく成り、そして何よりも、大地に眠る埋蔵資源を採掘し続けて行くことが地球環境の悪化にさらなる拍車を掛けて行くでしょう。米国が産油国になったことで中東への関与が薄らぐ中、ロシアの影響力が増しています。これに中国が加わり、3つの大国による新たな覇権争い始まっています。その三国の共通の問題は、やはり経済(お金)だと思います。

3つの大国とも経済の先行きに大きな不安があると思います。もちろん日本も同様です。けれども今までのような小手先の修正レベルではもう大きな方向転換は難しいでしょう。大国や独裁国は力(軍事力)で事態を変えようとする可能性があります。日本はその想定の上で、防衛強化を図っている最中とは思いますが、日本が自ら軍事力を行使することは有り得ず(そう信じます)、では日本は何をもって自らこの現状を打開していくのか。当然、景気回復による経済の再生に成ると思いますが(遂に「マイナス金利」という奇策までも飛び出しました)、そもそも日本の経済力の源は何かというと、やはり「ものづくり」であり、「おもてなし」であり、結局のところ、「人」にあると思います。

NHKの「100分de名著」という本の紹介番組をよく見ますが、先月の「代表的日本人(内村鑑三:著)」はとても興味深かったです。内村鑑三という明治を生きた日本人のことを全く知らず、最初は(所謂)伝記ものかなと思ったのですが、全然違いました。この本では、代表的な日本人として、西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮の5人を挙げているのですが、その紹介の視点が非常に面白く感じたのです。著者である内村鑑三は、キリスト教徒の思想家で、そういう(ある種の)信仰心、もしくは霊性という面から、この有名な5人を語っていたのです。

キリスト教徒である一人の日本人が、別の宗教観を持つ日本人に対し、心からの敬意と尊敬の眼差しで、その「人物像」を書いています。内村鑑三もキリスト教徒とは云え、教会はいらない、教義もいらないという異端な考え方を持ち、そういう意味では、八百万の神や大自然を信仰する日本神道の考えに近かったのではないかと感じます。その内村鑑三が、この5人の素晴らしい日本人について書きました。何を書いたのかと言うと、偉人伝ではなく、「天」についてです。例えば、西郷隆盛は天の声を聞き、天の命に従い、維新を成し遂げたという話です。西郷隆盛は、ひとの家を訪ねても、中の方へ声を掛けず、入り口に立ったまま、誰かが偶然出て来るのを待っていたそうです。また、靴を無くし、裸足で歩いていた時に、不審者として扱われた際も、自分が怪しい者でないことを証明してくれる人が、ここを通るのを待っていたそうです。このような西郷隆盛は、自分の欲ではなく、天の命によって生き、死んだのでしょう。この本の最後は日蓮の話ですが、まさに日蓮もそのようにして己を捨てた人生そのものだったと思います。この本は(実は)原書は英語で書かれたもので、私たちが読んでいるのは、日本語訳されたものです。つまり内村鑑三は、世界の人々に、あるいは世界のキリスト教の人々に、日本人のことを、そして日本人の知る「天」の存在を伝えたかったのではないでしょうか。

日本人の心の中に、天の概念は、今でも確かに生き続けていると思います。ただ、明治維新以降の物質文明への加速が、その天の意識を隠そうとしていたのかも知れません(西郷隆盛の危惧はここに在ったのでしょう)。けれども、今こうして世の中が大きく荒廃してくると、あらためて私たちの心の中から、何かが蘇ってくる(思い出してくる)気がするのです。日本人の本来持つ霊性が再び目覚め始めれば、また新たな智慧や技術が生まれ、天の命ずる新たな経済が発生すると思うのです。内村鑑三は、キリスト教徒という信仰の人でありながら、しっかりと「お金は大事」と明言しています。つまり、経済(お金)と道徳(天)を分けなかったのです。そしてこの5人の日本人も、誠実に経済(や政治)活動を行うと同時に、天の声に従い、自らの霊性を磨いていたのでしょう。

これからの日本や社会に必要なのは、まさにこのような価値観だと思います。経済と道徳を分けない。道徳的に生きながら、経済を高めて行く。今までは経済優先で、道徳は後回しでした。地球環境がどうなろうと構わない。お金のためなら法を犯す、嘘を言う、相手を蹴落とす。この結果が今の世の中です。けれどもこれからは、「経済と道徳を分けない」時代が始まろうとしています。だから日本人の出番なのです。きっと、天の声に一番近いのが日本のような気がして仕方ありません。番組内でこの本の解説を行っていた批評家の若松英輔氏のお話はとても分かりやすく、大変心を打ちました。内村鑑三も若松英輔氏も、早くにして妻を亡くしたそうです。その悲しみの果てに、「天」が見えたに違いありません。

2016.01.20

昨年の暮れに、NHKの「新・映像の世紀(第3集)~時代は独裁者を求めた」を見て、あらためて戦争の悲惨さと愚かさに恐怖しました。同時に、あの時代、民衆が独裁者を求めざるを得ない程、世界が異常な空気に包まれていたことにも感じ入りました。今の平和な日本に生きる身としては、本当の意味でその実感を持つことは出来ないと思います。けれども、私たち人間には想像する力があります。過去から学び、想像力をもち、二度とあのような時代に戻らないことを決心する以外ありません。日本も苦しい戦争の時代を経て、やっと平和な道を歩み始めたばかりです。この道を歩いて行きたいと思います。

番組の中で、ヒトラーがアメリカの自動車王であるフォード氏の本を読み、激しく心酔していたことを知りました。そのフォード氏が反ユダヤ主義であったことが、実はヒトラーのその後に大いに影響を与えたと言うのです。もしそうであるならば、仮にフォード氏が反ユダヤ主義ではなかったとしたら・・・と、思わずにはいられません。そしてフォード氏もナチス政権を支持しました。ヒトラーはポルシェ氏と共に自動車開発を始め、民衆が乗れる車の普及のためにフォルクスワーゲン社を造り、以後、様々な技術革新に力を入れました。大陸間弾道ロケット等の開発も世界に先行しました。そしてこれらの技術は、ドイツ敗戦後、米ソに奪われて行ったのです。

言うまでも無く、ヒトラーは選挙によって国民に選ばれ、正式な手続きによって首相となり、議会によって「全権委任法」を成立し、合法的に独裁を手にしました。このことは未だに信じがたい事実です。その結果が、第二次世界大戦とユダヤ人迫害へと向かいます。彼には何か集団催眠的な能力があったのでしょうか。たった一人の男の偏執狂的な思想によって、国家が崩壊して行く怖さ。同時に、そこから多くの技術革新が生まれたと言う事実。ココ・シャネルも彼に協力したそうです。また、アウトバーン建設を全て人力で行わせ、多くの失業者を救ったという面もあります。これらの力が、「善だけ」の方向へ向かっていたとしたら、世界は大きく変わっていたのかも知れません。

その時代のドイツには大指揮者フルトヴェングラーがいました。フルトヴェングラーの指揮するベートーヴェンのシンフォニーはまさに神憑り的で、未だに多くの(当時の)実況録音盤が世に遺されています。中でも、戦後再開されたベルリンフィルとの復帰演奏会(1947年)での交響曲第5番は、言葉では表現できない程の精神の爆発が在ります(この曲の私のベスト盤です)。そのフルトヴェングラーも、ヒトラーに対して批判的立場でありながら、ナチス政権のための演奏会に協力せざるを得ず、それが故に(後に)親ナチスというレッテルを貼られ、一人の芸術家として極めて苦しい状況に追い込まれました。番組の中でも、ナチスの大きな旗の下で「第9」を指揮するフルトヴェングラーの姿がありました。けれども政治と音楽は全く無関係です。彼のベートーヴェンを聴けば、それが分かります。全人類の平和を願い、苦悩から歓喜へと至る道を歩むベートーヴェンとフルトヴェングラーの精神は、時代を超えて確かに共鳴し合っていたのです。

さて、年が明けて(昨年のお正月に引き続き)今年もエレファントカシマシの新春ライブ(東京国際フォーラム)へ行って来ました。クラシックコンサートが基本の自分自身にとっては、勇気がいることですが、何でも経験です。でも、もう少し音量を下げて欲しいなとか、ゆっくり座って聞きたいなと、素直に感じるところもあります。ただ彼らの場合は、余計な演出も無く、静かに聴いて終わって拍手という曲も多く、そういうところが好きです。

今回のコンサートは、昨年発売されたニューアルバム「RAINBOW」からの全曲と共に、いくつかの古い曲(「偶成(ぐうせい)」「曙光(しょこう)」「おはようこんにちは」等)を聴くことができました。特に嬉しかったのは、「偶成」という曲です。歌う前に「お正月には相応しくないけど、聞いてください」との説明がありましたが、とても長く、内省的で、物寂しく、儚く、けれども美しい曲です。この曲は彼らの(今から25年程前の)4枚目のアルバム「生活」に収録されたものです。この「生活」というアルバム自体、(全く人には勧められない)異様な陰鬱性に満ちていて、通常のロックとは別物の(例えば)唱歌のような、演歌のような、あるいは浪曲のような慟哭の叫びで、そこで歌われている内容も、孤独な一人の青年の(日々の)苦しい生活や暮らしばかりです。

作詞作曲の宮本浩次氏がまだ22、3歳の頃に、なぜこのような暗く老成の曲を書いたのか。そんな興味もあって、彼らの音楽に興味を持ったのですが、今回は生でその中の一曲である「偶成」を聴くことができ、静かなる感激と深い感動を覚えました。そしてここで気づいたのは、彼らの音楽は「歌曲」なのだと言うことです。己の偽ざる内面(心境)を、腹の底から、大きな口を開けて、時に慟哭の叫びと共に、朗朗と歌い上げること。要はシューベルトの「冬の旅」と全く変わらないのです。ここに何かクラシック音楽と通ずる世界観が在る様に感じました。「偶成」という曲では、最後に「ああ うち仰ぐ空のかなたに きらりと光る夕陽あり」「流るるドブの表を きらりとさせたる夕陽あり」「俺はこのため生きていた ドブの夕陽を見るために」と歌われます。時はまさにバブル絶頂期。その時代の波に乗ることができなかった一人の孤独な男が、静かに夕暮れ時のドブを眺めている・・・。確かにお正月向けの曲ではないですね。

「歓喜とは、苦悩を超えた先に在るのだ」とベートーヴェンの音楽から学びました。「歓喜とは、今すでに此処に在るのだ」とモーツァルトの音楽から学びました。両方とも真理の様な気がします。石川啄木の詩にも、宮澤賢治の童話にも、深い悲しみの底に横たわる大いなる喜びの芽を感じます。きっと音楽も含めて、全ての芸術はそのような構造に成っているのでしょう。そしてその構造は、私たちの人生や自然界とも相似形のはずです。だからこそ私たちは、優れた芸術に涙を流し、美しい自然に感動するのです。そして私たち一人ひとりの人生もまさに芸術そのものなのです。

人は、我が苦悩の先に在る喜びに向かう途中で、今すでに此処に在る喜びに気づきます。その道は一人ひとり違います。けれどもそれが故にオンリーワン(オリジナル)の道なのです。きっと優れた音楽や詩や絵画たちは、私たちの良き道標となって、その歩みを助けてくれているのかも知れません。ナチスの旗の下でベートーヴェンを振るフルトヴェングラーにも、50歳に成っても益々鬼気迫る演奏を見せるエレカシにも、「やらねばならぬ」という天に向けての強烈な意志を感じます。多くの人の人生のために(自らが)良き道標に成ることが芸術家の使命なのだと思います。ヒトラーにも素晴らしい絵の才能があったそうです。その能力を世界のための「良き道標」に使う道もきっとあったのでしょう。けれどもそれが叶わない時代だったのかも知れません。

今の日本に生きている(生かしていただいている)ことの幸せをあらためて感じます。エレカシの歌詞には、「富士山」「武蔵野」「お日さま」「月の光」等がよく出てきます。日本の原風景に対する憧れが、世界の良き道標に成る時代が来ることを予感します。今年はいろいろな意味で、あらゆることが反転し始める年に成ると思いますが、日本人が「感謝と報恩」さえ忘れなければ、時代の良き道標と成って、「歓喜の歌」の鳴り響く日本や世界を造り上げることができると信じます。そういう道を愚直に歩んで行きたいと思います。

2016.01.08

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

とても暖かい年末年始で、穏やかなお正月を迎えることができました。昔のお正月はもっと深々とした寒さがあって、それはそれで独特な趣きと風情があったのですが、実際に生活する上では、確かに陽気の良い方がありがたいものです。けれどもこれが地球温暖化による異常気象の一端と成ると、そんな事も言っていられません。昨今の気温上昇の影響で、各地の名産物にも様々な変化が起きているとのことで、例えばワインの産地も今や北海道へと移り変わって来たそうです。地球環境の変化は、今後も人々の生活や経済にも大きく影響して行くと思われます。

丸二の経営理念の冒頭に「自然の恩恵に感謝できる会社造りを目指す」と在ります。当社が使用する全ての建築建材の元は自然界の中に在り、私たちは仕事の為にそれらの資源を(自然界に対して)無料無断で使わせていただいている。その自覚と感謝を忘れない・・・。この思いが(結果的に)現場での無駄使いを最少にして、品質の向上と省コストへと結び付けていると思います。自然界(地球環境)への謙虚な姿勢を持つことが、企業として、あるいは経営者として一番大切なことです。現在の自然環境の悪化は、まさに企業経営者の意識の総和の結果でしょう。私たち人間の生命や生活の元である自然界の資源をこのまま破壊し続けて行けば、地球環境の悪化と共に、自ずと経営自体にもその咎めが来るはずです。

昨年のクリスマスの際、ローマ法王がこのように述べたそうです。「現在の人類はもはや末期的状況にあり、このままでは来年は見るも無残な有様になるでしょう。各地で戦争が続いています。世界は飢え、焼け焦げ、混沌へ向かっているのです。もはやクリスマスのお祝いなど、今年(2015年)で最後になりそうです」と・・・。とても厳しいお言葉ですが、現在の(特に)西洋圏(ヨーロッパ)の状況を見ると、確かに同感の思いがあります。けれども一方、我が国日本では、穏やかなお正月を過ごし、東京オリンピックへ向けて、ゆるやかな成長ムードの中にあります。もちろん世界情勢の影響も大いに受けて、再び混沌とした状態に戻る可能性も在ります。しかしながら、それでも他の国や地域に比べれば、別次元とも云える程の安心で安全な社会です。

昨年は外国人の来日観光客数が大幅に増加しましたが、世界の中で最も安心で安全な国への観光は今後も益々増えて行くと思われます。もちろん安心と安全だけでは無く、日本の四季折々の美しい自然、和の文化、美味しい食べ物、あるいは世界で最も長く続く皇室の存在や八百万の神という独特な宗教観、コンビニより多い神社やお寺、そして何よりも日本人一人ひとりの人間性(良心)が、外国人の方々にとっては極めて魅力的(摩訶不思議?)な「光」に「観える」のではないかと感じます。逆に言うと、日本人にとっては当たり前のことに成ってしまい、そこに感謝が不足しているのかも知れません。私たちは(今こそ)深く感謝しなければ成らないのでしょう。日本に生まれて本当に良かったと。本当にありがたいと。

今年の年初の経済は、日本・米国・中国の同時株安でスタートし、未だその状態が継続中です。為替も円高傾向に振れつつあり、もし今後もそう成れば、景気の先行きに対する不安感が増して来るでしょう。けれども一方で、様々な経済指標がどうなろうと、日本という国の持つ(本質的な)魅力自体が失われる訳ではありません。むしろ相対的に高まると思います。最も怖いのは、日本人が感謝を忘れてしまうことです。欧米や中東、あるいは中国や朝鮮半島に暮らす人々の毎日の生活を思う時、日本人が感謝を失い、自信を失い、後ろ向きに成ってはダメだと思います。今こそ、この国に生まれたことへの感謝の思いを強く持ち、一人ひとりが世界の良き見本と成る道を行く時です。

2020年の東京オリンピックを契機として、東京が名実ともに国際都市と成り、そして日本が(外国人にとっての)「憧れの国」に成ることが、日本のみならず、世界の安定と成長に大いに貢献することに成ると思います。東京オリンピックに関しては、様々な問題や課題が山積しているのは確かです。けれども、ここを乗り越えて行けば、千歳一隅のチャンスを手にすることが出来るのではないでしょうか。日本の国柄と智慧で、それは充分可能だと思います。そしてその源泉はやはり「感謝」しかないと思います。今年は「感謝と報恩」の一年にしたいと思います。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

2015.12.31

今日は2015年の大晦日です。今年もおかげさまで素晴らしいご縁に恵まれた良い一年でした。これも全てのお客様並びに関係者の皆様、地域の皆様のおかげと、心から感謝いたします。本当にありがとうございます。年末のTV番組の中では、世界の異常気象を取り上げていましたが、地震、洪水、竜巻、山火事、気温上昇等、人間の日々の生活を脅かす自然災害が世界中で頻発していることがよく分かります。これも元を辿れば、人類が有限な地球資源を「我れ良し」の姿勢で(自由気ままに)使い続けて来た結果なのでしょう。その恩恵を受けて生活をしている身としては、とても複雑な思いがあります。

自由という言葉にはとても難しい面があります。例えば、この有限なる地球資源を大切に守って行こうとする自由もあれば、どんどん勝手に使い果たしてしまう自由もあります。人類には、そのどちらも選択できたのだと思います。けれども選択には必ず因果応報が付いて回ります。結局、資源を使い果たして異常気象を招いているのも、人類の自由な選択の結果なのでしょう。人間がいかなる智慧を使っても資源を活用できない(ある種の物理的な)不自由があったのなら、逆にこのような異常気象はなかったと思います。そういう意味で人間とは、因果応報付きの自由を持たされているのでしょう。

心理学者アドラーの法則で言うと、今の自分の現実はすべて自分自身の自由な選択によるものだそうです。引きこもりの人は、不安だから外に出ないのではなく、外に出たくないという目的達成のために不安という感情を(自ら)生み出していると言います。また、いつも怒っている人は、「怒りたい」という強い感情(=目的)があり、そのために怒る相手(対象・事象)を一生懸命探しているとのことです。少し難しいですが、「あのことが起きたから、こうなった」というのは逆で、本当は「こうなりたいから、あのことが起きた(起こした)」と言う訳です。つまり共に「こうなりたい」という目的は達成されているのです。そこには選択の自由があります。

私たちの人生は、全て「やろうと思えばやれる自由」が与えられています。だからこそ、この自由なる身の中で、自らの意識と行動を静観し、良いと思える道を選択して行かなければ成らないのでしょう。私たちはそこを見られている(試されている)と感じます。逆に言うと、不自由とは、「私はそれを選択しない」という意志の表れなのかも知れません。多くの過去の偉大な賢者たちが、極めて不自由な生活をしているように見えても、それは本人が自ら選択した道であり、本人にとっては正しい道を行く喜びの日々だったのではないでしょうか。

NHKの「100分で名著」という番組で、今回は「良寛さん」を取り上げていましたが、その清貧なる生活の姿の中に、良寛さんの嬉々とした喜びを感じました。このような生き方を選択できるのも人生なのですね。地球の異常気象がますます加速して行けば、日々の生活を守ることが第一に変わって行きます。あるいは、隣国の指導者が誤った選択をすれば、生命を守ることが第一に変わって行きます。このような時代の中で、私たちの自由なる意思が選択すべきは、良いと思える道(良心の道)を行くことと、安心安全な生活(住まい・暮らし・家族・経済)を守って行くことだと思います。明日から2016年が始まりますが、この我が身に自由を与えられていることへの深い感謝と、その自由を正しく理解し、正しい道を行くことで、日々の喜びを感じて行きたいと思います。来年も何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

2015.12.11

今年もあと二十日で大晦日を迎えますが、この一年を振り返ると、様々な出来事が高速で(目の前を)過ぎ去って行った様に感じます。凄いスピードで、凄い密度で、一気に(知らない間に)時代の重要な分岐点を通過して行く。「気が付いたら過ぎていた」「ふと窓の外を見たら、まったく違う景色になっていた」・・・まさに、そのような一年でした。今後も時代のスピードはもっともっと加速し続けて行くのでしょう。こうなってくると目先の物事や利益をいくら追いかけていても、もはや変化の高速スピードに追い付いて行くことはできず、何をやっても「遅かりし」の状況に成ってしまうでしょう。

テレビ番組や雑誌、あるいはネット等で取り上げられている新しい商品や人気のお店等を見ても、その人気がこの先10年以上続くのだろうかと考えてしまいます。10年、20年、30年と長く続いて行くものには、間違いなく普遍的かつ本質的な価値が内在されていると思います。今見直されている日本の「和」の文化こそ、普遍的かつ本質的な価値があります。けれどもその普遍的かつ本質的価値さえ在れば生き残っていける程、世の中はそうは甘くないのも事実です。その時々の時流に乗って行かなければ、継続が難しい面も確かにあります。

大切なことは、普遍的かつ本質的な価値を強固な基礎として、その上に時流を乗せて行くという「二重構造」を持つことだと思います。けれども(今年の様に)上に乗せる時流のスピードがどんどん加速してくると、それはもう目先の一瞬の移動距離が(今までの1km、2kmから)100km、200kmになって来てしまい、そうこうする内に基礎(長距離)の普遍的かつ本質的価値とそんなに変わらない時間軸に成ってしまう(一体化してしまう)気がするのです。今までは、時流さえ追いかけていれば、なんとか間に合い、むしろ(その方が)上手く行った時代でしたが、これからは普遍的かつ本質的価値の方が、時流そのものに成る(一体化する、時流を飲み込んで行く、時流を追い越して行く)様に成ると思うので、要は一気に基礎側(普遍的かつ本質的価値)に比重(主導権)が移ったのではないでしょうか。

このまま時流だけを追いかけて行けば、異常な速度で激しく移り変わる窓の景色に(秒単位で)対応しなければ成りません。それは人間の能力ではもう不可能な領域です。けれども、基礎側の方を完全に確立させることができれば、どこをどのようなスピードで走ろうと、まるで天からの視座(俯瞰)のごとく、間違いの無い方向へゆっくりと進み行く自らの姿を(感覚的に)観ることができると思います。つまり今年は、その「上」と「下」とが(知らない間に)逆転した一年だったのではないでしょうか。出来事のスピードが加速すればするほど、比重はどんどん基礎側(意識の世界)へと移動し(重心が下がり)、基礎の安定こそが(自分自身や会社の)安定、成長、平静と成るはずです。

基礎側である普遍的かつ本質的価値とは、一体何かと言うと、とどのつまり「人間性」ではないでしょうか。会社で言えば、社員ひとり一人の人間性です。会社や組織とは、結局のところ、構成する社員(メンバー)全員の人間性の総和であると思います。その基礎を強固なものにして行くことが最も大切な時代に成って来ました。今年発生した杭工事の不正問題は、言うなれば、「基礎」に対する軽視無視であり、人間性の否定と理解します。このような事が同じ建設業界で起きてしまったことを心から恥ずかしく思うと同時に、私たちは自分自身の人間性を磨いていくことに更に意識を向けて行きたいと思います。建設業は、最後は「人」です。本物の人造りこそが、本物の建物造りであり、普遍的かつ本質的価値であり、新しい本流です。

※モーツァルトとRAINBOW

音楽の場合、普遍的かつ本質的な方向へ向かって行くと、どんどん純化されて行き、美しい輝きと深い瞑想性を保つようになって行きます。モーツァルトやバッハの音楽には、潜在意識に刻まれて行く程の高い次元で、そのような響きが含まれているのでしょう。ベートーヴェンの場合は、むしろその一歩手前で踏みとどまり、自我との闘いと向き合っています。そのどちらも崇高かつ力強い魂の力を感じます。

モーツァルト: アヴェ・ヴェルム・コルプス

クーベリック指揮/バイエルン放送交響楽団

私がモーツァルトの曲で(実は)一番好きなのは、「アヴェ・ヴェルム・コルプス」というほんの3分程度の小さな宗教曲です。この曲の美しさと静かな瞑想性には、何とも言えない感動を覚えます。最近、何かのCMで使われていたような気がしますが、この曲を聴くと一瞬思考が止まり、静かな寂寥感と幸福感とが入り混じった不思議な感覚に成ります。まさに覚醒の音楽です。モーツァルトの人生は、決して幸福なものではなかったと思います。その人柄にもいろいろと問題が多かった様です。けれども彼が天上世界に流るる音を集めることができたのは確かだと思います。その音を譜面に書き写し、この世で音化させた功績は大変なものだと思います。

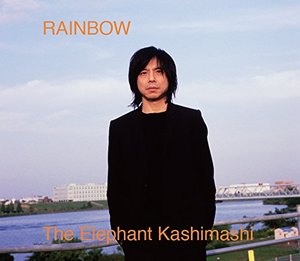

エレファントカシマシ:RAINBOW

私が密かに聴き続けている日本のロックバンド「エレファントカシマシ」の最新アルバム「RAINBOW」はとても素晴らしいです。エレファントカシマシは、結成から既に25年を超え、アルバムも今回で22枚目とのことです。つまり彼らは結成から25年以上(継続して)新しい音楽を造り続け、新しい歌を歌い続けているのです。まさに音楽が人生そのものですね。ニューアルバム「RAINBOW」を聴くと、今までとは違う、浮遊するスピード感と鮮やかな色彩感覚、それに静かな瞑想性を感じます。アルバム全体が1つの世界観で統合されています。

今までのエレカシを(自己と闘う)ベートーヴェン的と言うならば、今回のエレカシは、そこからモーツァルトやバッハの棲家が在る(自己と離れた)世界へと向かう中間地点を歩いている印象があります。エレカシの歌には「歩く」という言葉が数多く出て来ます。「雨の日も、風の日も、晴れの日も、霧の日も、歩みを、歩みを止めません」と歌われる世界観は、まさに「歩く瞑想」です。私たち人間は、この日々の生活を懸命に生き抜くことでしか、目覚めることはできない。決して山に籠ったり、自分探しの旅に出ることではなく、この毎日の生活、毎日の仕事、毎日の暮らしという日々の「日常」を懸命に歩いて行くことが、実は最も素晴らしいことである。歩いて、歩いて、歩き続けて行けば、きっとどこかでフッと違う次元へ行くことができる。どんな時代の中でも、この日々の地道な努力と歩みを止めさえしなければ、必ず自身の基礎は固まり、覚醒の道が開けて行く・・・。「RAINBOW」は、そういうアルバムです。

2015.11.18

フランス、パリにて大変なテロ事件が発生しました。多くの市民の方々が巻き込まれ、命を落とされ、負傷いたしましたが、今後も引き続き厳重な警戒体制が必要なのでしょう。テロ集団側は、今度は米国、ワシントンを狙うとの声明を出しているとのことで、欧米諸国(キリスト教圏)対イスラムの戦いは、このまま無限に続いて行く様相です。ここに大国、ロシアや中国が複雑に絡み合い、世界の新たな覇権争いが繰り広げられて行くのでしょう。フランス大統領が「フランスは戦争状態」と発言しましたが、そうは成らないことを心から祈ります。

そのような中、我が国日本も、確かに世界の一部として、その渦中に巻き込まれているのですが、それでも他国の状況に比べると、まだ安心で安全な状況を維持していると思われます。日本には特定の(1つの)国家的宗教は無く、八百万の神が在り、国民の多くは日々の日常の中で神社やお寺で手を合わせたり、自宅の神棚や仏壇に手を合わせたり、山や自然に特別な思い(畏敬の念)を持って生活をしています。ここに戦いという概念は存在しません。在るのはただ「感謝」ばかりです。けれども今、近隣国からの(物理的な)圧力や今回のようなテロ行為を目の前にして、ここで正しく対応して行かないと、国は守れないと思います。そういう危機感は在ります。

日本が世界の争いに巻き込まれない為には、目に見える(現実的な)防衛と目に見えない(精神的な)防衛の両面が必要だと思います。目に見えない防衛とは、まさに日本人の心の在り様です。今、国内では様々な事件や事故、災害が発生していますが、これらも大いなる気づきの1つ1つではないでしょうか。日本人の心の「建て直し」を(厳しく)促されていると感じます。最後に国を守るのも、自分自身を守るのも、一人ひとりの心の在り方1つで決まると思います。つまりは、良心に従って生きて行くということ。この精神を肝に銘じて生きることではないかと、あらためて実感します。

国内で起きている様々な出来事の1つとして、今、日本の建設業界では、先月発覚した大型分譲マンション(横浜市)の傾斜事故をきかっけとした、杭工事の不正問題が在ります。姉歯事件の時もそうでしたが、日々誠実に仕事をしている多くの業者や施工管理者、職人の方々にとっては、何とも悔しいばかりです。この厳しい業界で日々の仕事を全うしている人は、「(心から)良いものを造り、喜ばれたい」という思いひとつで、雨の日も風の日も、懸命に努力を続けています。「お客様の大切な財産を造らせていただく」という思いを決して失ってはいません。今後もこの心を強く持って行くことが大切だと思います。丸二の合言葉の1つである「迷ったら良心に問え」には、そのような思いが詰まっています。

それにしても、世界の情勢がこのまま行くと、相対的には、日本への信用が日々高まっていくと思われます。本当は我が国の財政状態もとても厳しいのですが、それでも他国に比べれば(日本は債権者が国民という事もあって)安心感は強いのでしょう。その結果として(今後は)「円高」に向かうのは自然の成り行きと感じます。けれども現在の景気浮揚の大前提は、政策的な「円安」「インフレ誘導」であり、この矛盾(衝突)が一体どのような形で現実化して来るのかは、それはそれで見てみたいと率直に思います。もしまた円高に戻れば、日本の輸出型産業は大きな打撃を受け、その関連の中小企業にも影響は出て来ます。産業の中心も「内需型」へと移行して行くでしょう。また、中国をはじめとする海外での人件費の高騰により、日本の製造業の生産拠点がいよいよ国内へ回帰しつつあるという潮流も生まれて来ているそうです。今回のようなテロ行為が海外で多発すれば、日本から外国への旅行者も減少するでしょう。逆に海外からは(相対的に安全な)日本への観光が増加していくと思われます。

こうして見ると、日本は新しい形の国内循環型の時代に戻って行くような気がします。それは江戸時代の鎖国とは随分違いますが、日本が自国を見つめ直し、その本来の文化や創造力を内側に蓄えて行く時代に成って行くのではないかと。そのような新しい日本の姿を観に、外国の方々が多くやって来るのが理想形です。2020年の東京オリンピック開催については、どちらかと言うと不安材料の方が多いと思いますが、これも日本の1つの運命と思い、(これを機に)日本が日本自身を見つめ直すための転換点に成ればと期待します。

人間も、国家も、やはり内側への意識が大切だと思います。外側でいろいろなことが起きると、どうしても意識が外へ向かって右往左往してしまいますが、そのような時だからこそ、地道な日々の生活の中で、自分自身の生き方や人生を見つめ直す時だと思います。建設業界も、今回の杭問題を契機に(また一歩)前へ進んで行くと思います。人生も同様で、起きたことを素直に見つめ直し、今日の日に生かしていくことの繰り返しです。外側が目まぐるしく動く時には、奇異なウルトラC(奇跡)などを期待せず、自らのこの日々の日常を、出来得る限り、誠実に生きて行くことしか無いと思います。けれどもその日々の積み重ねこそが、いつか(後に振り返って分かるような)目に見えない本物の奇跡を醸造して行くと思います。