2015.10.13

先月の大雨による鬼怒川の決壊で、大変多くの方々が被害に遭われましたことを、あらためて心よりお見舞い申し上げます。今回の災害を振り返ってみると、人為的な要因もあった様ですが、東日本大震災の時と同様、水の猛威の前に人間は成す術も無く、ただ鎮まるのを待つ他ありませんでした。防潮堤にしても堤防にしても、「万が一」の防災意識が無ければ、その整備や管理には(なかなか)本腰が入らないものです。実際に、このような大自然の猛威に対抗して行くだけの智慧と財源が不足しているのも事実でしょう。今後は、人が居住するに相応しい安全な地域と避けるべき危険な地域とを明確に調査区分し、(数百年を掛けてでも)自然と共生できる社会を造り上げて行くべきなのでしょう。当面は出来る限りの防災対策を強化しながら、最悪のケースを想定しつつ、そうは成らないための準備と計画の継続だと思います。

ところで「自然との共生」と言うと、一見とても優しくて耳触りの良い言葉ですが、実際には「A(自然)とB(人間)がお互いに歩み寄って共存して行くこと」では無く、「絶対的なA(自然)に対し、B(人間)が完全に合わせること」でしょう。自然側が人間側に歩み寄って来る訳が無いからです。人間(人類)の出方次第で、自然界は(その反射としての)対応を(自動的に)決めているだけです。だから「自然との共生」とは、人類の(自然界に対する)「無条件降伏」とすら言えそうです。そこには、人間の都合等に一切耳を貸さない厳格さと凄みが在ります。つまり「自然との共生」とは理念とかビジョンのためのお題目ではなく、人類全体としての「義務」なのかも知れません。

日本は(先の戦争で)「降伏」によって、(結果的に、後に)「幸福(平和)」を手にした類稀なる国です。東日本大震災も、今回の洪水も、自然界からの(ある種の)警告であり、日本人に対し「自然界への降伏」を呼びかけているような気がします。自然の猛威が減少する暮らし方や生き方を(先ず日本から)始める道が示されている様に感じます。私たち人間が、真に降伏すべき相手は「他国」では無く「自然界」なのでしょう。その分、自然界への敬意や畏怖の念が本物であれば、自然界は必ず応えてくれると思います。そういう意味で最も「信頼」できる相手です。ところが、これが人間同士、国同士と成ると、そうは行かないのが現実です。

先月は、懸案の「安保法案」が大混乱の末に可決されましたが、「言うことを聞かない」「話が通じない」「信頼できない」「暴力的な」相手が存在する現実を目の前にして、「平和国家である日本は、これからどうすべきか」が問われている様な気がしました。安保法案の賛成派も反対派も、「日本を守るために」という(方法論としての)指向性は共通していると思います(お互いの持つ情報と判断基準が全く噛み合ってないと感じますが・・・)。先ずは、とにかく、現在の正しい情勢(=真実)を(国全体で)共有し合うことが大事だと思います。

さて、この一カ月は、ラグビーのワールドカップで日本代表が大活躍をしましたが、日本人と日本を愛する外国人の混成部隊が1つの大和魂と化して、巨大な相手に立ち向かって行く姿は、あまりにも感動的でした。その中心的存在である五郎丸選手は、「今を変えなければ、未来は変わらない」という信念の下で、自分自身と闘っていたとのことです。やはり、日々の努力が明日(未来)を造るのですね。だから、今を大事に、今できる事に最善の努力をし続けること・・・これ以外の成功法則は無いのでしょう。個人も会社も国家も、目の前にある困難や苦労こそが(実は)後の「上昇」の種であると知り、同時に、目の前にある順調や成功が(実は)後の「落下」の種であると気づくべきでしょう。今回、ノーベル賞を受賞された大村智氏も、「人の役に立つこと」だけを考え、日々地道な努力(苦労)を積み重ねて来たとのことです。日本は今、大いなる上昇の種をたくさん生み出していると言えます。

3.11直後のあの日々を、もう一度、思い出したいと思います。全ての日本人が謙虚に成って、質素に成って、深い祈りを捧げ続けました。街の灯りを少しだけ落として、贅沢を(気持ち)節制し、喧騒の中にも静けさを設け、うるさいTVがやや落ち着きを取り戻し、人々は家族や仲間と共に今日の日を生きられる実感を味わいました。あらゆることを、他者のせいにせず、ただ淡々と現実を受け入れ、目の前にある今日を懸命に生きました。そこには、日本人の「こころ」がひとつになった日々があったのです。ラグビーの日本代表が(世間から注目されることもなく)こころひとつにして、大変厳しい日々の練習(訓練、修行)と懸命に闘い続けた4年間も、きっとそこから始まっていたのでしょう。日本人は、あの日々を忘れてはいけないと思います。きっと自然界はそこを観ていると思います。

※「ロマンティック」と「愛すべき今日」

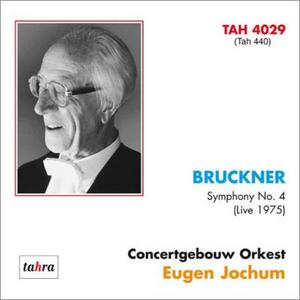

クラシック音楽が好きで、時々、古い録音のCDを買うのですが、今回はブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」/ヨッフム指揮&アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(1975年)を聴き、とても感動しました。ライブならではの臨場感と高揚感があって、この曲の素晴らしさがとても良く分かりました。ヨッフム指揮のブルックナーは、他にも5番、7番、8番、9番の(晩年の)ライブ録音がありますが、全部大好きです。ヨッフムの奏でる音楽は、決して美音ではなく、ゴツゴツした岩山ように感じられます。まるで外観を飾らない「無骨な人間」の姿の様です。けれども、その内側(内観)には、美しく優しい川が流れているような気がします。外観が洗練されていても、すぐに飽きてしまうモノが多い中で、決して地味で目立ちませんが、いつまでも光り輝く存在だと思います。

日本のロックバンドの「エレファントカシマシ」も(相変わらず)地味で目立たない存在ですが、ごく普通の人と同じような苦労と挫折に幾度と無く遭いながらも、遂にデビュー25周年を超え、先月には新曲「愛すべき今日」を発表しました。「どんなときも歩くのさ 雨の日も風の日も」「現れろ 新たなる 闘いの神よ」と歌われる歌詞には、「どんなに苦しくても、今日の日を生きて行こう」とする前向きな根本思想を感じます。そこには(少し大げさですが)宮澤賢治の「雨ニモマケズ」にも通じる世界観が在る様な気もします。悩みや苦労は絶えないけれど、それでも今日と言う日を愛し、この日々を(努力して)歩いて行こう・・・。この様なあまりにも無骨すぎるテーマに対し、今の若い人はセンスを感じないのでしょう。でも、私は好きです。

※丸二のホームページ、ぜひ見てください!

オフィシャルサイト

リフォームサイト

お客様訪問サイト

ルネスと外断熱サイト

賢い土地活用サイト

減築サイト

RCで土地活用と個人住宅サイト

神宮ひのきの天然エコ住宅サイト

2015.09.08

丸二の通信誌である「ニコニコ通信」第109号の社長コラムを書きました。「(要旨)戦後70年の8月が終わり、季節は秋へと移り変わりましたが、この夏は、これまでの日本とこれからの日本をよく考える機会と成りました。70年前の今頃、日本人は一体どのような日々を送っていたのでしょうか。敗戦への落胆と、終戦への安堵が入り混じっていたのでしょうか。敗戦国としての未来に対する不安と恐怖に苛まれていたのでしょうか。あるいは戦後の復興を信じ、既に前向きな一歩を踏み出していたのでしょうか。今の私たちにはとても考えられない程の毎日がそこに在ったのだと思います。そしてその困難の日々を乗り越えた先に、遂に素晴らしい経済発展と70年間の平和を実現することが出来ました。戦争と戦後の苦労を経験した先人達に対して、あらためて深い感謝の念を表したいと思います・・・」。

戦後70年の夏は、とても暑い毎日でしたが、あらためて「あの戦争」を思い出す機会と成りました。国会では「安保法案」の審議が継続中であり、これからの日本の平和と安全について、国民一人ひとりがよく思考すべき環境が生まれていたのでしょう。公開中の映画「日本のいちばん長い日」を観ましたが、あらためて昭和天皇の強い意志によって、日本の戦争が終わったことを認識しました。もちろん「降伏」ですから「敗戦」です。けれども、広島と長崎に原子爆弾を落とされても尚、もし徹底抗戦を続けていたとしたら、日本の国土は全てが焦土と化し、米ソによって分断されていたのかも知れません。惜しむらくは、2つの原子爆弾が落とされる前だったら・・・と思うこともありますが、原爆が落とされた後でさえも、(終戦を告げる)玉音放送を阻止する勢力が在ったことを考えると、それは不可能な現実だったのでしょう。

広島、長崎、そして沖縄。この地の人々の尊い生命の上に、今の私たちの平和と安全が在るのだと思います。今上天皇が(自らの生命を賭して)日本各地への慰霊の旅を続けられているお姿を見るたび、この日本に生まれて来て本当に良かったと実感します。世界各国の中で、これほど国民の幸福を思い、そのことだけに「生き切る」存在が実在する国は、日本しか無いのかも知れません。最近の中国の景気悪化による世界同時株安の際、(実体経済が必ずしも良くない)日本の「円」が買われましたが、それは「経済面の信用」を超えた「精神面(国柄)の信用」にこそ起因するものと理解します。これからますます世が乱れ、不安と混沌の時代に成れば、日本(円)に対する信用がさらに高まって行くと思われます。遂に世界が窮した時、世界は(結果的に)日本に敬意を表することに成るのでしょう。

けれども、「円高」は現在の日本の経済構造上は決して望ましいものでは無く、そこにジレンマは在ると思います。自国の通貨(信用)の価値が高まることが自国の発展と逆行してしまうとは、何とも皮肉なことです。当面の円安政策は理解できますが、その時間的猶予の最中で、円高によって豊かに成れる国造りへと舵を切って行くべきと思います。日本は物質的な資源の無い国です。けれども精神的な資源、あるいは技術的な資源、加えて豊富な水と森林に恵まれています。そういう観点からもう一度、日本の内需に活力を生み出す道はいくらでもあるように思います。日本の歴史、文化、芸術、遺産、言語、自然、技術、そして人。画家のゴッホは、日本の浮世絵の大ファンだったそうですが、今を生きる私たち自身こそが、あらためて自国の価値を再認識すべきなのでしょう。それが円高で豊かに成れる国造りへの最初の一歩では無いかと思います。

ところで最近、東京オリンピック関連で2つの大きな問題(国立競技場とエンブレム)が発生していますが、その双方とも「デザイン」という要素が絡んでいます。建築の場合、デザインとコストの間には密接な関係があるので(特に公共工事の様に予算が決められている場合は)施工コストの裏付けのあるデザインを選択しなければ成りません。ザハ氏による当初のデザインは、まさに宇宙的な流線型アートであり、それ自体は大変素晴らしいものだったと思います。けれども、その後の修正、修正で当初の美観と機能は失われ、それでも尚予算が合わず、結局中途半端なシロモノに成ってしまいました。募集する側に確かな予算意識があったのなら、このような事態には成らなかったと思います。

デザインとコストの問題は、実は建築の世界ではよくあることです。やはりデザイン募集の段階から施工のプロフェッショナルが関わることが大事でしょう。あらためての再コンペに向けて、ザハ氏は日建設計とチームを組んで応募する様です。今度は予算の枠内で、どのような新しい提案が出て来るのか、それはそれで楽しみです。この一連の問題は、(残念ながら)日本の信用を大きく損なう結果に成ってしまいましたが、それでもまだ「(オリジナルの)良いものを造りたい」という思いが底流にあったことは1つの救いだったと感じています。けれどもエンブレムの方は(同じデザインの問題でありながら)その様相は真逆で、そこに「良いものを造りたい」という作者の強い思い(志)を(残念ながら)感じることが出来ませんでした。ザハ氏の(当初の)デザインと佐野氏のデザインを並べて見れば感じます。共に「問題のデザイン」ではありますが、「志」が違うのです。

日本人が「志」を失うことが、最も恐ろしいことです。戦争と戦後の復興を経験した先人達が、想像もつかない程の艱難辛苦を乗り超え、築き上げた現在の平和と繁栄の上に胡坐をかき、ただ「うまいことやる」だけの人間が増えて来てしまったのかも知れません。でもそのような日本の恥ずかしい部分を(オリンピックという世界的事業の手によって)白日の下に晒すことに成るのであれば、それはそれで良いことなのかも知れません。日本人が自国の「恥の文化」を思い出すことが、今、必要な時だからです。けれども今回の東京オリンピック開催を招致する際に使用していた(五色の桜の花が美しい環になった)招致用エンブレムには、強い「志」を感じました。当時、美大の学生の方がデザインしたとのことですが、ここにはまだ日本人のオリジナリティと美意識が生きていると感じました。全てが悪く成っている訳では無い。否むしろ(底流では)良い潮流が生まれて来ている・・・。だから恥を晒しながらでも、日本から人心改革を始めよう。志ある者たちが舞台へ上がれる時代を築いて行こう。今の私たちに出来る(先人達への)恩返しは、これしか無いと思います。

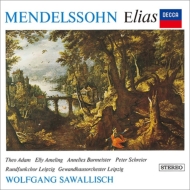

※メンデルスゾーン作曲:オラトリオ「エリヤ」

(サヴァリッシュ指揮:ゲヴァントハウス管弦楽団、ライプツィヒ放送合唱団)

あまり有名な曲ではなく、今回初めて聞いたのですが、非常に素晴らしかった。「エリヤ」とは、旧約聖書の「列王記(上・下)」に登場する預言者のことで、古代イスラエルを舞台にした物語です。ユダヤ人であるメンデルスゾーンは、「エリヤ」以外にも「聖パウロ」「キリスト(未完)」というオラトリオを書きました。私が好きなメンデルスゾーンの曲は、交響曲第3番「スコットランド」、同第5番「宗教改革」、ヴァイオリン協奏曲、フィンガルの洞窟などの代表作ばかりですが、それぞれの中に流れている独特の哀愁と懐かしさは、日本人の感性とどこかで繋がっているように感じます。これから、「聖パウロ」と交響曲第2番「讃歌」も聞く予定です。

2015.08.10

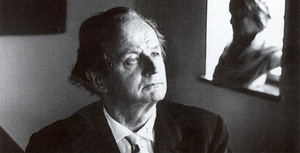

ドイツのピアニスト、ヴィルヘルム・ケンプ(1895年11月25日-1991年5月23日)は大の親日家で、1936年の初来日以来、10回も来日したそうです。1954年には広島平和記念聖堂でのオルガン除幕式に出席し、記念演奏を行い、その録音による売上金は全額、被爆者のために寄付されました。その時の実況録音(CD)には、ケンプのオルガン演奏と肉声メッセージが吹き込まれています。日本もドイツも共に敗戦国と成り、厳しい戦後を乗り越えて来ましたが、共に西洋芸術と大和文化という深い「精神性」に守られたことで、今日の奇跡的な復興と発展を授かったのではないかと感じています。

その広島での録音ですが、先ずは広島世界平和記念聖堂(幟町カトリック教会)の荘厳なる鐘の音に始まり、続いて、ケンプのオルガン演奏によるバッハのコラール「主イエス・キリストよ、われ汝に呼ばわる」(BWV639)が演奏されました。この「BWV639」は、タルコフスキー監督の代表作「惑星ソラリス」でも使用された、短くも儚き、宇宙からの囁きのような音楽であり、その響きの中に、ケンプという一人の人間の(深く温かい)祈りの声が織り込まれているような気がしました。今から70年前の8月6日、広島に原子爆弾が投下されました。そして9日には長崎・・・。広島、長崎、そして福島。この日本では未だに核の苦しみが続いています。けれどもこの70年に及ぶ一人ひとりの祈りの声の総和によって、この国は応援され、浄化されているような気がします。

戦争を忘れない。忘れないことによって、二度と戦争を起こさない。その思いは、皆同じだと思います。けれどもその方法論については、様々な考え方があり、(どの時代においても)なかなかまとまらないものです。戦争を知らない私たちに出来ることは、「戦争を忘れないこと」「戦争を起こさないこと」「戦争を仕掛けられないための(現実的な)方法論を持つこと」ではないかと思います。この世の中は、実際にはなかなか思い通りには行きません。他国はこちらの都合通りに動いてくれないからです。理想の未来を思うことと、同時に、最悪の事態に対する想定と準備への並行作業が大切だと思います。それによって、(逆に)現実的な理想の未来への道が拓かれると思います。

さて最近、タワーレコードより復刻されたケンプのCD、「主よ、人の望みの喜びよ~ケンプ、バッハを弾く」もとても素晴らしかった。これは晩年のケンプが弾くバッハの小品集で、特にコラール「主よ、人の望みの喜びよ」のピアノの響きは、とても美しく、宇宙的な拡がりをもって、私の心に届きました。バッハの音楽には「祈り」があります。その祈りは、決して特定の宗教と結びつくような種類のものではなく(むしろ真逆で)全ての人類一人ひとりの精神(こころ)と宇宙(大自然)をつなぐ物理的な「信号音」のような気がしてしまうのです。人間が考えて作った音ではなく、元から自然界で響いていた音。モーツァルトの音楽にも同様のものを感じますが、そこには人間の手が加わっていない「天然の響き」が在ります。

もうすぐ終戦の日から70年、8月15日が来ます。その前の8月12日は、乗客乗員520人の命が失われた日航機墜落事故から30年です。8月はお盆の月で、古来より、こちら側と向こう側との扉が開く、人間と精霊との交流の時。ご先祖様や過去の出来事に対する感謝の祈りを捧げ、そこから新しい道を歩んで行く季節です。この暑い日本の夏、国も個人も、自らの過去と歴史を振り返って、向こう側から聞こえる信号音に耳を傾け、これからの間違いのない道を歩むべく、努力の日々を積み重ねて行きたいと思います。日本の8月とは、きっとそのような月なのでしょう。ケンプの広島での演奏を聴きながら、心静かに、日本と世界の良き未来を願います。

2015.08.08

溝口健二監督の映画「山椒大夫」は、森鴎外の小説の映画化でしたが、私自身原作は未読であり、映画を観て初めてこの有名な物語の内容と題名の意味を知りました。鴎外の本は、随分昔に(確か教科書で)「舞姫」や「高瀬舟」、そして最近になって「青年」を読んだ程度で、「舞姫」のあまりにも悲しい最後(結末)に胸が苦しく成った記憶が残っています。一方、好きな小説家の夏目漱石については、一冊一冊の読後感として、独特な爽快感を感じていました。きっと当時の自分には、森鴎外の小説の中に蠢く、ある種の重苦しさ、暗さ、固苦しさ、厳格さが受け入れ難かったのだろうと想像します。そして確かに、映画の「山椒大夫」も暗く、悲しい物語でした。

私が好きなエレファントカシマシの歌の中に、森鴎外を歌った曲があります。タイトルは「歴史」。とてもロックとは思えないその歌詞には、「名作『山椒大夫』そして『渋江抽斎』に至って輝きは極限。そう極限に達した凄味のある口語文は最高」と、「山椒大夫」が出て来ます。相当、変わった歌ですね。「山椒大夫」は、まさに日本の歴史の暗部に光を当て、格差社会や人買い、奴隷の世界、そして家族の愛を生々しく描いた作品です。それが日本の歴史の中のひとつの真実であり、どの時代にも共通する人間の本性でもあるのでしょう。森鴎外の作品は、夏目漱石の様な個人主義的物語とは全く別の趣があります。

歴史とは、いったい何だろうかと考えます。私の恩師は歴史の先生でした。私は国語と歴史が大の苦手で、成績も悪く、けれどもその恩師の授業だけはとても面白かった。試験やテストの為の記憶させる授業ではなく、その歴史の瞬間を臨場感ある物語のように語ってくれたのです。テストの点は悪かったけれど、授業は楽しかった・・・。今思うと、まるで「講談」のようでした。歴史を観るとは、起きた事実の裏側に潜む「真実」を追求することだと思います。その真実の発見により、人は歴史から学び、過去よりも良い未来を築くことが出来るのだと思います。私の尊敬する人の多くは、歴史を良く知り、深い歴史観を持っています。ただ歴史を(知識として)知っているという意味では無く、そこから人間としての生き方、人生観、国家観、そして経営の本質までを見出しています。

今、この国を動かしている方々の中に、深い歴史観を持つ人物が(数多く)存在すれば、国は正しい方向へ向かうと思います。それは教科書に書いてあるような意味の「歴史」では無く、その時、その人が、どのような思いや志で、その決断をしたのかへの認識力だと思います。深い認識力とは、言いかえれば「哲学」です。哲学とは、決して人間の歴史だけから導かれるものでは無く、大自然の営みや宇宙創成の仕組みに対する探求心、もっと言えば信仰心さえも含まれるのでしょう。そのようなマクロ的な認識力を持つ人物が、この時代には求められていると思います。

戦後70年という節目の夏が来て、昭和天皇の玉音放送の原盤が公開されましたが、原音は今まで聞いていた音声よりもややピッチが高く、思った以上にクリアーな音質でした。もし70年間、広島と長崎に原爆を落とされた以降も、あの戦争が継続されていたとしたら、今の日本も世界も絶対に無かったのだろうと、ふと思います。わが身の犠牲を覚悟の上で、降伏を決意し、1945年の8月15日にこの玉音放送を公布した時、日本の復興、日本の未来が決まったのかも知れません。あの戦争で犠牲に成った多くの方々と、国の大いなる決断に対し、今の私たちに出来ることと言えば、深い感謝の心を持って、その大いなる「志」を受け継いで行くことしか無いでしょう。国民を外からの攻撃から守ること。そして、もう二度と戦争をしないこと。過去のあらゆる歴史的事実から学び、この世界、この地球、この宇宙全体を司る人智の及ばぬ創造の声にすら耳を傾け、この両面の実現に対する正しい認識を(一人ひとりが)深めて行くことが大切なのだろうと思います。それこそが、新しい日本の道を開くことに成ると思います。

それにしても日本語とは不思議なものです。「降伏」と「幸福」は同じく「こうふく」ですし、「乾杯」と「完敗」も同じく「かんぱい」です。ほぼ逆の意味(状況)のはずなのに、言葉の音が同じです。でもそこにはきっと、何か深い意味があると思います。全ては裏腹、表と裏であることのシグナルでしょうか。戦争で負けた日本とドイツが、今の世界経済をリードしているのも不思議と言えば不思議です。日本語の「負けるが勝ち」には、どのような真意が隠されているのでしょうか。

冒頭で紹介した歌、「歴史」の歌詞の中には、「晩年のわずか五年間、栄達がのぞめなくなると、急に肩の荷が降りたのだろうか。小説家、森鴎外が俄然輝きを増す。彼は負けたんだろうか・・・」 とあります。現象的な敗者が、本質的な勝者へと逆転することはよくあります。人の歴史も、国の歴史も、その時点での評価と後世での評価が真逆に成ることがあります。「時」とは不思議なものです。歴史は「時」の蓄積です。全ての衣(汚れ)を取り払い、正体(本質)のみを炙り出すもの・・・。真の勝利を証明するものは、常に「歴史」です。

「歴史」とは、言い換えれば「経験」です。私たち一人ひとりも、それぞれがオリジナルの歴史(経験)の道を歩んでいるところです。国の歴史も、個人の歴史も、確かに波乱万丈よりも、苦労の少ない方が良いに決まっています。けれどもその分、貴重な経験や人間的な成長を得ることが難しく成る様な気もします。映画も同じで、主人公が様々な困難や苦労を乗り越えて行くからこそ、その姿に感情移入し、我が事の様に涙を流し、その感動から何かを掴み取るのです。映画「山椒大夫」に観る普遍的な母子の愛、兄妹の愛は、深い悲しみの果てに(無限に)広がる本当の幸福への道を指し示していると感じました。暗くて悲しい物語のラストに広がる海の情景が、そう思わせてくれました。日本も世界も、そして私たち一人ひとりも、自身の歴史(過去の経験)から何かを学び、今を懸命に生きて行くしかない。その懸命さ(今)の蓄積が、(先回りして)素晴らしい未来を建設してくれているかも知れません。希望を持って、自信を持って、未来へ「我が経験」を持参する。それが本当の意味で、価値ある人生ではないかと感じます。

2015.07.25

梅雨が明け、今年もまた暑い夏がやって来ました。この時期の地鎮祭は(当然)炎天下や台風のケースがあるのですが、幸いここ最近の地鎮祭では、祭儀の開始と同時に、(炎天下にも関わらず)涼しい風が吹き始め、閑静な住宅街の中で小鳥の鳴き声が響き渡ったり、朝方からの雨が止んで、急に晴れ間が広がったりと、まさに「天の気」を感じさせるような(静かなる)経験をさせていただきました。天地(あめつち)の偉大さとは、決して、遠い山々や海や森だけに在るのではなく、この都会の日々の生活の中にも在るのだと、あらためて実感します。「天の気」と「地の気」を肌で感じられる瞬間が、いつも、ここに、在ります。

確かに地鎮祭には儀式(=形式)と云う面もあると思います。けれども、その土地の神様に対して、心を込めて御挨拶を行う「礼の精神」と知れば、実はとても大切な行為であることが解かります。地鎮祭の最中に感じられる日の光、雨の音、動く雲、そよぐ風、鳥や虫の声、街の喧騒、車の音、子ども達の声の中には、何か普段とは違う意味合いを感じます(まるで誰かの声の様です)。

建設業とはまさに「礼」に始まる仕事です。この無為自然な土(地球)の上に、人為的な創造物を建てさせていただくに当たり、「礼」を尽くす。その思いをもって建設作業を行うこと自体が(ある種の)「神事」ではないかとすら感じます。あらためて、お客様のお蔭で地鎮祭という場を経験させていただけることに、心から深く感謝をいたします。

このようにして考えて見ると、建設業とはまさに「人を造る仕事」であると、意を強くするのです。確かな技術と共に、「礼の精神」の宿る人を育てること。とても地道であり、土(泥)まみれになる仕事ですが、(だからこそ)その中に「光を観る」ことが出来ます。日々、炎天下(あるいは極寒)の中で、静かに、コツコツと、建物を造り続ける人々の中で放射する美しい光を・・・。日々の暮らしや仕事中に存在する「観光」が、今ここに在ります。

丸二では毎年、安全衛生大会を行っていますが、その際には、優秀な協力会社の表彰と共に、素晴らしい職人の方々への表彰も行っています。光を当てれば反射する。その光は(更に)土や建物へと放射される。全ては「礼」の文化であり、古き良き日本人の心の記憶なのでしょう。日本の町工場や日本の建設現場には、今も大和(ヤマト)の魂が息づいていると感じます。この大切な文化を守って行くことも、私たち建設会社の役割なのでしょう。

さて最近、古い日本の映画を観ることがあるのですが、その中での私のお気に入りの監督は、溝口健二です。日本映画と云えば、普通は黒澤明あるいは小津安二郎が有名ですが、私の場合は溝口健二、次に成瀬巳喜男です。もちろん鑑賞した作品の本数がまだ少ないので、また変わっていくかも知れませんが・・・。けれども、溝口健二の作品の中にある独特の空気感は、古来の日本人が持つ霊性、幻想性、ナイーブな精神性を感じさせるものであり、常に人間を俯瞰する目と超越した視線を感じさせます。

私が観たのは「雨月物語(1953)」「山椒大夫(1954)」「近松物語(1954)」「赤線地帯(1956)」の(戦後に撮られた)4本で、これから観る予定の作品は、「祇園の姉妹(1936)」「残菊物語(1939)」という戦前から戦時中に掛けての作品です。ちょうどその時代のドイツやイタリアでは、大指揮者トスカニーニやフルトヴェングラーが歴史的な録音を残しています。この最も苦しく、最も悲惨な時代の中にて、後世に残る大芸術が生まれていたことを思うと、あらためて「文化」とは不思議なものだと感じます。

溝口健二の作品には、湖や海、そして舟が出て来ます。その幻想的な美しさの背後に横たわる恐ろしさは、日本人の持つ神秘性と結びついています。理屈や論理だけでは決して分からない「目には見えない世界」の映像化。誰の心の中にも宿っているであろう(美しくも儚い)光の粒を、動くフィルムに念写したかの様な異様なる映像美です。その光の粒が1つの固まりと成って、静かな湖面を移動する舟に乗って、ゆっくりと霧の中へと進んで行く・・・。これが「生きる」ということなのでしょうか。黒澤明監督の映画「生きる」は、「動」の物語でしたが、溝口健二の作品は、「静」の物語であり、人間の根源的な「生死」の物語が「静止(=微速前進)」している世界の様に写ります。永遠に湖面を移動し続ける舟に乗って、私たちは生きているのかも知れません。

人は、目には見えない「光」を心の目で「観」て、それを作品に投影しようとします。音楽も、映画も、そして建築も・・・。もしそうであるならば、「光を観る」ことのできる人を造ることが一番大切なことなのでしょう。丸二は「人を造る建設会社」と成り、この日々の暮らしの中に、たくさんの光を集めた建物を造り続けたいと思います。日の光と土と雨に感謝をして・・・。ありがとうございます。

2015.07.13

6月末から7月を迎え、国内では新幹線内の焼身自殺、国外ではギリシャのデフォルト危機が発生しました。個人的な問題も国家的な問題も、「精神(こころ)と経済(お金)」という視点で見れば、人類すべての共通の課題なのでしょう。その後の「なでしこジャパン」のワールドカップ準優勝で(多少)心が和みましたが、今度は中国株の一時的な急落が発生し、今までの大きな時代の潮流に変化が訪れた様な気がします。もちろん日本経済もその影響を受けると思いますが、それでも他国の状況に比べれば、本当に恵まれている状態に在ることは変わりません。否むしろ、世界情勢が厳しく成れば成るほど(相対的に)安心で安全な日本に対して、人や投資が集まって来るはずです。だから、ここがチャンスだと思います。流れが変わる時こそ、千載一遇の時。現象面に惑わされず、本質面を観つめる時です。

1999年製作のベルギー・フランス映画「ロゼッタ」をDVDで観ました。カンヌ国際映画祭でパルム・ドールと主演女優賞を受賞した映画ですが、非常に貧しい環境に暮らす一人の娘(ロゼッタ)が、なりふり構わず、今日一日を生きる為に、懸命に職を探す物語です。彼女の夢はただ「まっとうな生活」をすること。普通に働き、普通に食べ、普通に寝ること。彼女にとって「生活」とは「今日の生命」そのものであり、その生活との最後の決別の淵に、微かな希望の光が予感されます。私たち日本人は、あの東日本大震災を経て、日々生きている(生かされている)ことへの喜びと感謝を実感しました。その時の気持ちを忘れないで、自分自身の生命を(もっと)大切にして、「それでも恵まれていることに気づき、今日に感謝し、今日を楽しむ」道を行きたいものです。ただ現実には、「今日に感謝し、今日を楽しむ」道を歩めない物語(人生)が多いです。最近、夏目漱石の「こころ」を読み直しましたが、この小説もまた、人間の持つどうしようもない「こころ」の闇に焦点を合わせた、ひとつの悲しき物語です。

夏目漱石の「こころ」には(何かよく分からないけれども)得体の知れない部分が在るような気がしていました。今回は(同時に)いくつかの解説本にも目を通したのですが、この小説(=手記)の書き手は「私」であり、その対象は「先生」です。そして、最後の「先生と遺書」の書き手は「先生」です。つまり、この物語は全て「私」と「先生」の主観だけで書かれた世界と成ります。主観とは、あくまで本人が「そう感じた」「そう思った」ことであり、必ずしも本当の真実・事実との整合性は問われません。場合によっては、思い違いがあったり、虚偽があったり、妄想があったり、誤解もあるでしょう。あるいは、あえて書かなかった事もあると思います。そのような前提で「こころ」を読んでみると、また更に得体の知れない想像が生まれて来ます。

ある解説には、先生の親友であるKが命を絶ったのは、先生にお嬢さんを奪われたからではなく、道を外してしまった自らの生き方への惜別であり、その実行のきっかけ(証拠)として、たまたま(その晩、隣の部屋の)先生が西枕で寝ている姿を見たことを挙げています。あるいは、先生とお嬢さんとの結婚を知る数日前に、そもそもKはそれを実行する意思があったという解説もありました(先生の部屋とKの部屋の間の襖の僅かな開きに意味があると)。しかしながら先生自身は、(Kのお嬢さんへの思いを知りながら)Kに黙ってお嬢さんとの結婚を決めてしまったことが、Kの運命につながったと信じているようです。その罪の意識が、今度は自分自身の人生への惜別と成ります。でも本当のことは、分かりません。

また、どうしても不可解なのは、先生と結婚したお嬢さん(静)のことです。静は、先生から結婚の申し入れを特に異論なく(喜んで)受け入れます。けれども、その直前まで、Kの部屋でKと二人切りで楽しそうにおしゃべりをして、二人で外を歩いたりしています。先生はその姿を見たことで焦り、静の母親(奥さん)に「お嬢さんをください」と申し込みます。奥さんも、その申し出をその場で了解します。このような流れを見ると、静も奥様も、Kの静への気持ちを知りながら(あるいは利用しながら)、先生との結婚を望んでいたように感じられます。そのような経緯があってKの死と成れば、静も(先生と同様の)ある種の罪の意識を持ったはずです。けれども、この手記における(その後の)静の人生の中には、全く罪の意識への影は見受けられず、さらには先生も自らの罪を妻には話さぬようにと釘を刺します。それは妻にも罪の意識を共有させたくないという愛情の現れだと思うのです。けれども本当はそうではなく、「自分は罪を償ったが、君はどうする」という意志表示の反転とも受け取れます。結局、先生は遺書を青年(私)に託し、後に青年(私)の手記(小説「こころ」)によって、全てが公開されたのです。

ところで、この手記を書いている時点の「私」は、一体どこで何をしているのでしょう。そしてなぜ手記を書いているのでしょうか。一説によると、先生の死後、「私」は未亡人となった静と結婚し、今は子どもがいる状態であるとする解説があります。いろいろな文脈から、そう読み取れるそうです。仮にそうだとすると、先生亡き後、妻は青年と再婚し、平穏な日々を暮らしているはずです。青年(私)にとっても、手記を書き、先生の遺書を公開する理由はないはずです。ところがある解説では、この手記は、青年である「私」の遺書ではないかとするものがあります。「こころ」とは、静という女性を巡って、K、先生、私が自決する物語であると。この説はとても飛躍し過ぎていると思いましたが、先生から「静には黙っていて欲しい」という約束を破ろうとする「私」の心境を思うと、Kや先生とまた同じ、「私」自身の辞世の物語のような気もします。

小説「こころ」は、当初は3つの物語で構成される予定だったそうです。その最初の物語が「先生の遺書」というタイトルであり、この「先生と遺書」が(連載等の都合により)あまりにも長くなってしまい、結局「先生の遺書」がそのまま「こころ」に成ったそうです。夏目漱石は、人間の持つ「こころ」の恐ろしさや弱さを、いくつかのエピソードを通じて描こうとしたのでしょう。ところが、最初の「先生と遺書」の物語のみで、その全てが完結してしまいました。「こころ」の弱さやエゴあるいは罪悪感は、現代を生きる全ての人々にとっても共通のテーマです。幸い、小説「こころ」には(このようなテーマを扱っているのにも関わらず)変な暗さや重苦しさは在りません。否むしろ、不思議な爽快さに満ちています。それは漱石自身が、この暗きテーマと相反する「生命力」を描いているからではないでしょうか。もっと言えば、生きる苦しみを超えた先に在る「生きる力」の崇高さ(こそ)を想起させているからではないでしょうか。漱石はこの悲しき物語を通じ、「だからこそ」生きて行く道の大肯定を論じているような気がします。Kも先生も私も、静のように胸を張って生きて行けば良い。「生きる」こと自体に価値がある。それが既に贖罪である。「こころ」という小説には、なぜか「反転」の力を感じます。そう思うと、この物語は強き女性(奥様、静)の物語であり、不思議な寓話なのかも知れません。

さて、このようにして小説「こころ」への個人的な感想を書いて来ましたが、(実は)この物語のもう1つの主役は、先生とKが下宿した(奥さんとお嬢さんの)家(間取り)です。この物語のクライマックスは、全てこの家の中で起きています。ある解説書には、(想像される)この家の見取り図(間取り)が掲載されていました。先生の部屋とKの部屋との位置関係や動線、あるいは奥様の部屋の位置などが、もしその図の様に成っていなければ、Kの事件はきっと起きなかったのでしょう。きっと漱石の頭の中には、家の見取り図が明確に在ったはずです。人と人との位置関係や距離とは本当に怖いものです。当然、住まいの間取りや配置は、そこで生活をする人々の様々な人間模様へと転写します。よって、そこに暮らす人々に良き転写を起こすことも、私たち建築業の大きな役割です。同時に、いかなる環境においても強き「こころ」を持つこと。ここが恵まれている今の日本の(逆説的な)弱点かも知れません。

2015.05.30

先日(5月25日)、埼玉の北部~茨城にて震度5弱の地震があり、東京もかなり揺れました。一瞬「またか」という意識が頭を過りましたが、幸い全く大きな被害はなく、安心しました。このように、震度5前後の地震が起きても、ほぼ問題の無い(小難で済む)国というのは、実際世界でどのくらいあるのでしょうか。あらためて、地震国であり、火山国であるが故に強靭な国造りが行われて来た我が国土に、ある種の畏怖の念すら覚えます。今回の箱根や桜島、あるいは鹿児島の口永良部島の火山活動等も、未来の大きな地震や噴火を小難にする(回避する)為の大自然の計らいのような気がします。

あの3.11以降、私たち日本人の防災意識は確実に上がって来ており、これから始まる(かもしれない)地球規模の地殻変動に向けての準備が(精神的にも)整いつつあると感じています。けれども、その根底においては、今のこの日本に生きている(生かされている)ことへの感謝、大自然の恵みへの感謝、地球(大地)への感謝が大切ではないかと思います。それは、資本主義的な経済活動を第一とする日々の生活においては(むしろ)不要な要素なのかも知れません。もっと言うと、そのような意識を捨てて行かなければ、現実的な成功が難しいという面もあるでしょう。けれども、今こうして、遂に大地自らが(何かしらの)意思表示を開始した21世紀の初頭において、私たちの価値観が(少しずつ)逆転し始めていることも事実だと思います。

さて最近、「がんばる」という言葉を使わない方が良いのでは・・・という考えが徐々に浸透して来ているように感じます。現在放映中の堺雅人さんが精神科医を演じているドラマでも、それが1つのテーマの様です。私も今まで「がんばる」という言葉への多少の違和感を持っていました。「我を張る」なんて、何かエゴ的な匂いを感じていたからです。けれどもよく調べてみると、「がんばる」の語源は「我(われ)を張る」であり、この意味は「信念を貫いて仏道修行に励む」と言う仏教用語だった様です。「我=私」を正しい道(真理)に置く(張る)こと。要は、「間違った道に張るのではなく、正しい道に張りなさい」という感じなのでしょうか。現在使われている「がんばる」には「努力する」という意味があり、その点は間違ってはいないと思いますが、問題なのは、その「努力」という言葉の裏腹に、自分自身の希望や他者からの期待に応え「ねばならない」という強迫観念が付いていることです。そして実際に、その強迫観念に負けてしまう人が増えているということです。だから「がんばって」と言う言葉の中には、ある種の危険性が孕んでいるのです。

けれども本来の「がんばる」とは、正しい道を堂々と行くことであり、そこには(自分を含めた)誰かからの強迫観念など存在せず、むしろ「無為自然」なる清々しい心境が付随しているはずです。つまり、今の私たちの「がんばる」とは、人間(自分自身や他人の誰か)に向けて「がんばる」ことであり、本当の「がんばる」とは、(人間の人智を超えた)道(=天)に向けて「がんばる」という意味ではないかと気づいたのです。もしそうであるならば、自分自身や他人からの圧力(強迫観念)に向けて「がんばる」のは確かに間違いでしょう。胸を張って(堂々と)、我を(正しき)道に置き(張り)、その道を歩むことに日々努力を重ねて行く。そのような意味の本来の「がんばる」を胸に置いて行きたいと思います。あの有名な老子も、きっと、「(一般的な意味での)がんばる」を無視し、「無為自然」の道を行くことに「(本来の意味で)がんばった」のでしょう。

今の日本の姿も、過去の様々な艱難辛苦を超えながらも、常に、道(=天)に向けてがんばって来た結果ではないでしょうか。決して、地震や火山と戦って来たのではなく、それを「あるがままに」受け入れながら、努力を重ねて来た結果、震度5の地震があっても、大きなニュースに成らない程の強靭さを身に付けたのだと思います。「正しい道」とは、人間によって造られるものではなく、人間によって変えられるものではなく、ただ「あるがままに」受け入れ、努力を重ねて行くしかないもの。それが、「正しい道」を行くという意味であり、「その道を行く(張る)」という決心覚悟こそが、本当の「がんばる(そこに私を張る)」の真意である。日本は「あるがまま」を受け入れることで、強い国に成って来たと思います。そして、これからも更に強い国に成って行くと思います。その基礎には、「あるがまま」を受け入れながら、努力を重ねて来た素晴らしい国民性が在ると思います。この国民性こそを国の宝(最高の資源)として捉え、継承し、育てて行きたいと感じる今日この頃です。

※クーベリック指揮の「英雄」

私がクラシック音楽に興味を持ったきっかけは、2つあります。1つは映画のサントラ盤からで、キューブリック監督の作品に使われていたクラシック音楽の全曲が聴きたくなり、初めてレコード屋さんのクラシック売り場へ行って、先ずはベートーヴェンの第9を買いました(確かショルティ指揮のものでした)。そしてもう1つは、シンセサイザー音楽のパイオニアである冨田勲氏のレコード「惑星」を聴き、その原曲を聴いてみたいと思って、ホルストのレコードを買ったのです(確かオーマンディ指揮だったと思います)。そのようなところからクラシック音楽に入って行き、今に至るのですが、その初期の頃はやはりベートーヴェンの交響曲が大のお気に入りでした。第9はもちろん、有名な5番の「運命」にも感動し、6番「田園」や7番にも夢中に成りました。しかしながら、もっと有名な3番「英雄」だけは、なかなか分からなかったのです。多くの評論家たちが、極めて革新的な音楽であり、ベートーヴェンの最高傑作としていたにも関わらず、私は何回聴いても退屈で、ダメでした。

ところがある時、クーベリックという指揮者の「英雄」のレコードを聴いた瞬間、「この曲すごい」と感じられたのです。その時の感触は(うまく言えませんが)この大河の様な音楽が、自分自身の体の中で、心地良く(ゆったりと)流れ始めたという感覚です。そしてその瞬間から「英雄」が大好きに成ったのです。クーベリックのレコードの演奏が良かったのか、あるいは、クラシック音楽を聴き続けて来た過程の中で、たまたまそのレコードを聴いている最中に、(理解可能となる)ある段階が訪れたのか・・・それは分かりません。でも、その後も、別の指揮者による演奏を聴いて、突然好きに成ることが多々あり、やはりそれぞれの演奏の中には、何か目には見えない波動というか、力があるのだなと理解することができたのです。

そして今、あらためてクーベリックの「英雄」をCDで聴いてみると、本当に素晴らしい演奏で、再び感動しました。当時感じた感覚も(確かに)蘇って来たのですが、同時に、この演奏が極めてオーソドックスなもので、全く奇を衒ったものでもなく、まるで指揮者の存在を感じさせない程、「英雄交響曲」の「あるがままの姿」を写し出していることにも気づきました。自分自身の個性に執着せず、聴き手の反応への強迫観念も無く、只々純粋に、ベートーヴェンの「英雄」に向き合うのみ。音楽そのもの(=道)だけに自身を置くのみ。そこには、只「無為自然」の清々しい心境だけが在り、その波動が聴き手の心の中で共振します。クーベリックは決してがんばること無く、純粋に、正しい道を「張っていた」のではないか。そんな風に感じ入りながら、ベートーヴェンの最高傑作「英雄」に浸ることが出来ました。

2015.05.23

日々の経営活動に関わる様々な種類の数字の統計を集めて、時に俯瞰して見てみると、自社の大局(体質)と方向性を正しく掴むことが出来ます。それには、1カ月や2か月、あるいは1年や2年と言った程度の長さでは無く、最低でも5年以上の時間軸の中で積み重ねられた統計数字が必要に成ります。丸二でも、長い間の統計的な数字の蓄積活動によって、今では自社の正しい現状把握による方針決定を行えるように成りました。その方針とは、今日明日のためではなく、極めてロングスパンの性質を帯びるもので、実際に結果が見えて来るのには相当な時間が掛ります。けれども、長時間を掛けた地道な(小さな)行為の継続(積み重ね)が、ある時点を超えた時、目に見える巨大な変化と成って現れることを経験的に理解できたのです。不思議とそれまでの努力の時間(蓄積)が長ければ長い程、その効用は力強い安定感と持続性を保有しているものです。「継続は力なり(忍耐と努力)」は、本当だと知りました。人間の体の場合も、日々の小さな運動や食事に対する配慮等の積み重ねによって、安定した健康体が持続して行きます。経営も人生も、長い、長い時間を掛けて、日々の懸命な(小さな)努力を継続して行くことが、本当の道なのでしょう。これが自然の摂理なのですね。数字も人間も、この大自然の中で生かされている存在であると知れば、なるほど納得です。

さて先日は、大阪市にて「大阪都構想」の是非を問う住民投票が行われましたが、反対多数という結果で終りました。大変な僅差だった為、存続が決まった大阪市としては、賛成した方々の思いも含めて、山積している様々な問題の解決に向かって行くのではないかと思います。東京で生活している者としては、今回の「大阪都構想」の真意について、深い認識が出来ていなかったと反省するのですが、大阪市民としても、そのような面があったのでしょうか。大阪市の廃止によって、二重行政(コスト)を解消するという方策は、そもそも戦略(目的)だったのでしょうか。あるいは戦術(手段)だったのでしょうか。もし戦略(目的)であったのならば、「二重行政の廃止という目的だけで、大阪市を捨て去ってしまうのは惜しい(困る)」という答えだったのでしょう。否そうでは無く、大阪都構想(二重行政の解消)はあくまで戦術(手段)で、その真の目的が存在し、その実現のために「大阪は都に成らねばならぬ」という(大きくて抽象的な)「筋道(大義)」が在ったのであれば、その戦略(目的)が広く伝わらなかったのかも知れません。けれども7年以上という月日を掛けても「伝わらなかった」という可能性は極めて低く、そこに「筋道(大義)」は(もしかしたら)無かったのかも知れません。

大義(大欲)を抱き、その実現のために、日々の具体的な(小さな)改善(実感)を積み重ねて行くこと。そのエネルギーの蓄積が(いよいよ)大きな「山」を形成した時、構想の実現に向けての爆発が起きるのでしょう。やはり、何かを成し遂げるには、時間を掛けてでも(小さな)努力を積み重ねて行くことしかありません。遠回りの様ですが、それが一番の早道。あとは忍耐と努力のみ・・・。ただ、この場合の「忍耐と努力」とは、決して「苦」ではなく、むしろワクワク、ドキドキの入り混じった「楽」としての性質を帯びているような気がします。「諦めないで、続けて行くこと」と「それが出来る自分自身」に、ある種の心地良さを感じるからです。もしその「大義」が、自然の摂理(道理)に叶っているのならば、物事は(時間差をもって)必ず成就すると思います。この「時間差」への認識を忘れないで、この日々を懸命に生きて行くことの大切さを(数字という結果が出る)経営活動から学ぶことが出来ました。もちろん問題は、常にこの「時間差」ですね。良い薬は長く続けることで根本的な治癒を促しますが、そこまで待てないのも人情です。それがある種の「篩(ふる)い」に成っているのでしょう。健康も人生も経営も、基本は同じ。一過性の短期的成功ではなく、永続する長期的な成功を実現するには、大きくて抽象的な視点と共に、長い、長い「助走期間」が必要なのでしょう。これはとても面白い道理(ルール)だと思います。

さて話しは変わりますが、アメリカの60年代以降に活躍したバンド「ビーチ・ボーイズ」の元リーダーである(今年73歳の)ブライアン・ウィルソンが、ニュー・アルバムを発表しました。私は、高校生の頃からクラシック音楽が好きだったのですが、姉等の影響で、いくつかのブリティッシュ(英国)ロックにも興味を持ち、特に当時人気のポリス(スティング)のレコードは随分聞いたものです。けれどもその後、なぜだか米国の昔のおじさんバンドである「ビーチ・ボーイズ」に行き着いたのです。所謂オールディーズ系に嵌った訳でもなく、ビートルズが好きに成った訳でもなく、ダイレクトに「ビーチ・ボーイズ」に心を奪われました。以前にも本ブログに書いたと思いますが、「ビーチ・ボーイズ」は兄弟と従弟と友人の家族バンドで、その長男であるブライアン・ウィルソンがリーダーで、全ての楽曲の作曲者でした。もし彼が、このような気楽で大衆的なサーフィン・ミュージックで満足さえしていれば、その後の悲劇は起こらなかったのでしょう。けれども彼の人間としての本質は、極めてピュアなる「芸術家(アーティスト)」だったのです。

今年の夏に、ブライアン・ウィルソンの伝記映画が公開されるそうです。世界中にはとても多くの有名なミュージシャンがいると思いますが、彼の様に、多くのドキュメンタリー作品や伝記、あるいは書籍が出されている人は、それほど多くないと思います。そこに流るる彼の物語とは、才能があるのに(あるが故に)、家族や世間との狭間で悩み苦しむ孤独な男の姿であり、(同時に)廃人に成ってでも、自らの理想(音楽的探究)を追い求め、いよいよ人生の集大成に向けて、それを加速させている現在の姿だと言えます。言葉は悪いのですが、まるで子どものような純真性のまま生き続けてしまい、その分、きっと多くの損や裏切りに遭って来たのではないかと想像します。私自身は、彼のコンサートを2度観ることが出来ました。2回とも、ソロとして日本公演に来た時でしたが、もうけっこうな歳なのに、本当に元気な姿で、心から感動しました。

そして、今回のニュー・アルバム「No Pier Pressure」ですが、本当に儚くも美しい、見事な音楽です。明るいのに悲しく、優しいのに深い。彼の最高傑作である「ペット・サウンズ」や「スマイル」とはまた違う、自らの(長い、長い)悲しみや絶望を超えた先に見えた、極めて平凡で、極めて自然なる「静観の世」に浮かぶ、まるで彼岸から聞こえて来るような和声の響きです。確かにとても地味な音楽ですし、ヒット曲も生まれないでしょう。それでもきっと彼にとっては、(この長い、長い道のりを懸けた)真の成功への到達点ではないのかと・・・。学生の頃、初めて彼らの音楽に接した時、(私はきっと)サーフィン・ミュージックの「ビーチ・ボーイズ」を聞いたのではなく、ブライアン・ウィルソンの魂(精神)の声を聴いたのだと思います。その明るくて呑気な音楽の陰に潜んでいる、どうしようもなく暗い慟哭の声を聴いたのだと思います。その慟哭の叫びが、今こうして、(長い、長い時間を経て)美しく清らかなる音響と化している。まるで「人生とは、こんなものだよ」と言われているかのように。そうか・・・人生とは結局のところ、自己との対峙であり、自己との和解へ至る道なのか。長い、長い時間を掛けての終わりなき旅なのか。そのための小さな一歩一歩の積み重ねこそが、最も美しい。そして我が長い、長い道のりは、まだまだ続く・・・。

2015.05.07

今年のゴールデンウィークは好天に恵まれて、各地の行楽地も賑わいを見せた様です。TVニュースを見ると、どこへ行っても大変な人混みの様子でしたが、街や観光地に活気が生まれて来るのはとても良いことだと思います。目につくのは、やはり外国人観光客の姿で、日本の「観光立国」へ向けての大いなる一歩が踏み出されたような気がします。今朝のニュースでは、「世界経済フォーラム(WEF)」が6日に、最新の「旅行・観光競争力報告書」を発表したとのことで、そこで日本は141カ国中9位でした。ちなみに1位はスペインで、次いでフランス、ドイツ、米国、英国、スイス、オーストラリア、イタリアと続き、9位に日本、10位にカナダです。日本は、文化的な観光資源、安全、衛生、交通インフラなどの評価が高く、価格競争の点は評価が低かった様です。それでも世界9位とは、自分自身のイメージよりも随分高く、今後の更なるランクアップに期待が持てます。

最近のいくつかの経済番組を見ても、日本の様々な分野における技術力やマーケティング力の進化には目を見張るものがあります。地方の落ちこんでいた大型フラワーパークを再生させた女性理事長は、年上の造園職人たちを抑えながら、素晴らしい立派な藤の花を再生し、一気に入場者数を増大させることに成功しました。また、ある地域では、病院と地域とが一体と成って、元気で健康な人達が集まる場(コミュニティー)としての病院造りを実践していました。また、今や日本の伝統工芸とも言える、(お菓子の)飴にコーティングを施したオリジナル・アクセサリーを販売する女性経営者には、思いもよらない発想力を感じました。そして、ホンダのビジネスジェット機が遂に販売開始と成りましたが、創業者本田宗一郎氏の夢が今ここに叶ったことを、一人の日本人として喜びを感じました。

これらの進化の過程には、確かに多くの人々の協力があったと思いますが、やはり、ただ一人の個人の強き思いこそが、それらの全ての核と成って、突進し続けた結果ではないでしょうか。これもTVで見たのですが、破綻寸前だったユニバーサル・スタジオ・ジャパンを再生し、ハリーポッターを誘致し、大成功を納めた盛岡氏の思いにも、相当なものがあったのではないかと思います。ホンダのジェット機にしても、本田宗一郎氏の強き思いが、未だに会社のDNAとして残り、生き続けていたのではないでしょうか。少し大げさな話ですが、戦後の日本の繁栄と平和も、(功罪含めて)いろいろな要因があったと思いますが、今になって見ると、やはり昭和天皇の存在無くして在りえなかったと感じるのです。その思いを今上天皇が引き継いでおられる姿も同時に感じるのです。この日本には、何か営々と継続して行く(善良な)意志の力が在り、その積み重ねが「ここぞ」という時に発露する仕組みが在るのではないかと感じます。

さて一方、ゴールデンウィークに発生した不安材料としては、箱根の火山性地震があります。噴火警戒レベルも1から2へ引き上げられましたが、昨年の御嶽山の様なことがあるので心配です。しかしながらゴールデンウィーク直前という時期にも関わらず、正しい情報を公開したという意味においては、むしろ安心感があります。今後も日々の観測情報を分析することで、的確な判断が下せるのでしょう。過去の失敗をすぐに活かせる風土が生まれつつあると思いました。一方、先月ネパールで起きた大地震ですが、被害状況は日に日に拡大しており、救出活動と同時に、生存者への支援を急ぐ状況と成っています。この地震の直前には、日本の茨城県でイルカ(カズハゴンドウ)が約150頭打ち上げられ、まさに3.11直前の様相が再現され、内心では防災意識を強化している最中のことでした。被災された方々への心からの御冥福とお見舞いを申し上げます。

ネパールは政情不安の地域であり、復興への道のりは厳しいと言われています。それでもあの3.11の経験からか、略奪等は少ない様とのことです。ニュースでは、(多分)ドローンからの映像でしょうか・・・上空からの街の被害状況の映像が鮮明に映し出されていました。崩壊した街の様子や倒壊した世界遺産を見ると、そこには人々の大きな精神的ショックが発生している様に想像できます。けれども、この上空からの映像自体には、そのような部分までは映らず、ただ淡々と事実のみを映しながら(落ち着き払ったかの様に)飛行していました。よく星空を見ながら、「宇宙(空)から見たら、自分の悩み事なんて、ホントにちっぽけだよな」と思うことがあります。でも実際の現実(地上)では、あれやこれやと右往左往の日々が在ります。今の自分自身の窮状を、時に俯瞰する目で眺めてみることで、落ち着いて全体像を把握できるはずです。

今の日本の現状も、(短期で見れば)一見とても複雑で障害が多い様に見えますが、よく俯瞰して見ると、この戦後の繁栄と平和は日本の有史以来、もっとも良き時代であり、ありがたい時代であることが分かります。でも日々の日常のレベルまで視点を下げると、当然、個人個人いろいろな問題や課題と直面中で、そのような感覚は全く持てないものです。けれども、時に視点を上空へ飛ばし、鳥の目と成って全体像を俯瞰して見ると、景色は一変します。全ては繋がっていて、全ては続いていることが分かるからです。だからこそ、過去の戦争の記憶や、日本の伝統工芸や、日本人らしいDNAが、これからも大切に残して行くべきものだと理解できます。伝統の力、継続する力が、必ず次の未来の財産と成り、日本を守って行く・・・。外国人の方々が日本へ向ける視線は、まるで異次元を見るような目です。それは決して奇異なものを見る目では無く、「信じられない」という枕詞が付く、敬意を込めた驚きの声です。多分きっと、それは目に見えるものへの驚嘆ではなく、そこに至るまでの時間とその裏側に流るる精神を「見た」からだと思うのです。「観光立国」とは日本の道だと思います。都会も地方も全てが「観光」の対象に成ると思います。そこに流るる日本人の精神を見せれば、それが「観光」に成るからです。「世界の鏡」と言われる日本、日本人、そして私自身に成りたいと思います。

※コルボ指揮:バッハ「ヨハネ受難曲」

今年のゴールデンウィークは、2年振りに、クラシック音楽のお祭りである「ラ・フォル・ジュルネ・ジャパン(熱狂の日)」に友人と行って来ました。今年のお目当ては、コルボ指揮のバッハ「ヨハネ受難曲」です。以前はフォーレの「レクイエム」で大感動して、今回はいよいよバッハです。今までこの「ヨハネ受難曲」の全曲(約2時間)を聴き通したことは無かったので、少々心配でしたが、とても素晴らしい時間を体験できました。バッハの音楽には何か幾何学的(数学的)な美しさが在り、それは音楽と言うよりも、音の図形、あるいは音の彫刻の様な印象があります。それは時に、人間の感情から切り離された「自然現象」の様でもあり、冷徹な「宇宙の摂理」の様でもあります。しかしながらこの2時間に身を浸している間、「宇宙の摂理」と「人間の感情」はそもそも一体であり、宇宙全体の中に人間の魂が含まれているという優しい感覚を味わうことが出来ました。バッハの音楽もモーツァルトの音楽も、人間業を遥かに超えた世界観が在ります。今回は、その遠き世界観にほんの少し近づけた様な気がしました。もう相当の年齢の指揮者のコルボさんでしたが、演奏後には万雷の拍手を浴びて、何回も何回もステージに出て来てくれました。ここにも、異文化を理解し、素直に受け入れられる日本人のDNAがあり、とても素晴らしい時間でした。

2015.04.04

チュニジアの博物館テロ、そしてドイツの旅客機墜落事故・・・。共に日本人も犠牲に成りました。地中海を中心にして、ヨーロッパ全体からロシア、中東、北アフリカに至る地帯では、嫌な事件や事態が頻繁に発生している様な気がします。また日本人が巻き込まれることも多々あり、いよいよ他人事では無くなって来ました。このような事故や事件で亡くなられた方々への御冥福を心よりお祈りいたします。今後は日本同様、ヨーロッパでも地震や火山噴火の懸念があるとのことで、その際には(地震国、火山国である)日本ほどの防災意識が無いだけに、より大きな影響を及ぼすことに成ると予測されます。先日、日本政府が南海トラフ巨大地震に関して、発生直後に国や自治体が行う救助活動や物資輸送の計画を公表しました。発生から72時間で負傷者の生存率が大幅に低下するため、その前に、全国の警察や消防、自衛隊から最大約14万人の救助部隊を、中部から九州にかけての沿岸10県に派遣するとのことです。南海トラフ巨大地震とは、東海、東南海地震などが同時発生するマグニチュード9級の大地震で、津波などにより最悪で32万人以上の死者が出ると想定されています。このような強い防災意識を持ち、待ち構えていることによって、実際に有事が回避されることが在ると思います。日本は今後、テロや不測の事態に対する出来る限りの想定をしつつ、可能な限りの準備をしておくことで、被害を最小に食い止めることが出来ると思います。

さて、最近感じる時代の変化とは、街を歩けば、多くの人々がスマホ等で様々な写真を撮り、気楽にネットに投稿していることです。どんなこと(事実)も隠せない時代に成って来たのでしょう。けれども、一瞬の画像と短い文章だけでは、本当の正しい(深い)情報はなかなか伝わらないものです。そこにはある種の(意図的な)加工も含まれているからです。最近、ある報道番組の放送中に、司会者と解説者との間で衝突が起きましたが、今のTVという媒体の中では、お互いの中に在る(それぞれの立場の)深い真実を語ることは不可能なのでしょう。世の中には、「美味しい」「不味い」とか「良い」「悪い」等の一言では、説明し尽くせない森羅万象の世界が広がっています。時には、時間を掛けて物事を洞察したり、ゆっくりと本を読んだり、静かに人の話を聞いたり、あるいは一切の情報を遮断したりすることが必要なのかも知れません。つまり、一番大切なことは、自分自身と向き合う時間を持つことです。ネットの先に在る(おぼろげなる)他者ではなく、今ここに在る自身の心(実在)です。今の社会は、おぼろげなる他者との表層的な関係維持の為の漏電作業に(つい)追われてしまい、最も大切なる実在する自分自身の心(良心)のことを忘れてしまっています。便利にはなったけれど、心は虚ろになっている。心が空虚になっている。そのような心の隙間に(すっと)闇が入り込んでくる。日本の安全神話が崩れ始めているのは、決してシステムの老朽化ではなく、人心の荒廃に在ると思います。

だからこそ、自分自身の感性や本能、良心の声に耳を傾ける意識と習慣が大切ではないかと思います。その為の日々の暮らしの中の環境も大切です。身の回りが整理整頓されていて、掃除の行き届いている(清浄な)部屋に居ると、心は自然と自己の内面(良心)へと向かいます(これが風水の基本的な考え方です)。私がクラシック音楽を好むのは、多分、自分自身と向き合う時間を欲しているからかも知れません。クラシック音楽は、一曲一曲が、非常に「長大」です。気楽に聴くことも難しく、真剣にスピーカーに向かっていなければ、音楽を理解(把握)することができません。これは、クラシックファンの人でなければ、完全な難行苦行でしょう。それでも、それだけの時間を確保したいとする気力の源泉は、音楽を通じて、自己との対話を求めているからではないかと感じます。音楽を聴きながら、実際は、自己との自問自答を繰り返しているのだと思います。このようにして、本を読んだり、音楽を聴いたり、自然の中を歩いたりしながら、先ずは自分自身の本心と向き合うこと。その自立した自己の上に、社会との良き関係性を築いて行くこと。日本人一人ひとりが、このような素晴らしい自己の内面を大切にすれば、個人的な危機も、国家的な危機も(きっと)回避できるように成るのではないか。とにかく(あの3.11以後の追悼の日々の時に様に)一旦静かに、落ち着いて、自分自身と向き合うこと。きっとそこから、本当の感謝の心が発生して、自ずから歩み進む道が見えて来ると思います。

先程、「長大」な音楽という文字を書きながら、ドイツの作曲家、ワーグナーの「パルシファル」を思いました。ワーグナーに随分凝ったのは(確か)大学生から20代の頃で、あの暗闇の中を果てしなく続く巨大な無限旋律のうねりに魅了されていました。確かにワーグナーの音楽には、何か特別な、ある種の霊的な作用があったような感じがします。一度それに憑かれると離れられなく成る様な不思議な力です。彼の音楽に心を奪われ、全てを失ってしまったルードヴィヒ2世の堕ち行く人生を見ても、そのように感じます。その後、私のワーグナー熱も(自然と)冷めてしまい、最近はほとんどCDを手に取ることが無くなっていましたが、その中で、彼の最後の作品である「パルシファル」だけは、いつまでも心に残り、時より聴いていました。「パルシファル」は非常に宗教色の強い作品で、キリスト教的な思想を描いた祝典劇なのですが、最近の研究によると、ワーグナーは40歳代から仏教に傾倒していて、その価値観を「パルシファル」に採用していたという事実を知りました。確かに、その音楽の流れの中に、仏教的な静寂、無の世界観が在るのは事実です。まるでお経の様な声と流線的に動き続ける和音、清浄を極めた無限旋律の重なりが延々と(果てしなく)続く異界の音響空間です。怪しげな霊的世界や魔物が住んでいそうな幽界を(楽劇という形式で)描き続けて来たワーグナーが、最後の最後に、仏教的な思想とそこに在る「光の道」を見つけ、それを無限旋律の集大成としてこの世に遺したのかもしれません。私自身も、そのような面に感応して、「パルシファル」だけは、いつまでも聴き続けているのかもしれません。

ワーグナー自身が建設して、自作の楽劇のみしか演じられない(ドイツの)バイロイト祝祭劇場では、毎年夏に「バイロイト音楽祭」が開催されます。第二次世界大戦が終結し、その後に音楽祭が再開された1951年は、(超有名な)フルトヴェングラー指揮によるベートーヴェンの第9の歴史的演奏で開幕し、クナッパーツブッシュ指揮による「パルシファル」が上演されました。この時の「パルシファル」の録音(CD)が残されており、最近初めて聴くことが出来たのですが、本当に、久しぶりに心が震えた演奏でした。ワーグナーと仏教との関連を知った後だったからかもしれませんが、まさに仏教的な深遠さ、悠久さ、響き、光の道を感じたのです。録音もデッカの技術陣による素晴らしいもので、モノラルですが、今から60年以上前の録音とは思えない程、非常に美しく臨場感のある音響でした。ワーグナー指揮者として最高峰のクナッパーツブッシュが指揮した多くの「パルシファル」の中でも、最も演奏時間が長く(4時間32分)、まさに深遠なる仏教観へと誘われます。ちょうど最近、「ヴァーグナーとインドの精神世界」という本も見つけたので、これから読んでみたいと思います。

最近のTVでは(昔、流行った)心霊現象を扱う番組が(再び)増えて来ている様ですが、以前と大きく違う点は、今は「写真」ではなく、「ビデオ(動画)」に写り込むケースが多くなったということです。しかも驚くほど「鮮明に」です。もちろん本物かどうか判らない面もあると思いますが、でももし本当であれば、現代は「見える世界」と「見えない世界」とがどんどん接近して来ており、その境界線が曖昧と成って、まさに混然一体と成ってきたのではないかと思うのです。昨夜は、元野球選手の清原和博氏の特集をTVで観ましたが、とても厳しい逆境の中で、自死を思いながらも、四国八十八か所のお遍路を経て、自身の生き方を見直し、改め、感謝の心で新たなる道を歩み始めようとする姿がそこに在りました。最近は高齢者も若い人も、鬱病が増えていると言われていますが、それと同時並行して、確固たる自分自身を確立し、真の意味での「自立」を成し遂げることが最大の人生テーマに成って来たとも思います。そのような中で、日本の精神文化が再び花開く道も見えて来るのでは無いか。今、世界で起きていること、日本で起きていること、そして自分自身に起きていることの真因を捉えて、それを自らの生き方の修正へと反映させ、自立へ導いて行くこと。そのように(自己の中で)意識決定が出来れば、全ては意味のある良き出来事に反転するはずです。最近、街を歩くと多くの外国人を目にします。彼らの表情を見ると、私たち日本人にとっては当たり前の日常の景色が、彼らにとっては(まさに)奇跡であり、不思議であり、感動であることが解かります。だから自信を持って、胸を張って、生きて行こうと思うのです。それが今の日本人の「光の道」だと思います。