2015.03.26

免震ゴムのデータ改ざん事件が発生し、以前の姉歯事件同様の大きな問題と成っています。建物の構造計算上のトラブルは、住む人(利用者)の生命に関わるため、非常に厳しい状況ではないかと思います。姉歯事件の場合は、一人の(個人の)設計者に起因するものでしたが、今回の場合は信頼性の高い大手メーカーの製品で、より根の深い病巣を感じます。一人の個人も、名のある大企業も、決められた法律や法規、取り決め事を守らないと、一瞬で崩壊する時代に成ったのでしょう。逆に言うと、真面目にコツコツ、社会的ルールや規律を守り続けている人や企業に対しては、「光」が当たる時代でもあります。「愚直に生きること」が評価される社会への移行が始まるのでしょうか。そのような意味では、むしろ「大安心」の時代が始まったと観るべきなのでしょう。

さて、最近のTV番組の中で、素晴らしい日本人の姿を観ました。ある小児科専門の外科医の先生は、他の病院に見放されてしまった難病の子ども達に対して、「絶対に何か方法はある」とその可能性を探し続け、最後には極めて難しい手術を成功させていました。元来の性格である心配性のおかげで、手術を行う前までの徹底した準備を行い、「実際に手術を行う時には、既に手術は終わっている」と言います。準備、準備、準備の繰り返しで、先生のノートには、手術の手順が克明に書かれており、それを何回も何回もペンで追いかけていました。心配性とは一見マイナスの性格のように感じますが、それを準備、段取りの徹底という習慣に反転させることで、自信と挑戦のエネルギーへと転換しているのです。心配性だからこそ、常に最悪を想定し、最悪を想定するからこそ、そのための完璧な準備を行う。よって物事が成功する。心配性と挑戦性という両極二面性を持つ素晴らしい人でした。

また、もう一人は中小企業の経営者で、汚れた水を浄化することのできる特殊な粉末を開発し、発展途上国の汚れた川の水をきれいな飲料水にすることによって、社会貢献とビジネスの両立を実現している方でした。当初はお金儲け(だけ)の為にいろいろな事業を行っていたのですが、全て失敗の連続で、その後に発展途上国の小さな村の村長さんや村民の方々との出会いによって、「人の役に立つことをしたい」という考えに変わったそうです。その後、この粉末の需要が増え、発展途上国の方々にも収益が上がる仕組みを考え、世界の貧困な地域での安全な水の普及に努力されています。一時的な形で終ってしまうボランティアではなく、永続するビジネスという仕組みの中で、全ての人が(少ない負担で)喜びを得られる道を開拓しているのです。「社会貢献なんて言葉は大嫌い」などと言いながら、お金儲けを追求していた人が行き着いた場所が、真の社会貢献であったという、これも両極の思考の一体化ではないかと、とても不思議に面白く感じました。

また他の番組では、世界で最も早く日付が変わる国である(太平洋の小さな島国の)「キリバス共和国」の現状を紹介していました。ここは第二次世界大戦時に日本の統治下にあった場所で、戦後も日本からの援助が行われ、キリバス国民の日本に対する感謝の思いが、とても強く感じられました。日本の援助により完成した(島と島との間を結ぶ)「連絡路(コーズウェイ)」は、日本語の歌にも成っていて、今でも毎日ラジオから流れているそうです。キリバスの若者たちの夢は、日本語を学び、日本で漁師に成ることです。TVではその夢を果たそうとする明るく元気な若者たちの姿を追っていました。このようにして、知らないところで、日本はとても良い事をしている・・・。日本に感謝し、日本を尊敬し、日本に憧れている人々がたくさんいる・・・。その事実を知れば知る程、私たち日本人は、襟を正して、見本と成る姿を見せて行かなくては成らないと感じました。キリバスの島は、年々の海面上昇によって、いつか国土が失われてしまうそうです。そのための移住先も既に確保しているとのことでした。それでも明るく前向きに生きている人たちの姿を見ると、私たちの方も学ぶべき点があると感じました。

地球温暖化による海面上昇、迫り来る大地震、難病を治す医療、発展途上国への支援・・・これから日本(日本人)が果たせる役割はまだまだたくさん在ると思います。日本の技術、日本人の智慧と良心はまさに地球(世界)の宝です。その宝物を与えて頂いたことへの感謝の心と謙虚さを決して忘れないで、更なる大欲を持って、日本人として恥ずかしくない行動をして行かなければと思います。その先に、世界から尊敬され、感謝される「黄金の国ジパング」が見えて来ると期待して・・・。

※海面上昇に思う

上記のキリバス共和国における海面上昇の件は、決してこの地域だけの問題では無く、これからの地球全体に及ぶ重大な危機の1つではないかと思います。日本においては、大地震に対する防災意識は他国よりも高く、建築的にも(まだ完璧では無いですが)耐震性能も高く、過去の経験からの様々なシミュレーションと準備が行われています。海面上昇に対しても、3.11の津波によって大きな危機意識を持つに至りましたが、津波の場合は、あくまで一時的なもので、必ずしも被害に遭うとは限りません。けれどもこれが海面上昇と成ると、世界中の海抜の低い地域の全てが(ゆっくりとですが)水没して行くことに成ります。

もちろん今日、明日の事では無いので、慌てる必要は無いと思いますが、既にキリバス共和国の様に、別の国のある地域(土地)を購入することで、確かな準備を始めている国もあります。実際どれくらいの海抜まで海水が上昇してくるのかは分かりませんが、津波の被害を受けた東北のみならず、全国の海沿いのエリアにて、建築不可地域の設定等が必要に成って来るのではないでしょうか。突然襲ってくる地震の様な災害が(確かに)一番怖いのですが、でも本当に怖いのは、ゆっくりと、少しずつ、近づいて来る、静かなる恐怖です。知覚しているのに、まだ先のことの様に思えてしまい、実際に近づいて来た時にはもう、「時すでに遅し」という状態が多いものです。先ず認識をして、最悪を想定した上で、今から出来る事を(ゆっくりと、少しずつ)進めて行くこと。この様な準備の力と災害の力が相殺されて、無難に成ることも有るのではないかと思います。

また火山の噴火についても、これから頻発する可能性が高いと言われています。日本の場合は、昨年の御嶽山の噴火で、そのような意識が目覚めましたが、地震に比べればまだ危機意識は低いものと思われます。けれども火山噴火の影響は極めて大きく、街は焼け、火山灰に埋もれ、都市機能は停止し、噴火自体も長期化することが多い様です。日本は地震国であり、火山国であり、そして島国です。日本がこれらの自然災害に対してどのように向き合い、どのように準備をし、どのように対応して行くのかを世界が見守っていると思います。そして、その日本の姿勢が世界に対しての良き見本、良き雛形に成るはずです。建築も深く関わることですので、今後の日本の総合的な防災戦略に注目して行きたいと思います。

2015.03.11

昨日3月10日は、1945年の東京大空襲から70年の日。私自身、そのことをほんの数日前からの新聞やニュース等で認識したという事実が、この「70年」と言う年月の長さを物語っています。今日の3月11日も、70年後には、風化した過去の記憶に成ってしまうのでしょうか・・・。70年と言うと、確かに遠い昔の様に感じますが、もし私があと20年程早く生まれていたとしたら、その大空襲の日を確かに生きていたのです。20年として考え直してみると、非常に短い時間です。宇宙創成の時間軸から見たら0.1秒にも満たない誤差でしょう。そのほんの一瞬の差で、戦争や災害や恐慌等という壮絶な過去を生き抜いた人々がいる・・・。今の私たちに出来る事は、その歴史を風化させること無く、未来へ語り継ぐことしかありません。私たち人間は(個人も国家も)経験から学ぶ以外に、道は無いと思います。

東京大空襲では、一夜にして約10万人の命が奪われました。日本が戦争に巻き込まれた経緯については、きっと様々な事情があったことと思います。その評価や責任論等については、今でも多くの検証や論説が行われています。しかしながら私が思うに、その時代を生きた全ての人々は、その人自身の苦しい状況の中で、その日々をただ懸命に生きるしかなかったのだと思います。現在の平和なる日々を享受している私たちには、到底理解できない種類の恐怖の日々だったと思います。そこには只々、畏敬の念しかありません。戦争を題材にした小説や映画も多くありますが、どの立場から見ても、善と悪の狭間で苦しむ人間の姿が見えます。戦争という極限状態の中で、人間はその本質(正体)を現し、もがき、苦しみ、悲しみ、嘆きます。でも同時に、その正体の更なる奥底に光り輝く魂の姿も浮かび上がるのです。その「光」こそを、私たち後世を生きる者たちは、決して絶やさず、未来へと繋いで行きたいと思います。

けれども戦争は今も続いています。テロも地域紛争も戦争であり、日本国内で起きている様々な凄惨な事件も、ある種の(個人的)戦争の1つ1つでしょう。もっと言えば、心の中で人を恨んだり、怒ったり、批判すること自体も(既に)戦争への発火点なのかも知れません。そう思うと、この世の中で生きて、日々の生活という行為の中に、(広い意味での)戦争に巻き込まれる可能性は誰にも等しく在るように感じます。心の戦争状態を回避するには、先ずは自分自身の心の中を穏やかにすることであり、同時に相手からの(マイナスの)思いや攻撃を防御しながら、不干渉を決め込むことしか無いと思います。国の防衛という意味においても、自ら戦争を行わないという強き意志(穏やかさ)と同時に、相手からの攻撃を逃れる為の術(防衛)の二段構えが必要なのでしょう。世界が経済的に困窮して来ると、再び大きな戦争が起こる下地が生まれて来ます。その時、日本が戦争と不干渉な状態でいられる為に、今から最悪を想定して、あらゆる準備が必要なのでしょう。

東日本大震災から今日で4年ですが、なかなか思うように復興は進んでいません。福島の原発事故の影響も暗い影を落としています。戦後復興の時は、「経済成長」という巨大な波の力がありましたが、今回の震災復興の時代背景に、もはやその波の面影は無く、引き潮に足を攫われないのがやっとの状態です。それでも復興を実現させる為に「経済成長」が必須と成れば、国はあらゆる手段を駆使して、その波を(技術的に)起こそうとするでしょう。その波は戦後復興期とは違い、極めて人為的(人工的)なものに成らざるを得ず、きっと様々な障害(事態)が付随して来る様な気がします。とは言え、このまま復興ままならぬ状態を放置しておくことも出来ず、いろいろな面で苦しい判断が続くでしょう。つまり、これから始まる出来事とは、人間が人為的(人工的)な大波(経済成長)を実際に起こせるのかどうかという事であり、もし仮に起こせたとして、全ての人々がその波に乗れるのかどうか、その波は人々(生命)を傷つけないのか、その波はいつまで持つのか、その波が終わった後に世の中は落ち着く(安定する)のかどうかという難題を孕んでいます。

経済成長という魔物を人間の力だけでコントロール出来るものなのかどうかは分かりませんが、前回の戦後復興の経済成長が(地球環境へ)与えた負の影響を考えると、今回は自然災害の増加という形と成って、地球(自然界)からの反応が多発する様にも思います。今の私たちに大切なのは、良いか悪いかという評論ではなく、既に私たちは「そこ」に来ているという現状認識であり、世の中の現実を直視し、その波に乗る為の懸命な努力をしつつも、その波の有無に関わらない別次元において、精神的な心(人間性)の成長を目指す道を行くという、二段構えではないかと思います。東日本大震災以後の本当の復興とは、日本人をはじめとする人々の精神的な向上ではないかと思います。この厳しい現実を懸命に生きながら、そこに在る大いなる矛盾や不条理と戦いながらも、それでも自分自身の心を磨き、人間的な成長を目指して行くこと。これからの時代は、そのような時代ではないかと感じます。

人間的成長と言うと、とても難しく感じてしまいますが、でもそれは(多分きっと)「生きている幸せを忘れない」ということの様な気がします。70年前の大空襲、あるいは4年前の大震災で亡くなられた方々の(私たちに対する)共通の思いとは、「生きている幸せを忘れるな」だと感じるのです。「俺は今日も生きている(生かされている)」という自己認識を、日々感謝の心で持つことが出来たのなら、それに勝るものは他に無く、それこそが真の成功者ではないのかと。このような意識を持った人々が、集まる家族、集まる会社、集まる地域、集まる国、集まる世界が正に理想郷ですが、先ずはそれを願うよりも前に、自分自身の心的宇宙を「生きている幸せ」の粒子で一杯に満たすことだと思います。私たち丸二は、良き建築を造るには、(個人の)良き心的宇宙が必要であると考えています。他者に依存するのではなく、自分自身の日々の仕事や生活の中にて、我が心を懸命に磨いて行くこと。むしろそのような思いと行為こそが先で、その後に「経済成長」が付いて来るのかも知れません。いろいろな面で未知なる時代が進行中ですが、ある意味、面白い時代の様にも感じます。全ては、過去の苦難の道を乗り越え、未来へ希望を繋いでくれた先人達のお蔭です。

2015.03.09

趣味が映画とは言いながら、最近は映画館に足を運ぶ機会はそれほど多くは無く、時々スカパーやWOWOW等で録画したものを見たり、お気に入り映画のDVDを繰り替えし見たりが多いです。それでも「これは」と思う作品があれば、映画館に行き、幸いにして「良き映画」と出会えたら、その上映期間中に何度も見に行くことがあります。それでも大抵は多くて3回までですが、たまに4回以上という作品も出てきます。4回目でも「素晴らしい」とか「もう1回見たい」と感じられれば、それは自分自身にとって特別な映画なのだろうと思います。もちろん個人的な趣味嗜好なので、多くの方が共感する映画とは限りません。むしろヒットしていないものの方が多いでしょう。でも確かに、自分自身にとって特別な映画がこの世界には存在しているのです。

DVDを含めて4回以上見た映画の共通項を考えて見ると、「音と映像」に鍵があるように思いました。ストーリー性もしくはテーマ性よりも、そこに流るる感情や風景や自然音等の世界観が、私自身の意識と感応したかどうか。つまり理屈では説明が出来ない感覚的な面の方が優位に在るのです。例えば、「主人公の生き方に共感できなかったから、ダメだった」とか、「先が読めてしまったので、つまらなかった」とか、「とても考えさせられた」という感想は皆無で、むしろ「音楽」に浸る感覚に近いのかもしれません。音楽に理屈や説明は不要であり、そこに流るる音響世界の中で、なぜか涙が流れたたり、なぜかワクワクしたり、なぜか元気に成ったりするものです。

最近、ロシアのタルコフスキー監督の代表作「ノスタルジア」をブルーレイで鑑賞しました。それまでの通常DVD版よりも当然画像が鮮明で、見事な映像美でした。とはいえ、今までの古く霞んだ映像の中にも幻想性と郷愁性(ノスタルジー)が在り、共に価値があると感じました。映画「ノスタルジア」は、まさに静寂なる異次元世界の中に生息する音と映像の流れに身を委ねるしか方法は無く、一般的な意味での面白い映画では(決して)無いでしょう。そこに流るる音とは、水や空気の悲しき和音であり、虫の音や風鈴の音、あるいは夕暮れ時の草原を渡り行く風の音に、「郷愁」や「情緒」を感じられる日本人の感性に近いものが在ります。そう思うと、今の日本はなぜにこれ程まで騒々しく成ってしまったのだろうと、ふと考えさせられます。

ここ最近、外国の方々が日本の田舎や農村を訪れるように成って来たと聞きます。私たち日本人が忘れてしまった、日本の美の本質がそこにあるのかも知れません。イタリアの巨匠、ルキノ・ヴィスコンティ監督の「山猫」や「イノセント」もブルーレイで観ましたが、そこに映し出される言葉では言い尽くせない程の「退廃的な美」の世界も、日本の夕暮れ時に聞こえる虫の声には(永遠に)敵わないのかも知れません。遠いロシアに生きた映画作家の心象風景の中に(日本の黒澤映画からさえも感じられない)日本的な美の極致を見出すとは、何か不思議な感覚がします。映画「ノスタルジア」の冒頭のファーストカットを観れば、他の名作映画が束に成っても敵わない程の高次のエネルギーを感じます。そこには、母国ロシアに生きる家族への郷愁の祈りが映し出されていると思うのですが、とても一人の人間が意図的に造ったものとは思えません。何か別の高次の力が画面全体を覆い尽くしている様にも感じ、そこに畏怖の念すら感じるのです。

夏目漱石などの日本の文学作品を読んでいる際にも、そのような畏怖の念を感じることがあります。最近は、森鴎外の「青年」という地味な文学小説を読みましたが、そこにも特別な力を感じました。日本語という、世界で最も高次なる「言語の海」を最大限に駆使し、この世の森羅万象の一切合財を表現することの出来た明治の文豪達の作品には、外国文学の表現領域とは別格の世界観が内在されており、それと同時に、日本語の存在(そのもの)への畏怖の念へと結ばれている様に感じます。世界の中で、日本語を理解し得る人々の数は、決して多くは無いでしょう。真に正しく日本を理解するには、日本語を理解することが条件と思うのですが、そう成ると、日本を本当に理解できるのは、私たち日本人しか居ないのかも知れません。そのような中で、今や日本人から日本的な世界観が失われ、外国の映画や作品の中に、日本的な美意識への憧れを感じることが、時にあります。私たちは、今一度、この騒々しい日々の生活から、静寂さと美しい心を取り戻さなければ成らないと思います。

例えば、和歌や俳句の世界とは、(きっと)このような日本の美意識の全てを凝縮し、未来の日本人へ向けて送信されたある種の信号だったのではないかと感じます。国語や古文が嫌いだった自分自身にとって、それらを正しく理解する為の術は無いのですが、今に成ってみると、そこに内在する静寂さと情緒を感じることは出来ます。この遺伝子は現代の日本人の全てに受け継がれていると思います。今の厳しい世界情勢や経済情勢の中で、あるいは危機的な地球環境の中で、私たち日本人が果たす役割とは、科学と非科学の融合を実現することの様な気がします。日本とは不思議な国で、東洋的な神秘性と西洋的な優れた科学技術の両面を持ち合わせています。戦後60年の資本主義社会においては、特に西洋的な面が強化されたと思いますが、神秘性(精神性)が衰えた訳では無いと思います。東日本大震災を経由して、新たなる精神性の目覚めが始まり、優れた技術と美しい精神によって、これからの世界へ貢献できると思います。確かに部分だけを見ると、いろいろな嫌な事件や問題も起きていますが、それでも全体を観れば、日本は今でも非常に「良き国」だと思います。

この今の日本の中で、「古き良き日本」を思い出す土壌を造ることが大事だと思います。それは、決して回顧主義的な逆戻りでは無く、日本人の本質的な遺伝子(精神性)を再認識する為のものです。先日のTVでは、ある地方の過疎化した町が、人通りの全く無い商店街を、昭和初期の頃の懐かしい街並みに変えたことで、多くの観光客で賑わうように成ったと報じていました。そこには懐かしさと同時に、新しさも内在している様に感じました。「ノスタルジー」と言うと、やや後ろ向きの印象がありますが、今の日本にとっては実は大きな気づきへと繋がる道に成ると思います。映画「ノスタルジア」を観ながら、日本の美について、日本の未来について、そして映画全体を支配していた水の音について、心静かに、あれこれと考えてみました。

2015.02.07

日本人人質事件が最悪の結果と成り、とても大きなショックを感じています。キリスト教側とイスラム教側との戦いと言われていますが、日本もその枠組みの中に(遂に)巻き込まれてしまったのでしょうか。本来、日本はそのどちらでも無い訳で、出来る限り静観の立場で行きたかったと思うのですが、国際社会を取り巻く情勢が許さなかったのでしょうか。20年前(1995年)の地下鉄サリン事件の際に感じた戦慄的な恐怖が再び蘇りますが、今回の場合はそれ以上の世界的規模です。中東における(事実上の)戦争状態は止まらないのでしょう。最近の原油安についても、輸入国である日本の経済面にとってはプラス要素ですが、中東の産油国や石油メジャーにとっては大きな打撃と成り、いよいよ地球を掘削するエネルギー時代の終焉を迎えるのかも知れません。そうなると今後の中東情勢は更なる混乱と成り、けれども同時に、世界的に新たな水素エネルギー等の普及が始まることで、地球にとっては大変な朗報と成り、資源の無い日本にとっても未来へのプラス材料に成ると思います。

日々現実に起きている出来事には、厳しい側面の方が多いのですが、その中にも未来へのプラス因子が宿っていると思います。もちろん変化する過程においての混乱や混沌を避けることは出来ませんが、その中に「光り輝く姿」を観る目を持つことが出来れば、個人の未来も、国の未来も、地球の未来も、きっと「光り輝く姿」へと(一歩一歩)向かうに違いない。だからこそ、懸命に、日々の生活の中に自らの「光る輝く姿」を見つけて行く。世界で起きている事件を冷静に注視し、正しく認識しながらも、心(感情)まで奪われずに、日々の自分自身の生活と意識こそを見つめ直して行く。その個人の意識の集合体が結局、世界全体(意識)を形成して行くのであれば、一人ひとりの(心の中に)「光」を内在させることで、世界も変わって行くのかも知れない。全ては己の内面(心)の映し鏡なのだから。

さて、先日のブログでバッハのことを少し書きましたが、やはりクラシックの王道はモーツァルトとベートーヴェンです。モーツァルトの音楽は、まるで天から降って来た神の声の様であり、ベートーヴェンの音楽は、人間の生きる(苦悩から歓喜へと至る)道、まさに魂の叫びそのものです。音楽的にはモーツァルトの方が遥かに崇高であり、人間的にはベートーヴェンの方に共感を覚えます。モーツァルトは、いろいろな書物(記録)を見る限り、人間性にはかなりの問題があった様です。それにも関わらず、彼が五線譜に記した音楽の調べは、この世のものとは思えない程、美しく、清らかで、完璧でした。専門家の意見としては、その作曲の速さと量は尋常ではなく、人間が「考えて」書ける次元を遥かに超えていたとのことです。おそらくモーツァルトは(本当に)何も「考えずに」五線譜に音符を書いていたのではないか。ただ(勝手に)頭の中で鳴っている音を、音符として記録しただけではないか。もし、本当にそうだとすると、彼の音楽は(正しい意味で)彼が創作した音楽と言えるのかどうか。もしそうではないとしたら、一体「誰の」音楽なのか。

ベートーヴェンの音楽は、彼が実際に生きた人生の中の苦悩から発生した(まさしく)人間ベートーヴェンの魂の音響と言えます。人間誰しもが味わう艱難辛苦より引火した「爆発的感情」の渦は、多くの人々の魂と共鳴し、さらには(第九のように)人類全体の共有財産にまで拡大し続けました。この音響の震源地は、まさにある一人の男の魂にあったと実感できます。ところがモーツァルトの音楽の場合は、そうではなく、元々(ごく当たり前に)空気中にあった粒のような感覚がするのです。そこには特別の苦労の影も無く、物語性も無く、いつも同じ姿のままで在り、常に誰に対しても(同じ様に)微笑み、ふわふわと浮かび続けている。あまり頑張ってない様に見えるし、あまり努力もしていない。ただ、そこに「在る」のみ。例えば、モーツァルトの音楽を耳にした時、「よくあるメロディーだな」と思うのですが、よく考えて見ると「まるでモーツァルトみたいだ」と感じているのです。結局、あらゆる音楽の起源として「モーツァルトが在る」ことを認めてしまっている。宇宙創成から存在していた音楽(音の粒子)を、その後に生まれた一人の人間が作ったはずはありません。モーツァルトの音楽は、モーツァルトが生まれる以前から在ったのではないか。それでは、一体「誰の」音楽なのか。

私たちは建設会社ですので、日々、建物を造り続けています。建物を造る為には(宇宙創成から)地球上に存在している様々な素材を使わせていただき、それらを(人間が勝手に)加工して、建材として活用しています。ですので、私たち人間が建物を造っている様に見えますが、実際には、建物の原始的状態は、宇宙創成から「在った」のではないか。私たちは決して「ゼロ」から建物を生み出しているのではなく、与えられた自然界の資源を組み立てる過程の中でのみ働かせていただいている。そう思うと、音楽にしても、建物にしても、全ては既にこの世界に存在していて、(そもそも)新しいものは無いと言えるのではないか。問題は(それを)いつ誰が気づき、いつそれを取り出す(ダウンロード)のか。モーツァルトの場合は、彼が生きた時代に、彼がそれを取り出した(ダウンロードした)。そのような役割(通信回線)を担ったのでしょうか。エジソンもきっとそう。ノーベル賞を受賞した方々も、きっとそうなのでしょう。人類が幸福に生きて行く為に必要な智慧や資源は、すでにこの宇宙全体に浮遊して(用意されて)いる。人間には、その智慧(電波)を受信して、ダウンロードする力が在る。だから、現在の世界を取り巻く様々な問題や紛争や貧困の解決策も本当は(既に)「在る」のではないか。ただ、それを取り出せる人が(まだ)いない。あるいは、取り出せたとしても、今すぐ活用(導入)できない。もっともっと多くの人々が気づくことで、そのダウンロードされた新ソフト(新たな智慧)は普及拡大するのではないか。

そして私たちが「気づく」ために必要なものこそが、「信じる力」だと思います。100%信じた上で、考えて、考えて、考え抜くこと。信じる力の原点は、先ずは自分自身を信じること(=自信)。モーツァルトもベートーヴェンもエジソンも、人並み外れた自信を持っていたと思います。自分自身の中に在る「何か」を信じ切っていたと思います。それは(時に)周囲からは変人と映ったと思います。それでも構わず己を信じ続け、その強き意識が、空気中に浮遊する智慧の粒と化学反応をし、素晴らしき音楽や、素晴らしき発明に至ったのではないか。その智慧の源泉は、そもそも自分の中に在ったのではなく、実は空気中に在った。そのことを肌身で感じられた人物こそが、偉大なる謙虚さを身に付けるのではないか。これは「私の作品ではなく、頂いた作品なのだ」「頂いたアイデアなのだ」と。

この世界をより良くする為に必要なのは、一人ひとりが自分自身を信じて、自分自身の内面を成長させて行くことではないかと思います。その結果、宇宙創成から空気中に在る「何か」と結びつき、世の為、人の為に成る「何か」をダウンロードできる。自分自身の外側で起きている事象の中に「光り輝く姿」を観るとは、実は、己の中に在る「光り輝く姿」を観ていることと同意ではないか。その意識的行為の先に、空気中との通信回線へと通じる雲の合間が見えて来る。やはり、とどのつまりは、「己の内面を磨け」と言うことなのでしょう。世の中の事象の中を懸命に生きながら、(同時並行で)己の内面を磨くことで、己の中に「光輝く(何かの)姿」を観て行く。それが自分自身の人生と自分自身を取り巻く全世界をより良くする為の素晴らしき智慧のダウンロードと結びつく。だから、やはり、どのような時代でも、自分自身を信じて、心の中に「光り輝く(己の)姿」を観て行くことなのでしょう。まるで、モーツァルトの音楽の様な光を・・・。そんなことを思う日々です。

※私が好きなモーツァルト

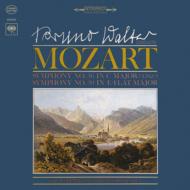

私が特に気に入っているモーツァルトの音楽は、交響曲第36番「リンツ」と第39番です。もちろん有名な40番や41番「ジュピター」も大好きですし、傑作の多いピアノ協奏曲もよく聞きます。それでも、今でも一番思い入れがあるのが、私がまだ(確か)高校生の頃に買ったブルーノ・ワルター指揮/コロンビア交響楽団のレコード(1960年:ステレオ録音)です。これが私にとっての初めてのモーツァルトでした。ワルターは古い指揮者で、一般の方にはあまり有名では無いと思いますが、フルトヴェングラーやトスカニーニと同様に、戦時中を生きた大指揮者です。幸いワルターの場合は、その最晩年にステレオ録音が残され、特にモーツァルトの交響曲の素晴らしいステレオ録音はまさに人類の至宝と言えます。その中でも、第36番「リンツ」と第39番はとても美しく、清らかで、今でも自分自身の心を温かく浄化してくれるのです。また最近では、クラリネット協奏曲もよく聴きます。レオポルト・ウラッハ(クラリネット)/アルトゥール・ロジンスキー指揮/ウィーン国立歌劇場管弦楽団の1954年のモノラル録音は名盤です。毎朝の目覚ましに、このクラリネット協奏曲の第1楽章が流れるようにしていて、とても爽快な朝を迎えています。やはり朝はモーツァルトですね。

2015.01.29

2015年が始まり、約一月が過ぎましたが、既にいろいろな出来事が発生しています。1月17日は(1995年の)阪神淡路大震災発生から丸20年の日で、あの日、日本が受けた大きなショックと悲しみを(再び)思い起こしました。高いビルや高速道路が次々と倒れ、街が火の海と化し、多くの方々が亡くなった1995年1月17日。今思うと、あの日、あの時、神戸(淡路)から何かが動き始めたのかも知れません。同年3月20日には、地下鉄サリン事件が発生し、残念ながら13人の方々が亡くなりました。その日から上九一色村への強制捜査までの間、日本は震撼の日々でした。今から20年前の1995年とは、まさにそのような恐怖と戦慄の年だったのです。それから16年後(2011年)の3月11日には、東日本大震災が発生します。このようにして繰り返される大きな悲劇を経験しながら、それでも私たち日本人は、この日々を超えて、今日も前へ向かって歩んでいます。

安倍首相の中東訪問後、イスラム国による日本人人質事件が発生し、未だに緊迫した状況が続いています。日本にとって良い形で解決することを心から祈っていたのですが、今の世界情勢はそんなに甘くは無いのでしょうか・・・。いずれにしても、これから日本がテロの標的に成ったのは事実で、この恐怖を日本人全員が肌で感じなければ成らないと思います。随分と長い間、私たちは平和で安全な日々を享受して来ました。一歩国外へ出れば、日々の生存に対する不安と恐怖が横たわる世界が確かに存在していたのに・・・。私たち日本人は、自国の本当の良さ(ありがたさ)を知らずに、日々の感謝を忘れていたのではないか。そのような自問自答が、今回の人質事件を契機として、一人ひとりの心の中で(嫌でも)起き始める様な気がします。世界の現実に遂に巻き込まれ、その恐怖の実体をこの目で見て、肌で感じて、それでも(他国に比べれば)平和なる日々の生活を与えられていることに、深く感謝したいと思います。

一方、このような大きな事件と並行して、国内でもいろいろな悲惨な事件が起きています。人それぞれの人生には様々な困難や苦労が伴いますが、世界に生きる人々から見れば、それは(多分、きっと)幸せなる悩み事の一つ一つなのかも知れません。今回のような人質事件、あるいは阪神淡路大震災や東日本大震災等の多くの人命を失う自然災害が起こる度に、(確かに一瞬ですが)私たちは(ハッと)平常心を取り戻し、(この日々への)深い感謝の祈りを思い起こしたりします。けれども、また日常の生活に戻ると、再び小さな不平不満と批判の蓄積が始まり、「この安全なる社会(国)に生きていること」への感謝の心を忘れて行く。この堂々巡りを食い止めて行かないと、また何かが起きて来るような気がします。今の自分と今の自国を信じて(もっと好きに成って)、感謝の日々を送りたいと思います。

最近は円安のおかげもあって、海外から日本に来る観光客が増えています。日本、日本人、日本の製品、日本の所作、日本の社会、日本の四季を見て、喜んだり、驚いたり、感動したり、感心したりして笑顔で帰って行くようです。日本の地方(田舎)も実は人気の様で、いろいろと智慧を絞って工夫している町や村にも多くの外国人観光客が訪れるように成って来ました。外から見れば、日本は本当に幸福な国ではないでしょうか。このように立派な国土や社会を築いたのは、私たち日本人の先祖の努力であり、その背景には、皇室や神社やお寺のような八百万の精神世界が在り、それら全てに美しき日本の四季(自然)が彩りを添えている。この他国には無い独自の規律と風情が総和して、現在の日本と言う(類稀なる)国が成立しているのではないか。日本の原点とも言える「和の力」がその求心力であるとすれば、今こそ日本は、その「和の力」でひとつに成るべきなのでしょう。月並みな言い方ですが、「チームワーク」です。日本人が本当に力を発揮するのは、皆の心がひとつに成った時。世界が最も恐れるのは、日本(日本人)が(正しい道で)ひとつに成ることです。国内においては、いろいろな意見や考えがあるのはとても良い事ですが、(これからは)それらを総和させ、お互いに力を合わせる(協力する)次元まで昇華させて行くことが大切だと感じます。「大和(ヤマト)」とは、(そもそも)そういう意味では無かったでしょうか。政治家も、評論家も、TVキャスターも、新聞記者も、大企業も、中小企業も、私たち国民みんなが、いろいろな意見の上で、協力し合って、ひとつにまとまって行くこと。そして「良き日本」を造って行くこと。そのような「チームワーク(和)」を目指したいと思います。

これは会社や組織も同様で、「正しい道の上で(チームが)ひとつに成る」ことが、圧倒的な力に成ると思います。正しき理念の下で、正しき道を歩みながら、皆の心をひとつにして行くこと。私たちも、このような王道の経営を志しながら、日本がさらなる王道の道を行くことに心から期待し、協力して行きたいと思います。

さて、話は変わりますが、年明け早々の1月3日(土)、「エレファントカシマシ」の新春ライブ2015を観に、妻と2人で日本武道館へ出かけました。クラシックのコンサートは慣れているのですが、エレカシ(のような日本人ロック!)のコンサートは初だったので、少々心配でした。けれども「行きたいものは行きたい」と勝手に2枚を購入し、(ロックもエレカシも全く知らない)妻を連れて、久しぶりの武道館へ。席が2階だったので、ステージからは遠かったのですが、自ずと爆音からも多少の距離があり、万が一の為に持参した耳栓(!)も使わずに、しかもずっと座ったままの鑑賞ができました。でもまあ、とにかく凄かった。

エレカシの好きなところを一言で言うのは難しいのですが、今日のブログの流れから言うと、彼らが「日本を大事にしている」「日本が好き」という面もあるように感じます。ロックに限らず、今の日本人の歌には横文字が多く、あるいは日本語なのに(わざと)英語っぽく歌う人が多いです。その方が確かに格好良く聞こえます。でもエレカシの場合は、(もちろん多少の横文字はありますが)基本は日本語による日本の歌(ロック)で、特に初期の頃には文語調の歌詞も多く、「若い日本人が古い日本語で日本の歌を朗朗と大声で歌う(がなる)ロック」という異質な様相を呈していたようです。その声は合唱の様なノン・ビブラート(ストレート)歌唱で、まるで唱歌の様でもあり、浪曲の様でもあり、時に演歌の様でもあります。実際に生で観た印象としては、歌舞伎の様でもありました(見得を切る!)。

全ての歌の作詞作曲を手掛け、自ら歌う(がなる)宮本さんは、森鴎外や永井荷風や夏目漱石等の明治の文豪が大好きで、あるいは浮世絵、古墳、富士山、古地図、散歩、火鉢、急須が趣味で、海外にも(好きでないので)ほとんど行かないらしい。よって、今の欧米文化に染まっている音楽シーンの中では、決して「売れる」「格好良い」「トレンド」路線にはいないことが分かります。それでもデビューから25年が過ぎ、「悲しみの果て」や「今宵の月のように」等の大ヒット曲も生まれ、今年の目標は「稼ぐ!」とのこと。何て正直で素直で気持ちの良い目標でしょう。ヒット曲を作ろうと思えば(いくらでも)作れる才能があるので、今年はきっとやるでしょう。武道館の天井には大きな日の丸の国旗が掲揚されていましたが、エレカシのステージと不思議な調和感を醸し出していました。

「稼ぐ」あるいは「ヒット」という言葉から連想するのは、(意外にも)音楽の父「バッハ」です。バッハは生涯で1000曲以上という膨大な量の音楽(一曲自体も長大)を作曲していますが、実はそのほとんどが(自分の創作意欲から生み出したのではなく)領主や伯爵等の時の有力者からの依頼による作曲でした。要は、自分が書きたい曲を書いたのではなく、依頼者(発注者)に頼まれて、依頼者が希望する曲を書き続けたのです。それは生活のためでもありました。後のベートーヴェン以降に成ると、自らの芸術表現としての作曲活動が始まりますが、バッハの時代は仕事としての職業的作曲活動だったのでしょう。バッハは多くの雇い主等からの注文(頼まれ事)に応え、その注文者が気に入る(喜ぶ)商品を提供し続けました。自分が好きでも、発注者が気に入らなければお金に成りません。つまりバッハは、相手に「ウケる=ヒットする」曲を書き、生活費を稼いでいたのです。バッハの没後、長大なる時を超えて、それらの1000個以上の職業的(生活のための)商品の1つ1つが、実はとんでもない芸術作品だったことが分かりました。

エレカシのヒット曲も、実は、CMやテレビドラマの主題歌として依頼されたものです。相手(注文者や大衆)が気に入るものを創造しようとする時に、きっと何か特別な力が宿るのでしょう。ある意味、これは「マーケティング」に通じる道です。企業はつい自分たちの思考だけで商品やサービスを開発してしまいますが、本当は顧客の期待に応えることが本線です。最近では、コンビニで薬も買えて、カラオケもできるようになったそうです。願わくば、これらの商品やサービスが(バッハのように)とんでもない「本物」であることを目指したいものです。「日本」の持つ独自の安全性と平和性の上に、未だその陰に隠れている「ポテンシャル」をもっと生かせば、まだまだ新たなマーケットは創造されていくと思います。依頼する者と依頼される者が、協力して何かを生み出すことで、無尽蔵の付加価値が生まれるでしょう。そうすれば、海外からの観光客はさらに増加し、「観光立国」と言う新たな日本の時代も始まると思います。世界で起きているテロや紛争も、その根本的な真因は経済的な困窮に在ると思います。テロや外国からの策略から自国を防衛する対策を強化しながらも、日本が良き雛形と成り、良き見本を示し、その普遍的なビジネスモデル(ソフト)を世界へ提供し、(宮澤賢治の言う)「全体幸福」の安定社会を導いて行く。そのような両面に向けての並行作業が大切なのではないかと思います。日々、いろいろな事が起きますが、やはり日本のことが好きな自分自身を発見します。この時代、日本に生きる幸せを感じます。

2015.01.01

新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。今年の元旦も、早朝に地元の氏神様へのお参りを行い、そのまま会社に来て、神棚の水を取り替えたり、年次計画書を確認したりと、年初めの自分自身の(恒例の)セットアップ作業を淡々と行っています。年末年始はよく晴れた日々でしたが、昨晩は強い風が吹き、深々と冷え込み、確か時計が0時を指す直前だったと思いますが、大きな揺れを感じました。震源は千葉とのことで、東京都心は震度2くらいだった様です。私自身は、もっと大きい地震のように思ったのですが、気のせいだったのでしょうか。けれども、あと数分で年越しという瞬間の地震です。2015年がいろいろな意味で「揺れる」年に成るのかもしれないと、あらためて気を引き締めると同時に、それでも今を生きている(生かしていただいている)ことへの深い感謝の念を抱きました。

年末年始のテレビ番組の荒廃ぶりは年々増すばかりで、日本古来の風習や文化を感じさせるものは、ほとんどありませんが、その中でも私自身が毎年密かに楽しみにしているのは、NHKの「ゆく年くる年」です。「紅白歌合戦」の終了後に始まり、各地の神社やお寺の様子を中継しつつ、年をまたぐ瞬間を只々静かに通り過ぎるのみ。でも、それが良いのです。今の若い人はカウントダウンが無いと新年の気分が味わえない様ですが、私は静寂なる時空の移動感覚だけで十分です。そもそも時間や空間とは、どこかでスパッと分かれているものではなく、静かに、穏やかに、只々連続して「在る」だけではないでしょうか。まるで川の流れの様なものです。ですので、地元の氏神様への御挨拶も、流れゆく日々のなかで、行い「続けて」行きたいと思います。その根底にある思いとは、常に「感謝」しかありません。今を生きている(生かしていただいている)ことへの深い感謝しかありません。

今、会社には私一人だけなので、好きな音楽を(小さな音量で)聞きながら、このブログを書いています。私自身が編集してi-podに入れたいくつかの曲の中から、日本の唱歌である「朧月夜」も流れています。菜の花畑や、朧月や、そして里わの火影・・・。見たことのも無いのに、日本の原風景が目に浮かぶようです。寂しいような、悲しいような。でも、嬉しいような、楽しいような。日本の風景の中には、いくつもの種類の感情と風情が映り込み、それが八百万の神や日本の四季と相まって、混然一体と成って存在しているのでしょうか。それを曖昧と言うのか、情緒と言うのか。「日本の美」とは単純な言葉では表現できない難しさがあります。けれども、なぜか大晦日の夜に、人々が地元の神社やお寺へ足を向ける情景を見るだけで、そこに確かなる理解が生まれるのです。日本は大丈夫。日本に生まれて良かったと。この美しき日本の心が永遠に続くことで、きっと世界は丸く収まって行くのだろうと。

他に流れて来た曲は、ホルストの惑星や、バッハ、ヘンデル、モーツァルト。エレカシの「夢のちまた」や「うつらうつら」。それに卒業式の定番の「大地讃頌」。雅楽の「秋庭歌一具」やシューベルトの「冬の旅」もありました。このようにジャンル的には一見メチャクチャの様ですが、自分の中では一貫性があり、特に違和感はありません。多分、内省的な音楽ばかりなのでしょう。自分自身の生まれながらの性格である「内向性」に(子ども~学生の頃)苦しんだ時期もありましたが、今ではそれを100%認めてしまい、素直な自分自身を生き抜く道を歩んでいます。最近、「内向型人間の時代-社会を変える静かな人の力」という本も買いました。まだ読み始めていませんが、時代を切り拓いた大人物の多くは、実は内向型人間だったとのことです。自分自身の人生に花を咲かせるには、結局、自分自身の中に内在する「何か」との対峙が必要なのでしょう。ならば内向型であるが故に、私はその「何か」と日々向き合っているのかも知れない。そう思うことで、この性格にも深く感謝することが出来ます。

さて、2015年は「揺れる年」に成るのでしょうか。もし、そうであればチャンスです。外圧によって固定化された物体に振動エネルギーを加えれば、その物体は本来の姿に戻ろうとするはずです。人間も社会も地球も、きっとそのようにして良き方向へ変化し始めるのでしょう。固定化に慣れてしまった人間にとっては、確かに怖いという面もありますが、あの3.11以後、私たちは既に大変化を開始しているはずです。この流れをみんなの力で、良い方向へ向けて行きましょう。私も、丸二も、お客様と地域の為に、魂を震わせて、努力を続けて行きます。今年も何卒よろしくお願いいたします。

2014.12.19

師走の総選挙が終わり、与党が解散前の勢力を維持する形での決着と成りました。今回の選挙は、当初は消費増税の先延ばしに対する審判が大義名分でしたが、その後「アベノミクス解散」と成り、実際にはこの2年間の安倍政権全体に対する評価へと変わって行きました。アベノミクスと黒田(日銀総裁)バズーカによる円安・株高誘導は一定の効果は得たと感じますが、この異次元の金融緩和による今後の影響については、未知の世界です。実施した8%への消費増税も、駆け込み需要を喚起したものの、増税後の景気回復は鈍く、やはり10%への再増税は延期と成りました。実体経済を成長させて行く為の成長戦略が未だ明確に成っていないことも不安材料です。けれども永きデフレ不況の時代から脱出する為の起爆装置(大振動)という意味において、挑戦的な2年間だったことも事実だと思います。その恩恵を大企業が享受する中、急激な円安と消費増税による厳しい経営や生活を強いられている人々も在り、その評価は二分されているはずです。資源(エネルギー)を輸入する国として円安は苦しい。一方、消費増税が先延ばしされることで、日本の財政、増税を前提としていた社会保障の施策の遅れも課題として残ります。

ところで、与党が安定多数を確保していた状況の中で、あえて(議席を減らす覚悟を持って)解散を行った本当の目的は何だったのか。消費増税の延期に対する各会派からの反対は無く、国民生活にとっても良い判断だったと思います。憶測としては、(選挙後に)政権の連立先を再編し、安倍内閣で憲法改正の道筋を付ける為ではないかとも言われていました。もしそうであれば、今回の選挙は憲法改正あるいは集団的自衛権の是非を問うという、極めて大切な選択だったはずです。けれども、そのような争点が表に出ることは無く、投票率も(残念ながら)戦後最低という結果で終りました。いずれにしても、今回の結果は、日本の未来を決定づける歴史的選挙だったに違いありません。憲法改正については、様々な考えが在ります。平和憲法を理念として維持したいという思いもありますし、その一方、国のトップ層がそこまでにして憲法改正や国防の強化を実施しなければ成らない程、世界情勢が危険な状態に在るのだろうかという恐怖心も覚えます。共に「国民の生命と生活を守る」という目的は同じです。私たち国民は、本当の事実、真実を知らないので、なかなか正しい判断は難しい。当然、国のトップ層は本当のことは言えないでしょう。全ての情報が開示されれば、その前に(悲しいかな)人間のエゴによる混乱と策略が始まってしまうからです。首相の50カ国以上の外国訪問を経て、(国民には言えない程の)何か重大な危機と直面しているという認識を得ているのでしょうか。

結局、全ての(真の)情報を知らない私たちに出来ることは、その人の「人間性」を見極める事しかないと言うことです。国民が知りえない実情の中で、何が国民の幸福なのかを心底考えた時に、それが(仮に)今の国民にとって理解しがたいことであっても、国を思うが故の判断が取ることが、国家運営者としての責任です。そのような(表側からは見えない)深いところでの本当の責任感の有無こそを、私たち国民は見抜かなければ成りません。でもそれはなかなか簡単なことではありません。人間性と言っても、人間の心、良心の世界などは、そう簡単に見えるものでは無いでしょう。政策はもちろん大切ですが、国の運営を司る方々を選ぶに当たっては、やはり、(自己の利益や命よりも)日本という類まれなる良心の国を愛する心、国家と国民を守る心、世界平和を願う心を持った人物を見つけるしかありません。そう思うと、江戸時代の武士道の精神世界を思い出します。昔の武士、侍は、自らの命を(他者のために)捧げていました。やはりそこには、何か、目に見える世界以上のものを感じられる(信じられる)研ぎ澄まされた感性があったのでは無いでしょうか。見えない世界を信じられる人間こそが、本物ではないだろうか。私自身、そのような物差しを大切にしています。そして、目には見えない世界に対する感性が最も高い国柄が日本であり、だからこそ日本人の精神性は素晴らしいと思うのです。

日本は今、景気回復のために円安とインフレを目指していますが、やはり結局、円高・デフレへと戻って行くのではないかと思います。日本と言う国の価値である「円」は、今後(相対的に)ますます高くなって行くと思うからです。確かに国の財政は危機的状況ですが、世界各国の状況(政治・経済・治安・社会保障等)と比べれば(相対的には)、それでも日本は(国柄も含めて)最高の国だと思います。円高に成れば、輸入に頼っているエネルギーコストも下がり、物価も安くなり、国民生活にとっては恩恵に成ります。今の円安インフレ方向の中では、大企業のみが潤っていますが、その恩恵を(一刻も早く)個人や中小企業へと回しつつ、内需を充実させて行く道、日本の技術を復活させて行く道、観光立国として地方を再生して行く道を開いて行きたいものです。日本が経済的に再興することで、経済面における世界への貢献が可能と成れば、次の戦争への危惧も多少は減少すると思います。米国もEUもロシアも中国も、これからの経済成長はなかなか厳しいのではないでしょうか。そうであれば、やはり可能性があるのは、日本しかないと思います。結局そのことが、他国へ「貢ぐ」結果に成ってしまったとしても、国民の生命と生活を守り、世界平和を実現する道であれば、日本の役割として正しいのではないか。それが日本の(捨て身の)武士道ではないか。

東京に居ても、遠い彼方に富士山を見ることがあります。どう考えても、あの美しき陰影は、誰かが意志を持って制作したとしか思えない完全な姿をしています。世界中探しても、どこにも無い巨大建造物のようです。そう考えると、エジプトのピラミッドも同様な印象を覚えます。先日のあるTV番組で、エジプトのピラミッドと日本の神社との不思議な共通点を特集していましたが、今や伊勢神宮とユダヤとの不思議な共通点もよく知られているところです。日本には全ての世界へと通じる道があるように思います。日本全国には、コンビニよりも多い数の神社があり、ごく普通の一般の方々が、ごく普通に氏神様へお参りに行きます。普通の生活の中に感謝と祈りが在り、普通の風景の中に冨士山(不死山)が在る。そのような国柄としての役割がきっとあるのだろう。縁あってその国土の上で日々を生きる私たちにも、何かきっと大切な役割があるに違いない。人それぞれ違うと思うけど、きっと何か・・・。ビルの谷間から富士山が見える時、いつもそんな風に思います。やはり忍耐と努力で、この日々を超えて行くしか無いのだろう。国も個人も企業も、忍耐と努力で世界に見本を示して行くしか無いのだろう。今回の選挙の結果が、国と世界をより良い方向へ導いてくれることに期待しつつ、私たちは自立して、社会に対して良き見本を示すことの出来る人造り、会社造りを懸命に続けて行きたいと思います。

2014.11.20

先々週末、会社の創立60周年記念の社員旅行で(一年遅れで)伊勢神宮をお参りして来ました。創立50周年の時も伊勢神宮へ参拝に参りましたが、今回再び伊勢の地に戻ってくることができ、心から嬉しく、感謝の思いで一杯です。伊勢神宮は、昨年は「式年遷宮」という重要な一年でしたが、今年は「おかげ年」とのことで、「おかげさま」「ありがとうございます」という感謝の念を納めるには、最適だったと思います。当日は天候も良く、外宮と内宮のそれぞれで特別参拝をさせていただき、また新たな始まりへ向けて、清らかな風を感じて来ました。やはり内宮は多くの参拝者で賑わっており、やや観光地化している印象もありましたが、先にお参りした外宮の方は(静けさの中に)幽玄な御神木の姿とキラキラとした光線を感じ、不思議な幻想性を感じました。もっとも私自身、特殊な霊感のような力は全く無い体質なので、只そのように感じただけです。10年毎に社員全員で伊勢参りに行くという丸二の周年の旅を今後も長く続けて行きたいと思います。10年間の無事に対する感謝の御礼参りのために・・・。

さて、今回の伊勢旅行では(前回と同じく)鳥羽の観光ホテルに宿泊したのですが、ちょうど満月の日の夜で、夜空にオレンジ(柿)色の月が浮かんでいました。これが何とも言えない種類の色彩で、まるで絵の具で描いたような月でした。また、帰りの新幹線の窓からは、夕暮れのシルエットに浮かぶ美しい富士山が見えました。なぜだかいつもよりとても大きく感じました。伊勢参りという特別な時間を過ごしたからかも知れませんが、目にする風景が古代の日本の原風景のように感じられ、ちょっとしたタイムスリップを経験した様な気がします。日本の本来(古来)の風景とはどのようなものだったのか。もっと美しくて、輝かしいものだったのではないか。風も水も清らかに流れ、花や草木からは芳醇な香りがしたのだろうか。そのようなことなど、全て忘れてしまったかのように、私たちはこの日々を努力と後悔と自問自答の末に、超えて行く。その悪戦苦闘の姿を、自然界は悠久の時を超えて、いつまでも支え、助け、見守ってくれているのに、人間の意識はそこに追いつかない。そしていつかは自然界が豹変する姿に驚愕することに成る。もしこの「富士(不死)の山」が火を噴けば、この町はどうなってしまうのだろうかと、目の前を猛スピードで過ぎゆく風景を見ながら、ある種の畏れを抱いたのです。

以前読んだ本に、浮世絵師の歌川広重の作品「東海道五十三次」には(日本の未来への)予言が隠されているとありました。53の宿場と出発地の江戸(日本橋)と到着地の京都(三条大橋)を合せて、合計55枚の浮世絵による連作ですが、その1枚1枚が、4年毎の先の未来を意味していて、その該当する年(前後)に日本に起きる事象を暗示した図柄や象徴が描かれていると。たとえば15番目の宿場である「蒲原宿」の絵は雪景色なのですが、この蒲原は温暖な気候のはずであり、雪は(まず)降らない地域です。それにも関わらず、広重がこの地を雪景色として描いたのには、この15番目の絵の該当年(易年)が「1857年」に当たったからで、そして(その後の)実際の1857年、江戸に大雪が降りました。広重はまだ未来であるこの年が大雪の年と予知し、15番目の「蒲原宿」を(地域性を無視して)雪景色にしたのではないだろうか。そのようにして4年毎の先の未来に起きる現象を(不可解な姿や形や表現で)一枚一枚の中に書き込めたという話です。この予言説については、単なる偶然として片づけることも可能です。ただ最近、このことを思い出したのは、実は御嶽山の噴火があったからです。この広重の予言の解釈をそのまま受け取ると、最後の55枚目の京都(三条大橋)の絵は西暦2013年に当たり、その絵に隠されている意味が「火山の噴火」でした。この本の著者は、その火山を「富士山」ではないかと見ています。今年は(1年後の)2014年ですし、噴火したのは御嶽山ですので、微妙な違いはありますが、何となく自分の中で広重の予言と符号したのも事実です。これから本当に富士山の噴火があるのかも知れません。そのような感覚で富士山を見たからでしょうか。その姿に異様な大きさと圧力を感じました。

日中関係、日韓関係、日米関係、日露関係。アベノミクスの評価。景気の先行き。為替の動向。増税の是非。社会保障の行く末。今後の日本。今後の世界。墨絵の様な大きな富士の影を見ながら、私たちは広重の描いた浮世絵以降の未来を今から歩み始めようとしています。このような大きな大転換期に、(昨年)伊勢神宮と出雲大社の遷宮が重なりました。2020年には東京オリンピックが開催されます。福島の原発事故の影響は未だ完全には収束せず、新たなエネルギーへの展望も見えてきません。このような閉塞感を打開する為のマグマが徐々に膨張して来ているのは事実ではないかと思います。そのマグマのエネルギーが良いエネルギーとして爆発するか、悪いエネルギーとして爆発するか。あるいは、小さなエネルギーとして小出しに出て来るのか。最後は、私たち日本人の意識と行動の問題で決まる様な気がします。自分自身の精神(良心)は自然界とつながっていると(私は)思いますので、この汚れた心を磨き、キレイな良心を見つけ、その声に素直に従って行くこと。良心を裏切らないこと。良心に嘘をつかないこと。世界の行く末や、日本の景気や、伝染病の今後等、とても大きくて難しくて、自分一人ではどうしようも無い事象に向き合う為に、先ずは、自分自身の胸の中に在る「良心」を見出すこと。その一人ひとりの意識改革が在れば、きっと広重の予言は外れてくれるだろう。伊勢神宮で感じた清らかな風と光が、そう諭してくれている様に感じました。

話しは変わりますが、最近好きに成った(日本のロックバンドの)「エレファントカシマシ」の宮本浩次さんが作る歌には、古き日本の「泥臭い土の匂い」がします。私の部屋のCDボックスの99.9%は、クラシック音楽で、基本的にそれ以外は(ほとんど)聞きません(昔から自分自身の好きな音楽を追求して来た結果が、たまたまクラシック音楽だったというだけですが・・・)。街を歩けば、確かにいろいろな種類の音楽が耳に入って来ます。中には「上手く」作られた音楽もあります。でも、自分自身の魂にはなかなか届きません。いずれ消えゆくものだと感じるからです。もちろん、世の全ての音楽を聴いていないので、ただ単純に出会いが無いだけかも知れません。でも、彼の歌だけは、ロック嫌いの自分自身の耳と心に迫ってくる。なぜだろうか。最近、彼らの4枚目のアルバムである「生活」(1990)を聴いて、腑に落ちました。今から24年も前、昭和のバブルの真っ只中で、一人の24歳の若者が作った暗く儚き歌。絶叫と絶命の果ての深く深く落ち行く諦観の暗闇(ドブ)の向こうに、夕陽に浮かぶ富士の山が見える。お前はなぜに引きこもる。お前はなぜに生きるのか。小さき花を見るために・・・。つまらぬときに口ずさむ、やさしい歌を知らないか。流るるドブの表をきらりと光る夕陽あり。俺はこのため生きていた。ドブの夕陽を見るために。それでも生きようか死ぬまでは。残った余生には希望を持とうか。ある秋の夜ひとりで火鉢を抱き、いまだに死ねぬ哀れなる虫の音と・・・。

絶対に売れないであろう音楽。聴き通すこと自体が息苦しい音響と(決して耳触りの良い言葉だけではない)激しい言霊の炸裂。これはロックなのか、フォークなのか、演歌なのか。あるいは唱歌なのか、童謡なのか、和歌なのか。はたまた浪曲なのか。否きっと、叫びなのだろう、怒声なのだろう。時はバブル、世の人々が浮世離れの狂乱に現をぬかしている時、人から離れ、人を嫌い、ひとり自身の「生活」だけに目を向ける男。その反抗的で厭世的で奇怪な姿勢に決して親しみを覚えることは出来ないが、彼の言う「死に至る道が生活」とは、まさにその通りだとも思う。彼の初期の歌には、日本古来の風景や文化が映り込み、日本文学の香りが漂う。東京に生まれながら「ビルを山に見立てる」男。月の夜や富士の山を愛し、火鉢に手を当て、夏目漱石や森鴎外を読む男。東京がかつて江戸であったことを思い出させるこの不思議な感覚は何だろうか。彼の眼には、この日々の喧騒も、遠い歴史の風景と重なって見えているのかも知れない。そう思うと、この東京が江戸として栄えた永き時代は、貴重な文明遺産そのものだったのだろうと思う。鎖国によって、西洋化を遅らせた静止の文明こそが、この日本を「和の国」たらしめているのかも知れない。今や世界的に和食文化が注目を浴び、多くの外国人が日本文化や四季折々の自然風景を味わうために、日本へ観光のために訪れる時代。私が好きな歴史上の人物は、(昔から)徳川家康(と宮澤賢治)と決まっているのですが、あらためて江戸時代の歴史的意義を再確認しました。

その後、(やはり)彼らは所属事務所から契約解除を言い渡され、さらなる絶望の底に落とされます。けれども、その深い悲しみと苦しみの永き日々を超え、今では「胸を張って出かけよう」「人生って素晴らしい」と多くのファンに向かって(ただ愚直に)歌い(叫び)続けています。当然ロックバンドですから、激しい曲も多く、一体彼(彼ら)が本当は何者なのか、未だ捉えきれない面もあります。けれども、古き日本の文化を愛する心の中に、きっと美しき魂の鼓動が存在し、その波動が我が心と共鳴しているのだろうと想像します。最近、彼の歌を聴いた後は、バッハの「平均律クラヴィーア曲集」(ピアノ:リヒテル)を聴きます。この清らかに流るる音の芸術もまた格別で、我が音世界の陰陽のバランスを整えてくれます。熱情と静寂の間にある、我が道を見つけ、胸を張って(ゆっくりと、そして愚直に)歩んで行く。そして、この世の素晴らしさ、人生の素晴らしさを感じ入るのです。昨夜は永き友との愉しき晩秋の一夜を過ごし、今朝は眩き朝焼けの赤き空に向かって歩いた。今の日本に生まれ、この世の幸福に気付くことの出来る自分自身に感謝すらしたい。彼の歌の中に「いい季節だ。どこへ行こう。不忍池など楽しかろう。雨になれば水が増して、さぞ水鳥もおどろくだろう(「夢のちまた」より)」とありますが、時間を作って(今度は)上野にでも行って見ようかと思う、今日この頃です。

2014.10.17

御嶽山の噴火後、2つの大型台風(18号、19号)が日本列島を横断し、自然の猛威が継続中です。これらを単なる自然現象と捉えるか、あるいは大自然からの警告と捉えるか。物事の見方は人それぞれですが、3.11を含めての大きな時代の流れと捉えれば、きっとそこには何かしらの予兆が含まれている様な気がします。日本経済の先行きについても、日本だけの世界であれば、きっと良い方向へ向かうと信じられるのですが、今は全てが複雑に関係し合っている世の中ですので、他国の苦境が日本にも大きく影響するでしょう。よって未来のことを正確に予測することなど全くもって不可能に成って来たと思います。もしそうであるとすれば、むしろ答えは簡単で、今できることを懸命にやる以外ありません。

過去の成功体験が通用せず、(その上)未来を読むことさえも出来なければ、私たち人間は、素直に今を生きるしかありません。否、本当はいかなる時代においても、「今を生きること」しかなかったのかも知れません。そのことにやっと気づきました。私たち一人ひとりが、今の生き方に応じて、それぞれの未来を手にする。だから全体として良い時代(社会)とか、悪い時代(社会)とかと言う概念は無くなって行くような気がします。そもそも、この世界には「私の人生」しか存在しない(知覚できない)のだから、「私の人生」にとって良いことは良く、悪いことは悪いという当たり前の評価しかありません。この世の中には、多数の人間が存在しているのですから、評価は未来永劫一致しないに決まっています。他人からの評価を得る為に、「私の人生」を売り渡すのではなく、「私の人生」を真っ直ぐに歩んでいく。だからこそ、今を生きる。

「私の人生」を歩むとは、「私の課題」を歩むことであり、「他者の課題」を歩む(介入する)ことではありません。人は自分自身を仕上げることに全力を傾け、自分自身を仕上げることによってのみ、(本当の意味で)他者に貢献することが出来るのではないかと思います。それは(決して)自己中心的に生きると言う意味では無く、(むしろその真逆で)みんなで自立し合うことであり、お互いがお互いの自立を応援し合うことのような気がします。他者や社会に依存する意識のままでは、この世界はいつまで経っても本当の自由、本当の幸福を実現できないと感じます。戦争や自然災害も、そのような個人の自立を促す為のシグナルの様に感じます。これほどまでに先行きが不透明な時代(=視界ゼロメートル)に成ったという現実を見れば、「今」と「私」を観ることに全神経を集中する以外に道はありません。

人生とは、「今」の連続であり、未来は永遠に届かない(北極星に向かって歩くような)ものです。ならば、「今」と「ここ」を「幸福」にすることしかありません。それが真の自立であり、その自立を実現する根元的エネルギーこそが「感謝の力」ではないかと思います。私たち丸二は、「感謝の心」をとても大事にしています。お客様や縁ある方々への感謝と共に、自然の恩恵への感謝、そして今ここで生きている(生かしていただいている)ことへの感謝。その意識が、瞬時に「今」と「ここ」を幸福にし、一人ひとりを自立へ促すと考えます。言い方を変えると、不平不満があるという時点で、自分は何かに依存していることに気が付くのです。つまり、相手(他人や社会)が「こうしてくれない」「ああしてくれない」と思う時点で、その相手に従属している(支配されている)自分自身を認めてしまっているからです。よって、「全てが自分の責任」という認識は、決して重い責任論ではなく、むしろ極めて明るく幸福感に満ちた(心、軽やかな)自立心の現れではないかと感じます。「全てが自分の責任」と思える人は、どのような時代になっても、幸福な人生を歩む成功者だと思います。

これからの時代の経営において、最も重視すべき点は、社員の人間性に在ると思います。その人間性という基礎の上に、素晴らしい智慧と技術が乗るのです。とは言え、個人の人間性は本人の課題です。会社としては、社員一人ひとりの真の自立を応援することしか出来ません。けれども、そのような応援こそが最も大切だと思います。実際には、人間の成長は日々の仕事の中で培われていくものです。ただ、人によっては、技術やノウハウ等のスキル面の成長だけで終って行くケースが多いと思います。けれども本当は、仕事ほど自分自身の人間性を成長させ、自分自身の自立を促すものはありません。その機会(チャンス)を与えることは、経営として充分可能ではないかと感じています。建設業は、建物の建設と同時に、自分自身の建設もできる素晴らしい仕事です。スキル面の成長という半分と同時に、もう半分の人間性の向上(自立)までを共に応援し合える企業文化を築いていくこと。そして、お客様と地域社会に大きく貢献して行くこと。これが私たち、丸二の道です。

2014.09.28

アベノミクスや東京オリンピック等のプラス面の陰には、消費増税や人手不足等のマイナス面が存在しています。全てはプラスとマイナスの2つの力が働いているからでしょう。これから始まる大きな時代の潮流(激変)を想像すると、プラス面とマイナス面の双方共、かつてない程の巨大な力として現れて来るような気がします。その両面双方の中に、実は大きなチャンスが(共に)眠っている様な気がします。プラス面をさらに活かすチャンスと、マイナス面を逆手に取るチャンス。時代が大きく動く時、このようにしてチャンスは「二乗」以上と成って倍増化するのかもしれません。だからこそ、これから始まる大激変は(多くの人々にとって)それぞれの人生のクライマックスを形成するのではないかと思います。

そして事業においても、人生においても、このチャンスを活かす道はただ1つの様な気がします。それは「極める」こと。自分自身が歩む道を極めること。周囲の現象に囚われず、自らの道を極めること。言い換えると、自己(=人間とは)を追求し続けること。これしか無いのではないでしょうか。今回の大激変(大震動)の目的は、ありとあらゆる社会全体に満ちた贅肉を削ぎ落とし、全ての物事や人間の本質(本性)を暴くことに在るのではないかと感じています。つまり、私たちの化けの皮が剥がされることに成るのだと。正体を曝されるのだと。それは一見、怖いことの様に思えますが、もしその本質や正体が純粋なものであったのなら、あるいは美しいものであったのなら、それは「発見」という言葉に転じます。

もっと純粋に、もっと素直に、もっと良心の声のままに、道徳心と感謝の心をもって、正しい(と信じる)道を行く。そのような道を極め続けている人や会社は、いつか発見されるに違いありません。「極める」にゴールなどは無く、永遠に届かない北極星に向かって歩むことと同じなのかもしれません。であるならば、「向かって歩く」という意識と行為こそが「極めの道」なのでしょう。そう思うことが出来れば、私たちの様なレベルの人間でも(今すぐ)その道を歩み始めることが出来ます。人生は誰かとの競争では無く、自分自身をより良くするための道程です。今の時代は大きなチャンスに満ちていると感じます。千歳一隅のチャンスが巡って来た。そこに気づくことが出来るかどうかの分水嶺だと思います。

昨日、(突然)御嶽山が噴火しました。登山中の方々や地域の方々への被害が最少で済みます様、心からお祈りしています。丸二と縁ある(岐阜県)加子母も、御嶽山から近い地域ではありますが、特に被害は無いようです。3年前の3.11を経て、日本の国土の大振動が増幅し始めていると言われ、地震のみならず火山の噴火への警鐘を鳴らし続ける識者や専門家が多数いましたが、今回このような形で(突然の)顕在化と成り、しかも日本の中央に位置し、日本三大霊山の1つと言われている御嶽山の噴火として現れ、ある種の緊張感が走ります。今のところ、水蒸気噴火と言う形であり、マグマの流出の可能性は低いとのことですが、他の火山への影響は(当然)出て来るのでしょう。

以前のブログで、霊山とは(山自体が)神聖な御神体であり、人間がむやみに足を踏み入れてはならない清浄な場であるという内容を書きましたが、御嶽山も(きっと)そのような意味があるのかも知れません。今回の噴火のレベルで納まるかどうかは、これからの私たち日本人の意識と日々の行い次第に成ると思います。日本の国土は、(まさに)龍体のように連なる「山々」という自然の御神体に支えられています。だからこそ、山の声を聞き、山の意志を理解し、素直に修正して行く努力が必要なのでしょう。これから始まる火山噴火の流れは、白山、立山等の他の大霊山へとつながり、最後には「富士山」へと向かうはずです。今回の御嶽山の周囲は木曽(裏木曽)であり、日本の檜の大産地です。裏木曽加子母の山にも(伊勢神宮のための)神宮備林(国有林)があります。風土的にも、歴史的にも、信仰的にも、日本の守り神である御嶽山の地で、今回(前兆なく)噴火が始まったことは、重く受け止めなければ成りません。

それでは一体、山の声、山の意志とは何なのでしょうか・・・。それは決して大げさな対策を講ずるという意味では無く、実は(個人個人の)極めて小さな意識や小さな行為の継続、あるいは追求ではないかと感じるのです。例えば、身の回りを掃除することとか、笑顔を大切にすること。感謝すること。道理やルールを守ること。そんなことの日々の積み重ねの様な気がします。要は、かつての日本人が最も得意としていた道徳的な意識のことです。しかしながら(欧米化された)現代の日本の中では、そのような文化は既に薄れて来ています。道理(自然の摂理)が分からない。全ての自己流の(自分にとって都合の良い)解釈で生きる。日本人が日本の本質(正体)に気づき、そこを極めて行くこと、追求して行くこと。今回の噴火を、その為のシグナルだと気づくことが出来れば、これから大いなるチャンスが巡って来ると思います。

日本が日本を極める道と、人間が人間を極める道は、(何か)同質のような気がします。けれども、(例えば)米国が米国を極める道と、人間が人間を極める道は、(何か)異質のような気がします(そこに、違和感のようなものを感じます)。この何か分からないけれど、日本という国には他国とは違う独特の精神(日本的良心)が存在しているようです。武士道、道徳心、感謝道。これら「日本的良心」を追求する生き方、経営、国家運営への転換期に来ているのは間違いないと思います。今、世の中では、いろいろなニュースや出来事が多く、あるいは日々の生活や仕事においても、ますます厳しい時代の到来を感じさせます。けれども、それらの現象を自分自身への「シグナル」と変換することが出来たのならば、一人ひとりが「日本的良心」への追求へと(自然に)向かえるような気がするのです。その向かう行為さえ始まれば(そして、続ければ)、それは既に「成功」ではないだろうか。等しくみんなに大いなるチャンスが巡って来る時代の始まりではないか。