2014.09.19

ソニーが上場以来初の無配になると発表しました。かねてからの業績の苦しさに付いては新聞紙上等で知っていましたが、今回の初の無配とは、とても大きな決断だったのではないかと思います。私自身にとってのソニーと言えば、ウォークマンであり、ベータマックスであり、CDの開発でした。それらは、常に新たな世界を切り拓く憧れの存在であり、他社はソニーの後を真似して行けば良かった。けれども時代は変わり、消費者のニーズが「ハード」から「ソフト」へと移り変わる過程の中で、ソニーも「モノ造り」から「ソフト産業」への時代の流れに(流されて)付いて行った様に思います。

先日、あるTVニュースで、既に廃れてしまったはずのVHS(磁気)テープが、最先端コンピューター装置の記憶媒体として復活を遂げていることを知りました。記憶媒体と言えば、今やディスクの時代のはずですが、本当に安全に記録を残す為には、むしろ高品質の磁気テープの方が適していることが分かり、最新の大型記憶コンピューターには、かつてのVHSテープが採用され始めて来たとのことです。このニュースにはとても驚きました。

そして、その磁気テープですが、かつては大変多くのメーカーがビデオテープやカセットテープを製造販売していたのですが、その後のCDやDVDの時代が始まると共に、製造中止を選択して来ました。ところが、その中でたった一社だけ、未だに磁気テープの開発を続けている企業があったのです。富士フィルムです。よって、最新大型記憶コンピューターの採用される磁気テープは、全て富士フィルム製です。もちろん注文殺到でしょう。富士フィルムでは、テープの時代が完全に終わっていたのに、より品質の高い磁気テープの開発に懸命に努力し続け、遂に新しい素材の開発にも成功したそうです。そこには一体どのような経営判断があったのでしょうか・・・。時代の流れをどれほど大きな視点で見ていたのでしょうか。ここに「モノ造り」への執念を感じたのです。

その番組では、他にも、(既に廃れてしまった)ポケベル技術を活用した「防災ラジオ」が、全国の自治体から注文が殺到していることも報じていました。ポケベルの電波は、現在主流の携帯電話よりも強力な為、どのような場所でも届くそうです。それは、有事の際の防災情報の装置としては、最大の利点です。このようにして、確かに時代の流れと共に、価値が薄れてしまった技術はあるのですが、その中に、きっと何かオリジナルの強みがあり、その強みを発見し、それを信じて、磨き続けている人たちがいる。その努力の結果が、ある日の突然の爆発を生むのではないでしょうか。まるで映画のようなドラマです。信じる力の素晴らしさ。巨大な時間軸でモノを見られる見識力。そして継続する意思の力と日々の努力。決して諦めないこと。他者の目や評価を気にしないこと。ソニーの無配のニュースや、旧技術の復活のニュースを見て、経営や人生についての思いを巡らしました。

ところで(話は変わりますが)、やはり人生とは映画のようなものだと、あらためて感じます。まさに自分自身が主役の映画です。100人いれば100の映画、1000人いれば1000の映画が、同時並行的に上映されているようなものです。ここで凄いと思うのは、自分自身以外の人は全て脇役として(自分の映画の為に)出演してくれている訳ですが、その脇役の人も、自身が主役の映画に(同時に)主演している最中です。つまり、自分が主役の作品で演じている行為が、(同時に)他人の映画の中での脇役の演技にも成っているという、まさに奇跡的な連動性を有しているのです。この完璧なまでの整合性を考えた時、人智を超えた摩訶不思議な世界観の存在を感じます。

もちろん、以上は私の勝手な想像に過ぎません。けれども、その様に捉えることで、ありとあらゆる出来事の意味や価値を正しく認識することができ、(同時に)不安や恐れに意味がない事も分かります。つまり、この人生が自らを成長させるための自作自演の物語であると気づくことが出来るからです。人生を生き切るとは、自作の物語の主役を演じ切ること。自分の歩む道とは、実は(既に)自分自身が脚本を書き、自分自身が監督をし、自分自身が主役を演じる映画の下書きであり、実際に日々歩み続ける行為こそが、映画の完成なのでしょう。そこに自身が求め続けていた経験の全てが在るのでしょう。

大体の映画はハラハラドキドキします。あるいは笑ったり、泣いたりします。そういう物語でないと面白くないからです。遊園地に行っても、ジェットコースターに乗ったり、お化け屋敷に入ったりして、ドキドキ感を味わいます。せっかく来たのだから、大いに体験してみようと思うはずです。人生もきっと同じで、せっかくの人生なのだから、いろいろな経験をしてみたい。だからこのような(苦しい)経験を自分自身に課してみよう。それを経験できたら(乗り越えたら)もっと成長できるはずだ。そのような脚本を自らが書いて、自らその場面を演出し、そして主役である「私」が「私」を演じる。そこに結果に対する不安や恐れは(本来)不要なはずです。だって、自分が書いた映画の中の予定通りのシーンの1つに過ぎないのだから。

私たちは、以上のような人生構造を忘れているが故に、苦しい場面が来ると(つい)そこから逃げ出そうとします。せっかく(長蛇の列を並んで)最高の遊園地に入れたのに、(怖くて)何も乗らないで帰ろうとします。でもよくよく考えて見ると、そのシーンを書いたのは自分自身なのだから、必ず(最終的には)良い結果が待っているに決まっています。自分の人生をわざと悪く書く人はいないでしょう。逆に、あえて超苦しい物語を書くチャレンジャーもいるでしょう。その苦しい経験の先に、とてつもない超感動が待っているからです。その実体験を味わいたいからこそ、苦難の物語を書いたのではないでしょうか。

でも現実に生きる私たちは、実際にはそうは思えず、そのシーンの撮影の直前に逃げ出してしまいます。でも、そこから全ての物語は狂って行く。時には、この映画(人生物語)そのものから(自らの意志で)降りてしまう人もいます。それは、数億倍という高い倍率で手に入れた映画化権を、撮影途中で放棄してしまうようなもの。自分自身の人生物語を造りたくて仕方ない人が、他にもたくさんいるのに・・・。映画化権を与えてくれた奇跡に対しての不義理に成ると思います。

生きていると、自身の映画と他人の映画を(どうしても)比べてしまいます。他人の人生の方が良く見えてしまうからです。でもそれは、その人の映画の全編を見ていない上での勝手な判断です。映画の全てを鑑賞できるのは自分自身の映画だけです。他人の映画は、自分が脇役で出演した時のシーンしか見ていません。それ以外の大半のシーンは決して分からない。だから、他人の本当のことなど永遠に分からないと思います。

それに、もし自分自身の映画の脚本を自分の意志で書いたのだとすれば、そもそも他人と比べようが無いはずです。悲劇を演じている役者さんと、喜劇を演じている役者さんを比べて、喜劇を演じている役者さんの方が幸福だという比較は全く無意味です。お互いに、今回はそのような物語に(好きで)出演しただけです。自分が演じたい役を演じただけ。孤独を克服する役をやりたいと思い、苦しい物語を演じている人と、のんびりした人生を味わいたいと思って、お金持ちを演じている人を比べる意味はありません。

むしろ、苦しい物語に身を置いている人の方が、素晴らしいチャレンジャーかもしれません。自分の意志で、あえて苦労を経験してみようとする凄い人です。だから今の自分の境遇や環境が悪いと思うならば、それは自分自身がファイティングマンであることの証明ではないか。だからこそ、人生に文句を言う必要はなく、自身が決めた環境設定を(むしろ)誇りに思っても良いのではと思います。

私が思うに、全ての人の映画にはある共通テーマが在る様に思います。それは愛と善で生きることではないかと。実際の映画も様々な分野や物語があります。戦争物や恋愛物、悲劇や喜劇、サスペンスやホームドラマ・・・。けれどもどのジャンルのどの映画も、最終的には「愛」や「善」を描いていると思います。私たちも、自分が体験したいジャンルを選択しながらも、最終的には「愛」や「善」で生きることの出来る自分自身を造る為に、映画に主演していると思います。その作品意図を早く理解して、物語が予定通り、あるいは予定以上の素晴らしい出来映えに成る様に、この日々を生きて行こう。あらゆる挫折や悲しみも、乗り超えて行こう。自分自身が書いた脚本以上の感動を味わうために・・・。

自分自身を生きること。個人も企業も自分自身(自社自身)を生き切ること。仮に生きにくい時代に成ったとしても、時は必ず移り変わり、必ず変化し続けて行く。だからいつか必ず「オレ(わたし)の時代」が来ると信じて、この日々を懸命に超えて行くこと。生きにくい時代の中で得た経験こそが、自分の映画の最大の見せ場です。だからこそ大きな感動が生まれます。個人も企業も、自分自身を信じて、自分(自社)の物語を創造して行こう。時代の流れを正しく認識しながらも、自分(自社)のオリジナルの価値を追求(求道)して行こう。そこから生まれる困難や苦労こそが、求めていた経験であるのだから。ソニーの生きる道と、富士フィルムの生きる道を見た時に、(決して比較では無く)個人も企業も1つの生命体として「生きている」のだと感じました。「流される」生き方もある。「貫く」道もある。そして私は「貫く」道を行く。世界でたった1つのオリジナルの映画、それが「オレ(わたし)の道」だから。

2014.08.22

今年の夏は(例年以上の)息苦しい程の暑さを感じます。お盆休みの間には、海や川の「水」の事故が相次ぎ、また西日本各地では猛烈な雨量を伴う台風に見舞われ、大変な被害が起きています。特に広島市北部の大規模土砂災害では、(今日現在で)死者39人、行方不明者51人まで拡大しており、救出活動も困難を要しています。土石流(「土」)には、一瞬の内に全てを飲み込んでしまう恐怖が在ります。時間的にもまだ明け方だった為、逃げる余裕は全く無かったのでしょう。日本の防災対策は地震に対しては日頃から意識が在るのですが、津波や水害への意識は今まであまり無かった様に思います。今後は、地震、津波、豪雨、水害、竜巻、火災、山崩れ、火山の噴火等の想定される全ての自然災害への防災意識が必要ではないかと思います。同時に、それらのあらゆる種類の自然災害に耐えうる住宅や街づくりも重要です。このような自然災害は、地球環境の変化に伴って現れて来ていると思われますので、今後もますます増加傾向に成るのでしょう。都会でも、猛烈な豪雨による水害の可能性が在ります。

またTVでは(毎日のように)殺人事件、紛争(戦争)、疫病(エボラ出血熱)等の嫌なニュースが流れていますが、これらも地球規模の変化と連動している様に思え、今後も増加していく可能性が在ると思います。私たち人間の生命の「土台」とも言える「大地(=地球)」が病気に成れば、当然、私たちの生活に関わる全ての土台(基本)が根底から崩れ始め、(当然)人間の精神や免疫力にも大きな影響を与えるはずです。そのような大きな時代の潮流を見ずに、ただ目先の対応のままでは、この悪い流れを改善することは出来ないのでは無いでしょうか。今、発生している全ての事象を「総和の目」で見る力こそが、求められているのではと強く感じます。

私たちは、この地球(大地)が無ければ生きては行けません。水や空気が無ければ、数分で全員死亡です。それにも関わらず、この大地や太陽や空気、つまり大自然への日々の感謝を忘れているのではないでしょうか。全てが当たり前だと思ってはいないだろうか。実は少し前に、「大地讃頌」のCDを買いました。数年前に娘の中学校(私の母校です)の卒業式にて、生徒たちが一生懸命に合唱していた「大地讃頌」を聞き、深く感動を覚えたからです。とても美しく豊かな起伏に溢れた曲想で、母なる大地への感謝を大いに歌い上げた素晴らしい音楽です。いつの頃からか、学校の行事等で歌われ始めたのですが、確か自分が子どもの頃には歌っていなかったと思います。実際にCDを買って知りましたが、この曲の正式な曲名は≪混声合唱とオーケストラのためのカンタータ「土の歌」≫の中の≪第7楽章「大地讃頌」ロ長調≫で、大木惇夫氏が作詞、佐藤眞氏が作曲したカンタータの一部でした(1962年作曲)。

佐藤眞:「土の歌」

東京混声合唱団・東京交響楽団・山田和樹(指揮)

「土の歌」全7楽章は、第1楽章「農夫と土」、第2楽章「祖国の土」、第3楽章「死の灰」、第4楽章「もぐらもち」、5楽章「天地の怒り」、第6楽章「地上の祈り」、第7楽章「大地讃頌」で、私たちが知っている「大地讃頌」は、実は、カンタータ「土の歌」の「終楽章」のことだったのです。本来はオーケストラと混声合唱の曲ですが、一般的にはピアノ伴奏版が使われています。購入したCDは、オーケストラ版のコンサートのライブ録音で、とても素晴らしいものでした。同時に、初めて「土の歌」全曲を聴くことで、この音楽本来の意味をも理解することが出来たのです。第1楽章から第5楽章に至る中では、大地の恵み、土と人間の暮らし、天災と人間の悪、そして原爆と戦争への怒りが、時に暗く、時に激しく、恐怖の音と成って表現されていました。そして第6楽章「地上の祈り」が始まり、大地への祈りと感謝、そして反戦への思いが、瞑想的な静けさと宇宙全体へと響く様な音楽美の中で、歌われるのです。そして、その静寂の後、静かに・・・「大地讃頌」が始まります。この一連の流れ、特に第6楽章「地上の祈り」から第7楽章「大地讃頌」への移行があって、この音楽全体の持つ本当の意味が解るような気がしました。

☆第六楽章「地上の祈り」

美しい 山河(やまかわ)を見て

美しい 花を見て

大地の意(こころ)を信じよう

恩寵(おんちょう)を

自然に享(う)けて感謝しよう

ああ

戦争の

狂気をば

鎮(しず)めたまえ

剣の乱れ

爆弾の恐れを

さけたまえ

天意にそむく

動乱を

おさめたまえ

ああ 戦争の

狂気をば

鎮めたまえ

地の上に花さく限り

よろこんで日ごと営み

悲しみも耐えて生きよう

ああ 栄光よ

ああ 地の上に平和あれ

☆第七楽章「大地讃頌」

母なる大地のふところに

われら人の子の喜びはある

大地を愛せよ

大地に生きる人の子ら

その立つ土に感謝せよ

平和な大地を

静かな大地を

大地をほめよ たたえよ土を

恩寵(おんちょう)のゆたかな大地

われら人の子の

大地をほめよ

たたえよ 土を

母なる大地を

たたえよ ほめよ

たたえよ 土を

母なる大地を ああ

たたえよ大地を ああ

第7楽章「大地讃頌」は、まさに大地への限りない讃歌です。学校の卒業式に「なぜ、大地の歌なのだろう・・・」という疑問があったのですが、実は「大地」とは、「この世」であり、「今」であり、「ここ」であり、「現実」であり、「自身の存在理由」の比喩であることに気がつきます。それら全てが、大自然から与えられた「恩恵」であることにも気づきます。人を傷つけてしまったり、自分をも傷つけてしまう子ども達の多い時代だからこそ、大地の恵みによって生かされている自分自身に気づき、その与えられた「生命」を大切にする心を持とう。そして「今」と「ここ」を大切にして、これからの日々を超えて行こう。そのような願いが込められている様な気がしたのです。このことに人間が気づかない限り、地球は私たちに警告を発し続けるのでしょう。それでも気づかなければ、自然界は遂に人間を(大地から)排除してしまうかもしれない。実は、この第7楽章「大地讃頌」の後に「第8楽章」の構想もあったそうで、それは「人間を排除した地球に平和が訪れる」という内容だったそうです。けれども作者は、地球がそうは成らない様にとの希望を持って、第7楽章「大地讃頌」を終曲にしたそうです。

私たちは、今や重大な「分水嶺」に立っていると思います。第7楽章の「大地讃頌」の意識を持って、大地を愛し、大地に感謝し、自然界の恵みに感謝できる様に成らない限り、自然の猛威は終わらないのかも知れません。大自然のエレメントの1つである「水素」が、次代のエネルギーと医療の「本命」と成る産業革命以来の大革命が、これから起きようとしていますが、もしこれが実現すれば、私たちの生活や経済は大転換し、世界平和と長寿命をも可能にすると言われています。けれども、それを実現するには、先ずは、私たち人類の「人心改革」が大前提でしょう。この大地を愛し、大自然からの恵みと与えられた(自分自身の)生命への感謝を持つことが、今こそ問われているのでないかと思います。「土」も「水」も、人間の生命にとって極めて大切な恵みですが、時には人間の生命を奪う怖さも持ち合わせています。大自然への畏敬の念を持って、大地(いま、ここ)への感謝を・・・。そのような思いを強く持った、今年の夏です。

2014.07.29

佐世保でまた悲惨な事件が起きてしまいました。ニュース報道の中に「再び」という言葉を聞いたのですが、10年程前の小学校で起きたあの事件も、佐世保だったのですね・・・。地元の方々にとっては、本当に様々な思いがあると思います。このような「心の教育」という課題に向き合いながらも、なかなか思うように成らない現状は、(当然)ひとつの地域だけで解決できる問題では無く、まさに地球上の全ての人類に対する共通のテーマではないかと感じます。最近のニュースで見聞きするように、中東では(相変わらず)大人同士の殺し合いが続いています。現代社会では、子ども達だけでなく、大人達にとっても「心の病」が暗く影を落としているかの様です。その闇を明るく照らす術を、私たち人間は忘れてしまったのでしょうか・・・。

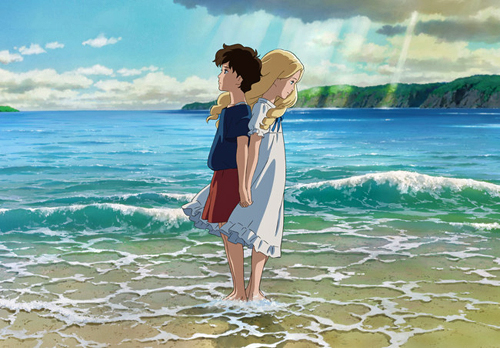

先日、公開中のジブリの新作「思い出のマーニー」を観ました。とても素晴らしかった。ジブリ作品では、昨年の「かぐや姫の物語」で大変な衝撃を受けたのですが、今回はまた別の意味で、深い感動(感慨)を覚えました。多分、観る人によっては、あまり起伏の無いストーリーで「どこが良いの?」という感想が出て来るかもしれません。商業映画として「良い出来か?」と聞かれれば、「ちょっと下手かな」とも。やはり宮崎アニメと比較されれば(総合的には)そのような評価に成る様な気がします。けれども、この映画にはそれを超えるだけの「何か特別な力」を感じたのです。もちろん原作(物語)の力があったとは思いますが、そこに一般的な映画とは(あえて)別の道を行こうとするオリジナルの感性(方向性)が見えたのです。私は、人と違う道を行く人が好きなので。

その「何か特別な力」とは何か。それは「映画を映画として観て、感動したり泣いたりする」という一般的な映画鑑賞の領域を超えた「外側」に、何かもう1つの世界観の存在を感じたのです。私はそれを、ある種の「治癒行為」と呼びたいのです。映画の物語自体が、主人公の(時空を超えた)内面への旅であり、自分自身の心の治癒へと向かって行くのですが、同時に(観ている)私たち自身の内的な治癒をも起こしているかのような感覚に陥ったのです。これは錯覚だったのでしょうか・・・。それを確かめる為に、また観てみたいと思う程です。この物語は、北海道の湿地にある古いお屋敷が舞台ですが、やはり「家」という存在(場)は、人間の心、内面、精神の成長に大きな影響を及ぼしていることが分かります。良き思い出も、嫌な思い出も、「場」に宿ります。今回の佐世保の事件では、加害者である高校一年生の少女は(親とは別に)マンションで一人暮らしをしていたそうです。そこが事件の現場にも成りました。彼女にとって、その部屋(場)は、一体どのような「心象風景」だったのでしょうか・・・。

「心の治癒」とは、もしかしたら今の全ての人々にとって大切なことなのかも知れません。自分でも知らない内に、(勝手に)自分自身を傷つけているのかもしれません。今回の佐世保の事件は、極めて特殊な例かも知れませんが、私たちも、自分自身の内面に在る「心象風景」を意識して見ることが大切でしょう。それが喜びで満たされているのか、あるいは孤独の叫び声を上げているのか。「思い出のマーニー」は、映画としての評価は分かれると思いますが、自分自身の心の奥底に眠っている「心象風景」を思い出す為に、観てみるのも面白いかと思います。もしそこで「何か」を感じ、「何か」を思い出したら、きっと「外側」と「内側」とがつながり、「無色の世界」が「カラーの世界」に一変するかも知れません。「心の教育」「心の治癒」とは、(結局のところ)一人ひとりが「自力」で、自分自身の内面へ向かって旅に出る以外、道は無いのでしょう。そこで、自分自身の良心の声を聞く以外・・・。そして(自分自身の)小さな光が、(みんなの光と)束と成って、この世界の深い暗闇を明るく照らし始めるのでしょう。今、そのことを思い出しました。

ところで、(どうでも良いことですが)私のジブリ作品のベスト3です。

第1位 かぐや姫の物語

第2位 思い出のマーニー

第3位 千と千尋の神隠し

「思い出のマーニー」が第2位とは自分でも意外です。それにしても、映画の中の「空」と「水面」と「月」の映像がとても美しく、素晴らしかった。まさに心の心象風景でした。この映画の究極のメッセージは、「人を許し、自分自身を愛すること」。美しい空の色彩が、その全てを物語っていた様に思います。

2014.07.24

再びマレーシア航空機の事故(事件)が起き、多くの命が犠牲に成りました。真相は不明ですが、これが大きな国際的な問題等(戦争)に発展しない様に心から祈ります。国内では多くの誘拐事件や殺人事件が発生しており、幸い岡山の事件は無事保護と成りましたが、このような普通の生活の中にこそ紙一重の危険が潜んでいることを自覚しなければ成らない時代なのでしょう。そうは言っても、怯えながら生活をする必要性も無く、それでも(諸外国よりも)安心で安全な日本に生まれたことに感謝して、自ら(何かに巻き込まれる様な)種を撒かず、この日々を懸命に生き抜いて行くことしか無いのでしょう。私たちは、どうしても世の中(外側)で起きている事象に心を奪われ、あるいは恐れ、自分自身への過度な(精神的な)負担や圧力を強いるものですが、何があっても、自分自身の心(内側)を大切にして行くことも同時に大切なことかもしれません。

先日、NHKの番組で「人手不足」を特集しており、現在、最も人手が足らない職種として「型枠大工」が紹介されていました。これは建設業者として既に実感していることです。型枠大工さんの仕事は本当に重労働ですので、長引く不況に加えて、リーマンショック以後の深刻な建設業界の低迷によって、職人たちが離れて行ったのでしょう。結局その後、景気が(ほんの少し)回復基調と成っただけで、急激な人手不足に陥りました(この2年がピークだったと思います)。最近はやっと受給バランスが取れて来たところですが、(過去の経験からすると)この景気回復がまた一段落すると、あるいは(各ゼネコンの)労務的リスク回避の為のリストラ(企業収縮)策等によって、再び「人余り」へと転じる可能性が無いとも言えません。いずれにしても、そのような流れを繰り返す過程の中でも、建設業に多くの(次代を担う)若者たちが入ってくる環境を、私たちは造って行かなければ成りません。

建設業は、(このようにして)それぞれの時代における経済面の影響を過分に受けてしまう傾向がありますが、(同時に)人間が生きて行く為に必要不可欠な産業=「衣(医)食住」の重要な一角を担っており、(この世界に人類が存在する以上)決して無くならない職業であることも事実です。どのような時代に成っても、国や地域は建設業を存続させなければ成らない。そういう意味では、外部環境の変化に無関係に、社会全体が守るべき存在でしょう。しかしながら、ここ数十年来のデジタル化時代の大波の中で、そのような本質的な認識が失われてしまった・・・。これこそが「人手不足」の真の原因だったと思います。いかなる時代になろうとも、守って行くべきものとは何か。そのような長期的視点、あるいは理念こそが大切です。まして、地球環境の激変(自然災害)の時代が始まる中で、日本の優れた建設産業の技術や人的資産が枯渇してしまっては、国家の存亡にすら関わります。かつてマスコミによって「3K」というレッテルを貼られ、それによって「若者離れ」が起きてしまったことが、(今思うと)最大のミスだったと思います。時代を超えて生き続けるアナログ的な産業(建設業、農業、林業、介護・・・)を大切にする時代がやっと始まりました。

ところで最近のニュースを見ると、これから日本中で多くの過疎の町や村が消滅すると報道しています。確かに、人が住まなく成れば、町や村は消滅するでしょう。便利と効率だけを求めた結果の当然の帰結です。結局、すべてはバランスではないでしょうか。便利と効率も大事ですが、それだけは割り切れない面も同時に大切です。陰と陽のバランス感覚。あらゆる物事には(昼と夜のような)二面性が在り、例えば人間の意識も顕在意識と潜在意識の両面があります。お互いを否定し合うのではなく、反対の性質のものをミックスして、新しい価値を生み出すこと。これが自然の摂理であり、道理ではないでしょうか。都会と田舎、デジタル産業とアナログ産業、外側と内側、肉体と精神。みんな2つで1つ。このような両面をバランス良く成長させて行く為には、やはり先ずは、自らの内側(心)を確かなもの(安心、安定)にすることだと思います。けれども、それが一番難しいですね。様々な事柄を経験できる今の時代は、自身の内側を鍛えるにはモッテコイの環境なのかもしれません。

※映画「エレニの帰郷」

「旅芸人の記録」「霧の中の風景」「永遠と一日」「エレニの旅」等で有名なギリシャの映画監督、テオ・アンゲロプロスの遺作「エレニの帰郷」をDVDで観ました。とても美しく、素晴らしい映画でした。主人公(映画監督)の母、エレニの半世紀に及ぶ物語。若きエレニはソ連当局に捕えられ、シベリアへ抑留された後、主人公である息子(主人公)と再会する。エレニ、エレニの夫、シベリア抑留時代にエレニを支えたイスラエルの男性、主人公、そして主人公の娘が織りなす人間模様の中で、エレニは安らかな死を迎える。ストーリーを追うとこのような説明しか出来ないのですが、実は言葉だけでは全く映画の本質に迫れないのです。アンゲロプロス監督の独特の超長回しと、(その間に)時空を超えて行く映像美の中で、現実と幻想のどちらかの見分けの付かない不思議な感覚を味わいながら、ある一人の人間の一生とその精神世界(内側)を追体験していく物語。今回は雪のシーンが多かったのですが、それがまたとても美しかった。一般的な映画とは一線を画しているので、好みは分かれると思いますが、私にとっては大切な一本の映画に成りました。交通事故で亡くなってしまったアンゲロプロス監督は、その時次回作を撮影中でした。本当の最後の作品を観たかったです。

2014.07.05

今朝のワールドカップ「ブラジル対コロンビア戦」で、ブラジルのネイマール選手が相手選手の膝蹴りで(腰を)骨折したそうです。結果はブラジルの勝利でしたが、ネイマール選手の本大会の残り試合への出場が絶望的と成り、ブラジルにとっても、サッカーファンにとっても、なんとも悔やまれる事態に成りました。サッカーであれ、何であれ、これからの新しい時代を切り拓いて行くのには、その分野での若きスターの存在が必要不可欠です。まさにネイマール選手は、世界のサッカー界の若きスターでしょう。今後の選手生活に影響のない怪我であって欲しいと思います。ブラジルは、かつて多くの日本人が夢を賭けて向かった地。日本とは地球の反対側という位置関係にありますが、直線距離(思いの距離)にしたら(むしろ)近い国かもしれません。共に次代を担う若き世代を育てて、この地球運動の左右のバランスを保って行きたいものですね。

このようにして、どのような国でも、どのような分野でも、常に若き世代の勢いが誕生するものですが、なかなか実際の現実社会では、新しき者の中に希望の光を見出すことよりも、過去の栄光に縋りながら、時代の変化を極度に恐れ、既得権益を守る意識を優先させることの方が多いように感じます。年齢と言う物差しにおいては、確かに(一生)年長者を超えることは不可能ですが、人間の「中身」という視座を持つことが出来れば、若者にも同様のチャンスが与えられるべきでしょう。幸いスポーツの世界では、「勝負」という客観的な評価基軸が存在するため、若手の台頭への道がオープンに拓かれています。これは素晴らしい事だと思います。

そこには、「競争社会」という一面が表現されていますが、(同時に)この世界を形造っている「ありとあらゆる(森羅万象の)」領域において、優秀な人材に光を与え、評価すると言う意味においては、「みんな」が(何かしらの領域で、既に)光り輝く「勝利者」であると言えます。要は、受験や出世や試合や運動会(という、ごく一部の領域)で一番に成った人だけが「勝利者」ではなく、既にみんなが(何かしらの競争に勝っている)オンリーワンの存在であると云う事。ただ、自分が一番の試合(競技)が、全くメジャーでは「無い」だけのことだと思います。だから競争とは、(突き詰めれば)結局「共生」であり、全員の存在価値の「実現」だと思います。

ただ、この「全員がオンリーワン」を勘違いして、自身を成長させる努力をしないことは、また別の問題と思います。「オンリーワン」とは、あくまで(天から与えられた)「素地」としての備えであり、それを現実生活の中で、発露させ、活用し、さらに磨き続けることが生きる上で最も大切なことだと思います。良く言う「競争ではなく共生」とは、確かに真理と思いますが、それは、「人との競争を主題に置くのではなく、それをある種の副旋律(あるいはベンチマーク)として活用し、自身のオンリーワンの発見と開発と成長に生かし、さらに磨きを掛け、社会の為に役立てること」ではないでしょうか。ネイマール選手は、まさにそのようにして、若くして「個」として確立しています。みんなが(それぞれの領域で)自身のオンリーワンを磨き続け、一番の「個」として存在することで、その「総和」が良き社会を形造る。誰ひとりとして、「オンリーワン」を持っていない人はいないでしょう。持っているが故に、生きている(生かされている)。人類全員、絶対的に(誰にも)負けない何かが在る。それがたまたま、誰にでも評価できる領域(試合)になっていないだけ。ただそれだけのこと。

この世界では、ネイマール選手という超有名なオンリーワンも存在すれば、一方、地球のどこかで目立たずに生きるオンリーワンもいます(ほとんどの人がそうでしょう)。そこに宇宙的な意味での「差」は存在しないと思います。もし違いがあるとしたら、自身の「オンリーワン」の素地に気づき、そのことに(心から)感謝し、それを磨く努力をしているかどうかです。だから私たちが「生きる」とは、(他者に負けない)自分にしかできない何かを発見し、それを育てていくこと。仮に誰にも気づかれず、全く評価されなくても、お天道様は知っている。そう信じて生きて行くこと。そのようにして、この日々を超えて行くこと。そのような人々が光り輝く「場」こそが、本来の地球の在り様だと思います。その「光」を独り占めにして、他者に与えることを恐れることが、格差、差別、戦争に結び付いているに違いありません。子どもたちの未来や、若い人達の希望にこそ光を当てて、彼らの経験不足の面をサポートしながら、みんなが光輝く世界を作って行く。それこそが、今の大人たちの役割なのかもしれません。

さて、ワールドカップの日本代表についてですが、FIFAの世界ランキングで46位の日本が、それより(相当)上位の3チームに勝つことができなかったのは、確かに実力の通りであり、最も可能性の高かった結果だったと思います。サッカー素人の私としては、日頃のマスコミの報道だけの情報によって、日本と同グループの他国3チームの実力は同格か僅差程度なのだろうと、勝手な思い込みをしていましたが、今に成って各国のランキングを認識し、(今さらながらに)そもそもが確率の低い厳しい戦いだったことを理解しました。そういう意味では、(むしろ)よく健闘した方なのかもしれません。ただ、どんなに実力の差があっても、それ以上の力を発揮することも可能なのが勝負の世界です。日本のサッカーファンは、(まさに)「そこ」への大きな期待を掛けていたのでしょう。日本にとっての「そこ」とは、やはり「和の力」ではなかったでしょうか。チームワーク、あるいは勝利へ向けて「みんなの心」が1つに一致団結すること。「個」では負けても「和」では勝つ。その可能性は絶対に在ると。今回の3試合を経て、私たちが感じた何とも言えない喪失感とは、むしろ勝敗よりも、日本独自のオンリーワンの「和の力」が封じ込められたことだったような気がします。

3試合を通しての日本代表チームの姿は、確かに何かチグハグな感じで、本当に全員が勝利を望んでいたのかと思う程のカオス(混沌)状態だったように見えました。日本のマスコミ報道も、「互角に戦える」「勝てる可能性が高い」という印象を国民に煽りすぎたのでは無いでしょうか。確かに希望的観測も大事ですし、楽観的なのはとても良いことなのですが、決して現実を見失ってはならない。むしろ、ランキング上位の相手チームの方が、実力が上にも関わらず、下位の日本相手に謙虚な姿勢で、緊張感と危機感を持って、懸命に戦っていたのではないでしょうか。日本代表としては、本来なら負ける相手だけれども、その中にでも、どこかに勝機は在るはずだ。そういう厳しい現実(事実)を正直に直視した上で、それでも勝つ確率を1%でも高めて行く努力をしていたのだろうか。要は圧倒的な「弱者」として、なりふり構わない程の懸命さを持って、本当に「勝ちたい!」と熱狂する選手だけを集めたチームだったのかどうか。「大丈夫、勝てる」という事実誤認の空気(ムード)の塗り重ねが、日本代表チームを取り巻くすべての環境をミスリードしてしまったような気がします。

日本は目を覚まさなければ成らないと思います。サッカーは負けても次の大会がありますが、国家運営や個人の人生では、そうは行きません。私たちは今、本当の現実を直視しているのだろうか。本当に事実と真実を認識できているのだろうか。あらゆる危機を想定できているのだろうか。そのための計画と準備を行っているのだろうか。その上で、そうはならないように努力をしつつ、明るく感謝して生きているのだろうか。ワールドカップで他国の試合等を見ていると、生活が苦しい国の選手たちの方が、とても明るくニコニコしていました。何があっても驚かない程の厳しい現実を生き抜きながら、あるいは覚悟をしながら、懸命に闘い、けれども同時に幸福な心で生きている・・・。

日本は平和すぎたのでしょうか。勘違いし過ぎたのでしょうか。このままでは負けてしまう。今回のワールドカップを見ていて、そういう危機感が募りました。だから今こそ目を覚まし、幻想を捨て、現実を直視する。その上で、(楽観的に)何が在っても明るくニコニコ、感謝の心で生きる。そういう方向転換の為に、今回の敗戦は大きなシグナルと成ったと思います。かつて蒙古襲来の時に神風が吹いたように、日本は純粋な心で1つにまとまると、実力以上の「風」が味方する国だと思います。今の日本人にとっての純粋な心とは、まさに「感謝の心」ではないでしょうか。世界で一番恵まれているのに、現実から目を背け、日々の小さな出来事に心を奪われ、暗い顔をして、夢と希望を失っている日本人。今こそ、日本独自の強み、「オンリーワン」を思い出し、感謝して、それに磨きを掛けて行こう。「和の国」への回帰を、今こそ。

2014.06.23

梅雨に入り、大雨と蒸し暑さの季節に成りました。今年の夏は冷夏らしいとのお話をお聞きしましたが、日本固有の四季のリズムに乱れが生じて来ているのは確かに事実だと思います。先日は関東でも竜巻が起きました。この自然界は常に移ろい変化していくものですから、私たち人間も、その変化の本流に気づいて、生き方や考え方をより良く進化向上させていかなければ成らないのでしょう。本当に地球全体で物事を考えて行かないと、間に合わない状況に来ていると感じます。

今、サッカーのワールドカップがブラジルで開催されており、日本代表は2戦を終えた段階で(残念ながら)良い結果を出せていない状況です。普段はサッカーに全く興味の無い私でも、この時ばかりはTVやニュースを見て、日本を応援します。今回の日本代表の苦戦については、いろいろな方々の評論や評価がありますが、やはり勝利(=結果)というゴールを目指して、みんなで全力を出し切る姿勢や意識の中に、一点の曇り(影)も在っては成らぬという物事の道理を、俯瞰的に感じ入ることが出来ます。

「ゴールを決める」という共通の目標に向かって、チーム全員の意識が一体と成って、清浄な心の総和の状態に在る時、そのチームは実力以上の力を生み出すのでしょう。諸外国のチームの試合を見ていると、(そこには)なりふり構わない程の強烈な目的志向を感じます。もちろん、その結果としての勝利もあれば敗戦もあります。ただ、その敗戦には悔いや悲壮感は感じません。今回の日本代表の戦いが(もし)このまま終わってしまうと、きっと何か悔いや不自然さが残りそうな気がします。目的志向ではなく、手段志向になってはいないか。本当に全員の心(意識)がひとつに成っているのか。これは、私たち自身の仕事や人生に対する共通の問いでもあります。

私たち日本人は、(要するに)余りにも満たされている世界に生きています。ほとんどの国民が毎日水が飲め、ご飯が食べられて、寝る場所があります。いつ銃弾が飛んでくるかという不安もありません。世界中には、それすらも約束されていない国々がたくさん在るのに・・・。今回の開催地であるブラジルも非常に治安が悪いそうです。それでも国家の威信のために、無理を承知で、ワールドカップを実現させてしまった力があります。なりふり構ってなんかいられない。そういう背水の陣の強さがあるのでしょう。

かつてブラジルで本場のサッカーを学び、日本のサッカー界に大きく貢献した三浦カズ選手は、残念ながらワールドカップへの出場という夢を(事実上)叶えることが出来ませんでした。私は、カズ選手の実力や人柄については全く無知ですが、ただ、何か(他国の選手が持っている様な)強烈なスピリットを感じます。サッカーに奉仕するという命がけの姿勢。未だに選手として、ストイックに全力を出し続ける男。なぜ彼がワールドカップに出場できなかったのか、本当の真実は分かりません。けれども、彼のスピリッツこそが、今の日本代表に必要なもののような気がします。結果はお天道様が出してくれるのだから、自分たちは(結果を恐れずに)ただ最善を尽くすのみ。そういう境地こそが、きっと第3戦に奇跡を生み出すのでしょう。本当に「全員」がその境地に成れば、奇跡は起こる。

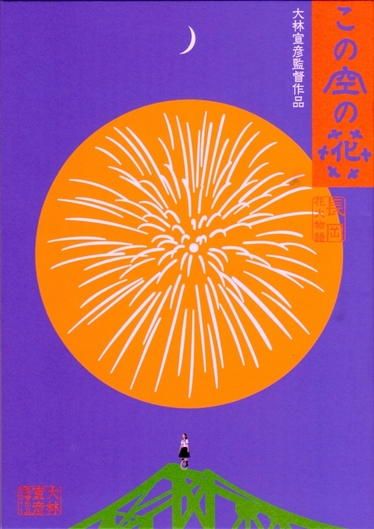

さて先日、大林宣彦監督の最新作「野のなななのか」を観ました。2年前の「この空の花~長岡花火物語」の衝撃を受け、次回作に対する期待値は(コアな映画ファンの間でも)大変なものに成っていましたが、その中での「野のなななのか」の公開です。この映画は、北海道の芦別を舞台にした「古里映画」という装いをしていますが、実際は、極めて異質で特異な作品で、人間の「生き死に」と「輪廻転生」を描いた新たな表現芸術でした。実は(正直言って)「この空の花」で受けた衝撃感、圧倒感、爆発感は皆無だったので、そのような意味では裏切られた感がありました。けれども同時に、「この空の花」とは真反対へ向おうとする極めて異質で特異な世界観がそこに在ることに気づきました。「この空の花」を陽とするならば、「野のなななのか」は陰の世界。私は多くの人に「この空の花」を見るように勧めましたが、「野のなななのか」ではそうはいかない。人には勧められない(苦すぎる)。でも自分だけはクセになる。そのような摩訶不思議な映画でした。

タイトルにある「なななのか」とは四十九日のことです(7×7=49日)。一人の老人の死を通じて、生者と死者が共に生きながら(輪廻転生の中で)命を繋いでいく。その物語は、決して重苦しくなく、悲壮感もなく、けれども(ある種の)異常な表現方法によって、芦別の美しい自然と混然一体と成ったワンダーランドと化して浮かび上がります。その背景には、(前作同様に)戦争、震災、原発という悲惨な現実が同居しつつ、中原中也の詩と「野の楽師」による死と生の匂いが全編に漂い続けるのです。

大林監督は、前作「この空の花」と「野のなななのか」を「シネマ・ゲルニカ」と表現しています。「ゲルニカ」とは、画家ピカソがスペインのゲルニカの里の戦渦の様を描いた作品ですが、その凄まじいばかりの様相を直接的に描くのではなく、あえて抽象的な表現に昇華させた傑作です。目を背けたいものをそのまま描いては、人は実際に目を背け、記憶の彼方へと消え去ってしまう。よって、この現実を未来永劫、人類の記憶に残す為には、まったく違う姿・形(虚像)として描き、けれども見る人の心の中に真実(本質)の記憶を刻み込むしか方法はない。まさにピカソの絵は、そのような役割を果たし、同時に2つの大林作品、「この空の花」と「野のなななのか」も、美しき「作り物」としての「虚像体験」という姿・形を取りつつ、後世(=子どもたちの未来)へ向けて、戦争や震災の悲惨さ(本質)の記憶を遺そうとする挑戦なのです。

この映画は(実は)自主映画であり、自主配給・自主上映によって運営されています。よって、公開する映画館も極めて少なく、しかも独立系の小さなシアターしかありません。けれども東京では、今回も(「この空の花」と同様に)「有楽町スバル座」という(古き良き)由緒あるロードショー館にて公開されました。これはスバル座の支配人と大林監督の個人的な友情関係があってのことらしいです。そのようにして、大手メジャー映画とは全く違う苦難の道を歩みながらも、(確かに)多くの人々への大きな影響を与え続けている創造活動というものに、私は大きな共感を覚えるのです。サッカーも映画製作も経営も、共に思いを共有し、ゴールへ向かって突き進む過程に中で、何か特別な力が与えられるのでしょう。だからこそ、最後まで諦めず、今できる事への全力投球しかありません。その為にも、心を1つにすること。それが全ての創造の原点だと思います。

2014.05.28

5月はゴールデンウィークがあった為か、営業日数が少ない分、とても忙しい感覚がありました。国民としては、休日が多いことは(当然)喜ばしいことですが、国全体の経済力(生産力)という面においては、近年の日本の国力の著しい低下傾向を見ると、むしろマイナスに働いているのかもしれません。確かに休みが増えると、観光、レジャー、グルメ等に対する消費は増えると思いますが、その効果は限定的であり、常に人気次第で持続性も無く、これからの日本の未来を築く様な根本的な新技術や新産業への活力まで結びついていないと思います。要は(日本の最高の強みである)経済力と技術力を軸とした「国力の回復」に向けて、国家の全資源が総動員できていない現実があると思います。

今、原発に対する様々な議論が再燃しています。漫画「美味しんぼ」の表現や、大飯原発の再稼働を認めない判決も出ました。原発(=放射線)は人間の生命に関わる装置であり、人間が全てをコントロールできる様なものではありません。しかしながら地球の内部にある(有限資源である)化石燃料を(今まで通り)掘り続けることも、もうすでに限界です。化石燃料を掘り続けることは、地球(自然界)を傷つけることになるからです。でも一方で、原発利用は人類の生命を脅かすことになります。私たち人間は(長い時間)このジレンマの中で(主義主張とエゴと欲に飲まれながら)化石燃料と原子力発電の間を右往左往して来ました。原発も事故など起こるはずが無いという建前でした。しかしながら実際に(ソ連、アメリカ、日本で)重大な原発事故が起きてしまった。ならば、これから行くべき道は、化石燃料から原発を経由しての、(人も自然も傷つけない)「第3のエネルギー」と成ります。

それは、化石燃料や原発を「止める」という捉え方ではなく、次代へコマを「進める」という概念のような気がします。一刻も早く原発に依存しない社会、けれども自然環境をも壊さない社会を実現する為には、みんなで「第3のエネルギー社会」を目指して行かなければなりません。そのような方向性とビジョンを共有して、今現在の人間社会を(現実的に)支えてくれている様々なエネルギー(化石燃料や原発)への「感謝」の思いも共有しつつ、その上で、「さあ、次へ行こう」と。「賛成」vs「反対」という対立構造から、「共に地球の未来を創ろう」とする人類共通の目標に向かって、お互いの考えや立場を理解し尊重し合いながら、もう1つの新しい社会への進化を目指していく。私たちは過去と現在を肯定的に理解し、その上で、一致団結して(一刻も早く)人も自然も傷つけない新エネルギーを開発・稼働することが大事だと思います。

そのような基本技術はすでに存在していると聞きます。その技術が世に出ると困る産業もあるのでしょう。しかしながら最大の問題は電力コストの様です。先日のNHK番組では、ドイツの再生可能エネルギーは世界一進んでいるが、その分、電力コストが上昇してしまい、多くの企業の工場が次々と隣国に移転しているとのことでした。その隣国では原発による電力供給がなされていて、電力コストが安いからです。よって、現在のような世界的な不況下において、再生可能エネルギーへの転換は容易ではないのも事実です。そのような現実をお互いに共有しながらも、全地球的な見地で物事を捉えて、大きな流れを造って行きたいものです。その流れの中で、それぞれが「第3のエネルギー時代」への適応能力を高め、コストを下げる仕組みを開発して、経済システムを再構築して行く。それだけの時間軸には、まだ間に合うのではないでしょうか。

このようにして考えて見ると、この社会というものには必ず(矛盾する)2つの力が存在していることを感じさせます。陰と陽があって、はじめて全ての物質や思考が発生しているのではないかと。エネルギー問題にしても、化石燃料と原発という(大きく分けて)2つの力が在りますが、お互いに主義主張を持っています。大切なのは(そこで戦い合うのではなく)その2つの力を融合させて、第3の「何か」を(早く)生み出すことではないでしょうか。お互いの力を合わせて、新たな技術、発想、生命を誕生させること。世の中の仕組みの中に(もし)そのような側面が在るとしたら、戦争を経験したことで、戦争を終わらせる(=戦争エネルギーを別のエネルギーへ昇華させる)ことも可能なのかもしれません。要は、その力の(見た目の)現象ではなく本質(真因)を見抜くこと。

私たち人間が現実を生きるとは、このような矛盾する力の中で、いかに自らと社会を進化向上させていくかということなのかもしれません。逆に言うと、矛盾する力(=解決が困難な課題)があるからこそ、次の何かが生まれる訳です。結局のところ、なぜ地球が宇宙空間で浮いているのかも分からない人間に、世の中で起きている森羅万象を都合よくコントロールする力は在りません。そのことに気づけば、大切なことは外界を変えることではなく、自身の内面を変えて行くことしか無いのではと分かります。その思考の根本には、大自然への感謝、大地への感謝が在ります。そもそも「地球」にとっての真の平和とは、実は「人間がいないこと」なのですから・・・。けれどもそれでは宇宙自体の存在否定です。私たち人間は、この美しい地球上に(無料で)生活させて頂けていることへの感謝の心と謙虚さを決して忘れてはいけないと思います。だからこそ、無料で住まわせていただいていることへの替りとして、(この地球上で)次から次へと起こる矛盾する現象に真摯に向き合いながら、そこで味わう困難と悲しみを乗り越え、そこから新しい「何か」を生み出して行く。それが人間の進化向上とつながり、地球(自然)に一歩近づくことに成り、それが地球自身の真の平和に成るのではないだろうか。それこそが、私たち人間が地球に住まわせていただく為の許可証ではなかったのか。

つまり、私たちの人生とは、目の前で起きて来る(答えの出しようのない)矛盾や困難を乗り越えながら、新たな「何か」を創造して行くことなのかもしれません。もし、そのような「矛盾」や「困難」が無ければ、生きる意味の否定にすら成りかねません。人間が進化向上することができれば、地球にとっても(人間が)「無害(無為自然)」な存在に成るのでしょう。地球さんは、そのような(私たちの)進化向上を加速させるために、あえて(人間にとって)厳しい現象や現実を用意しているのかもしれません。と言うことは、(逆に)そこを乗り越えることができれば、それこそが地球さんが最も喜ぶことであり、同時にその結果として、今の私たちには不可能だった問題解決が(次々と)出来て行くのかもしれません。戦争や原発も(もしかしたら)その為に地球さんが用意した(私たちへの)重大課題だったのかもしれません。

未来の子どもたちと未来の地球さんの為に、私たちができることは、やはり(大自然に対する)感謝と謙虚ではないかと、あらためて感じます。その「感謝の心」と「謙虚な思い」を最も強く持っている国民が日本のような気もします。日本にもいろいろな問題が山積していますし、危うい面もあるように思います。それでも(他の国や地域に比べれば)幸せな世界に生きています。毎日のテレビ番組のプログラムを見れば、呆れて物が言えないレベルであることは確かに事実ですが、かと言って、国民全てが無知で無教養という訳では無く、きちんとした時代認識ができている若者も多く見受けます。むしろ大人たちの方に問題があるのかもしれません。今、私たちは(せっかく)厳しい時代を生きているのですから、そこから得られるものを極めて大きいと思います。しかも過去の歴史という蓄積経験も持っています。いよいよ進化向上のための大舞台が出来たのではないかとすら感じます。先ずは、そこへの感謝から始めたいと思います。

2014.05.05

今朝(5日)、ガタガタとした揺れを感じて飛び起きたところ、さほどの大きな地震ではなくてホッとしたのですが、念のためTVを付けたら、東京23区(千代田区)で「震度5弱」でした。揺れ自体はそんなに激しく感じなかったのですが、「震度5弱」とはとても大きな数字です。確かに揺れ方が(今までとは違う)ちょっと変な感じがしました。最近は岐阜の方でも「震度3」程度の群発地震が起きていましたが、このような小規模の地震が小出しに起きることで、むしろ巨大な地震エネルギーが発散してくれるのであれば、(人間にとっては)ありがたいことです。

日本の場合は、元々が地震国のため、他国に比べれば建物の耐震性は(非常に)高くて安全です。けれども、昭和56年(1981年)以前の旧耐震基準の建物もまだ多くあり、その耐震化を進める努力が進んでいます。また都内には木造住宅密集地域も数多く有り、そこでは災害時における火災の問題が心配です。昨日は新潟の海岸で(5名の方が亡くなるという)悲しい事故がありましたが、津波、台風、豪雨を含めての水の事故にも気を付けなければなりません。どんなに準備や対策をしても、自然の猛威(地、火、水、風)を恐れる気持ちは大切だと思います。

この連休中にも山の事故が(数件)起きていますが、私たち人間は「山を恐れる(畏れる)気持ち」を決して忘れてはいけないと思います。それは、山の厳しい天候的な面だけではなく、もっと神聖なもの、つまり、自然界に対する畏れ(信仰心)の様な種類のものです。日本の山々の中には、古来より「霊山」として地域の方々に敬われている山や森があります。そこにはむやみに人は入らず、この地を護っていただいていることへの感謝の祈りを捧げるのみです。つまり、山や森そのもの(全体)が「御神体」ですので、(当然)人間が土足で入る様な場所ではありません。けれども今の現代人は、そのような(自然界への)畏怖の念を喪失していまい、どこへでもレジャー感覚で入り込んで行くようになりました。あの富士山に登る事さえも、本当に良い事なのかどうか分かりません。

最近のニュースで、エベレスト登山の為の入山料が(日本円で)約250万円(ネパール側)と知りました。これは、確かに(人間的な経済感覚としては)非常に高い金額ですが、(人間が)世界最高峰の「聖地」に立ち入るには、それくらいの意識と覚悟と心構えが必要なのでしょう。「険しく危険」という理由だけでなく、決して気楽に立ち入る様な場所では無いという自覚です。富士山も同様に、否それ以上の意味合いが在る様に感じます。ある程度の高額な入山料を取り、山を汚さない意識を共有する必要があるのではないかと思います。

今回の韓国の客船沈没事故は、明らかに人災の様ですが、その後の地下鉄追突事故もきっとそうでしょう。けれども日本でも、2005年にJR福知山線脱線事故で、乗客と運転士合わせて107名が死亡しています。これも人災でした。日本の方が安全対策や救助対策のレベルは高いと言われていますが、人間である以上、絶対的な完璧は存在しません。ありとあらゆる完璧な対策を講じて、それでやっと半分。残りの半分は、大自然の摂理に委ねられているのではないでしょうか。合理的な考え方では、そのような目に見えない不確定な領域は無視すべきでしょう。けれども、私たち日本人の心の奥底には、何か・・・そのような深い部分にある「祈りというもの」が(まだ)いくらか残っているような気がします。4日には、インド西部マハラシュトラ州で列車が脱線し、少なくとも18人が死亡、112人が負傷しました。特定の宗教を持たず、八百万の神(森羅万象)を畏れ敬うという(世界的にも珍しい)自然信仰の国である日本が、それでも他国に比べれば、安心安全な国でいられるのは、自然界やご先祖様への「祈り」の文化が残っているからではないかと感じます。

今、建設業界では人手不足が大きな課題に成っていますが、外食産業やサービス業、物流等も同様で、大手牛丼店でも人手不足による一時閉店が起きています。世界的には仕事がなく、失業者があふれているのに、日本は真逆の状態です。人手不足も確かに大きな問題ですが、それでも仕事がない、やることが無いよりとても幸せなことです。あとは、方法論で解決して行けば、また新しい発想やシステムや意識改革が生まれて行くでしょう。このようにして、日本はいつも様々な苦境を経験しながらも、その中で必ず不思議な力が働き、逆の良い方向へ向かって行きます。

最近、奇跡の水として有名な「ルルドの泉」を描いた映画「聖処女」(1943年)を(DVDで)観ました。フランスのピレネー山脈にある小さな村ルルドに実在した少女ベルナデットが、ある日、村外れのマッサビエルの洞窟で白衣の聖女(聖母マリア)を幻視し、土を掘るように言われます。そこから湧き出た泉の水で、死にかけた赤ん坊の命が救われます。無学なベルナデットは、聖母マリアのことが誰だか分からず、最初は「あれ」と呼んでいました。その後、聖母マリアがベルナデットに「自分は無原罪の御宿りです」と伝え、そのことから、ベルナテッドの前に姿を現しているのは「聖母マリア」であることが判明します。しかしながら、何時の世でもこのような人は社会から隔離されてしまい、最後は修道院に入り、35歳で、肺結核で亡くなりました。

聖母マリアは、この少女の前に18回も姿を現したそうです。その後、聖母が現れた場所には聖母像が建てられ、やがては大聖堂が建てられ、今や世界中から巡礼者が後を絶たず、ルルドの水の「奇跡」を求めて多くの人々が集まって来ます。ルルドでは、これまで約2,500件の「説明不可能な治癒」が起き、その中でも「奇跡」と公式に認定された症例は68件在るとのことです。無学でしたが、心の清らかな一人の少女が見たものが、本当に何(誰)であったのかは、今では分かりません。それに、本当に「見た」のかどうかも分かりません。けれども、そこで起きた数々の「奇跡」が事実である以上、きっと「何か」と出会ったのは本当なのでしょう。

もしこれが日本だったら、聖母マリアではなく、誰だったのかと想像します。けれども、なかなか出て来ません。日本の場合は、そのような存在は、特定の人物や姿ではなく、何か自然界の中に溶け込んでいるような感覚があるからです。日本の場合は、森羅万象のありとあらゆるものの中に、既に「それ」は含まれている、宿っている、たたみこまれている、漂っている。例えば、小さな菜の花の花びら1枚に在り、夏の草原を爽やかに吹く風の中に在り、秋の夕暮れに鳴く虫の声に在り、野山を銀世界に変える雪の結晶に在る。私たちが「そこに在る」と感じれば、そこに出現する。きっと松尾芭蕉、小林一茶、与謝蕪村のような俳人たちは、そこに在る「それ」を見て(あるいは聞いて、触って、感じて)限られた数の中に「文字として」転写したのではないでしょうか。たった17文字の中から、(私たちが)そこに漂っていた空気、風、色、音、感情、思い、想念を感じと取ることが出来るのは、日本人が共有する「それ」が普遍性を持って、媒体化されているからかもしれません。

ちなみに私が知っている数少ない俳句の中で、一番好きなのが、与謝蕪村の「菜の花や月は東に日は西に」です。とても分かりやすくて、その光景がイメージしやすくて、春の夕暮れに、黄色い菜の花の咲く田園の向こう側で、オレンジ色の夕日が沈んで行く時、反対側の空には、丸いお月様が光り始めている・・・。本当の解釈は違うのかもしれませんが、大自然の雄大さと美しさの中で、夕暮れ時の侘しさと、太陽と月が彩る宇宙とが混然一体となって、私(人間)と自然界を優しく結び付けてくれる様な、そういう思いやりを感じるのです。きっとそこには、何か、特殊な(目には見えない)意志が存在しているのではないかと。

日本の文化について、私は全くの無知ですが、日本人の心の中に在る「自然界の中に何かが在る」という思いの積み重ねが、今の日本を形づくっているのは間違いないと思います。私も「それ」を大切にして行きたいのです。日常の生活でも、人間関係の中でも、仕事においても、経営においても。もし日本の気象や経済や事故等が、すべて日本人の想念の総和によって引き起こされているとするならば、みんなで「それ」を意識して行くことが出来れば、きっと今を乗り越えられるのではいかと。「それ」とは、人によって表現は違うと思いますが、時に「心」であり、時に「愛情」であり、時に「思いやり」であり、時に「感謝」だと思います。

日本中、否世界中の地震や事故や不況や悲しい出来事を、全て幸福な出来事に変えてしまおう。そのためには、何か大きな運動を起こすのではなく、私たち個人の日々の、ごく日常の極めて小さな事柄、小さな場所、小さな出来事、そのような細事の中に「それ」を見出していくこと。例えば、(道や外に)ゴミを捨てないとか、人に優しく接するとか。これをみんなでやって行けば、きっと世界は今を乗り越えられると思います。「ルルドの水」は、フランスのルルドまで行かなければ、手にすることは出来ませんが、自分自身の心の中に「新しい意識」を宿すことは(誰にでも)今すぐに出来ます。それはまるで、「ルルドの水」を体内に持つが如くです。私たちは日本的な「森羅万象」という1つの軸を(心の中に)持つことで、一瞬にして、世界中のどこへでも行けるのかもしれません。それが、私たち日本人のDNAの中に隠されているとしたら、何かワクワクして来ます。そういう意味合いの俳句があったら、面白いですね。

※最近の音楽DVD

基本的にクラシック音楽が好きなので、ロック系、しかも日本人アーティストの音楽は全くと言って聞くことが無いのですが、最近、何となく気になって買ってみたライブDVDがなかなか良かった。「エレファントカシマシ25周年ライブ」です。名前は知っていますが、実際の曲までは良く知らず。その上、とにかく男性的なロックで、自分の好みとは正反対。けれども、何か感じるものがありました。もの凄い顔をして朗朗と歌を謳い上げ、叫ぶボーカルの男(宮本浩次さん)の姿は、「うまい」とか「すごい」とかいう生易しい表現よりも、まるで「鬼神」の様で、そこには生身の「狂気」を感じました。同時に不思議な「童心」も・・・。多分、作られた(演出された)ものではないような気がします。聞くところによると、人生で最初に買ったレコードが、ベートーヴェンの「運命」だったとのこと。昨年、宮本さんは急性難聴になり、耳が聞こえない恐怖を味わったとのことですが、髪の毛もぐちゃぐちゃなので、見た目もまるでベートーヴェンの様です。

本来、真の芸術家とは、ある種の狂気を持って、自らの作品造りに没頭し続ける者で、最近の芸能人的なアーティストは、どちらかと言うとタレントであり、流行をうまくキャッチしてヒットを飛ばすことが上手です。けれども芸術家とは、そういう流行を追うことよりも、物事を「探求する」方向へ全エネルギーが向かうので、必ずしも生前に認められる訳ではありません。むしろ不幸な一生の人が多いです。この「エレファントカシマシ」の場合は、もう大変メジャーなバンドですから、もはや不幸なはずはありませんが、けれども、「探求者」の道を歩んで来たような印象を受けました。

世相への皮肉を込めた激しい曲もありますが、その根底には、「挫折や悲しみを乗り越えて行こう」「胸を張って生きて行こう」「素晴らしい人生を送って行こう」「音楽って素晴らしい」というような、極めて純粋無垢で前向きな意識が感じられます。曲想も独特かつ個性的で、歌詞には日本文学の匂いもします(森鴎外や夏目漱石等が好きらしいです)。クラシック音楽を聴く自分が好きに成る音楽(家)は、やはり「求道者」的な人が多いです。これだけメジャーなプロのバンドなのに、観客に対して「たくさん練習して来ました」と言うのは、とても奇異な感じがしますが、実際は本心なのでしょう。常に最善を追求して行くことが、この人たちにとっては、当たり前の事なのではないか。見習うべきことがたくさんあるように感じました。

2014.04.22

(映画「心」)

韓国船の沈没事故では多くの犠牲者が出ています(早期の救出を心からお祈りいたします)。先のマレーシア航空機の行方不明事件もそうでしたが、海の上の事故への対応はなかなか思うように進みません。だからこそ、常に事故への防止対策や事故を想定した訓練が必要なのでしょう。今回の韓国船においては、(事故当時)操舵室に船長がいなかったらしく、そのような「過信」が今回の事故の根底にある様な気がします。日本から購入した船に増築をしていたとのことで、乗客の事を心から考えていたならば、そのような危険な行為はしなかったと思うのです。

前のブログで紹介した映画「この空の花~長岡花火物語」の中で、「想像力」という言葉が多く出て来ました。想像力とは、相手の気持ちを考えて、思いやること。想像力が無ければ、相手の立場に立つことはできないからです。「もし自分だったら・・・」と想像する力を失ってしまうから、きっとこのような事故や事件が多発するのでしょう。想像力を奪われることが、人間にとって、一番の不幸なのだと思います。沈みゆく船から逸早く逃げ出したのが船長だったという事実を知ると、まさに「想像力」の問題ではないかと思います。

みんなが相手の立場になって考えられる社会になれば、きっと世の中はもっと良く成るでしょう。けれども、だんだんと物事が分かるようになって来て、慣れて来ると、なぜかこの「過信」が心の中で増長してしまい、遂には傲慢と成り、初心や謙虚さを失って行きます。成功者なのに(なぜか)良い晩年を迎えられない人たちが(確かに)いるのも、(無意識の内に)傲慢になり、謙虚さを失っている自分自身に(最後まで)気が付かないからではないでしょうか。もちろん、謙虚さと自己卑下とは違います。自己卑下は自分自身へのイジメですが、謙虚さは森羅万象への感謝です。生きて行く過程の中で、あらゆるものへの感謝の心を大きく持って、他者への想像力(思いやり)を高めて行くこと。これが(人類共通の)人生の目的の1つではないかと感じます。

最近、DVDで映画「心」(1973年)を鑑賞しました。これは夏目漱石の小説「こころ」の中の(主に)「先生の遺書」の部分を映画化したもので、新藤兼人監督の作品です。他に「こころ」の映画化は、市川崑監督による名作がありますが、新藤監督の「心」は、原作をベースにしながらも、独自のイメージと映像で脚色したものです。けれども、夏目漱石の描く原点から外れてはいないと思います。人間の持つ根源的なエゴと欲と葛藤を、美しい自然美を背景に表現していました。

結局、人間の成功や幸福とは何かを追求していくと、自分自身の「心」、つまり「良心」との対峙を乗り越えて行かなければならないことに気づきます。何よりも恐ろしい存在は、他の「誰か」では無く、(実は)自分自身の「良心」ではないのかと。宮澤賢治の「雨ニモマケズ」は、「そういう者に私は成りたい」と結ばれていますが、「そういう者」とは「デクノボウ」であり、「無欲」で、「自分を勘定に入れない」人のことです。夏目漱石の「こころ」の「先生」は、「そういう者」に成れなかった自分自身を、最後に(自ら)罰したのではないでしょうか。

それでも人間は「生きて行くべき」だと思います。良心の呵責に苛まれること自体が、自分自身の「良心」の存在を「肯定」していると思うからです。今回の韓国船沈没事故で、多くの学生が被害に遭った高校の(引率をしていた)教頭先生が、自殺したそうです。良心の呵責、あるいは責任の重み。でも、そのような「生身の体験」を通じて、自分自身の「良心」と対峙(格闘)することこそが(もし)「生きる」ことだとしたら、あるいは(もし)そのように捉えることが出来たならば、今を生きて、今出来ることを精一杯、懸命にやっていく道が在ったのではないか。そのような経験を乗り越えたからこそ、他人の痛みを感じられる「想像力」を持つことが出来るのではないか。

起きた事や終わった事に(いつまでも)クヨクヨしたり、自身や他者の失敗を(いつまでも)責めたりしても、そこには何一つ人間らしい「想像力」は生まれません。「今」という現実を直視し、ありのままを受け入れて、その上で自分自身の「良心」の声を聞きながら、前へ向かって歩いて行こう。そういう自分自身を見出すことが出来れば、胸を張って歩いて行ける。自分を評価するのは(決して)他人ではなく、自身の「良心」だと思うからです。人間は自分の良心から(永遠に)逃げられないと思います。死んでも逃げられない。ならば今、ここで、「良心」と仲良くすれば良い。「良心」はいつも、懸命に生き続けようとする「私」を(誰よりも)愛し、応援してくれていると思います。

宮崎駿監督の映画「風立ちぬ」も、高畑勲監督の映画「かぐや姫の物語」も、「生きろ!」を主題にしていたと思います。夏目漱石の「こころ」も、(逆説的に)きっとそうなのでしょう。「かぐや姫の物語」の中に、「生きる為に生まれて来たのに」という(かぐや姫の)台詞がありました。私たちは(みんな、みんな)生きる為に生まれて来た。だったら、素直に生きれば良い。生きて、生きて、幸せを感じること。幸せとは、相手の幸せを祈ること。喜びとは、相手の喜びを願うこと。これが「想像力」です。「未来の子ども達が安心して暮らして行ける世の中を遺して行こう」が、映画「この空の花~長岡花火物語」の主題でした。未来の子ども達の人生を想像すると、今たくさんの心配事が在るからです。だから、今こそ、大人達が正しい人生観を示し、「生きる喜びと幸せを」伝えて行く時なのでしょう。

2014.04.14

今年の春は、美しい桜の開花と共に、消費増税が実施されましたが、今のところ大きな反動は無い様子で、日本人の(良い意味でも、悪い意味でも)適応能力の高さを感じます。これから私たち国民が、消費増税の影響を受けない為には、先ずは景気を良くして、収入を上げて行く道が在るでしょう。当然、政府はそのような方針を取っていますし、多くの国民は景気回復への期待を高めているところです。けれどもその一方では、「消費をしない」という最も単純明快な道が在るのも事実です。

実際に、まったくモノを消費(購買)しないで日常生活を行うことは不可能ではありますが、今まで以上に「無駄なものは買わない」「自分でできることは自分でやる」という発想は生まれて来るのかもしれません。案外そういう「質素・倹約・自給自足的・自立生活」自体に楽しみや喜びが生まれてくると、非消費型生活への加速が(今回の消費増税を機に、逆説的に)始まって来るのもしれません。

只、いずれの道にしても、「必要不可欠なモノ(サービス)」「どうしても欲しいモノ(サービス)」以外への消費行動は減少するでしょう。将来的に人口が減り、少子高齢化と成る国の中で、さらに消費税が上昇方向と成れば、マクロの経済は収縮して行くはずです。その中で、必要な業種、会社、お店と不要な業種、会社、お店とがさらにハッキリ分かれて来るに違いありません。要は(今は)何もかもが「多すぎる」のです。そのような意味において、人口減少の方向は、その「多すぎる状態」に対する反動として、自然界の調整機能として働き始めたのかもしれません。もう一度、社会のバランスを正常に戻す為の大自然の摂理なのでしょう。

今現在、建設業界のみならず、多くの業界で人手不足が起きていますが、これも案外すぐに落ち着いて来るのかも知れません。よく考えたら「要らない」ものが多いことに気づき始めるからです。みんながお互いに無理(無駄)をし合っている。だからこれからは、適正なバランスの中で、本当に人々の暮らしを守り、楽しくするモノやサービスだけが生き残るでしょう。企業活動も、拡大路線よりも持続路線の方に価値観が移行すると思います。それはむしろ地域と共に生き続ける中小企業の得意技です。

さらには、これから生き残るモノやサービスについても、その業種(商品)の外面的な内容と言うよりも、むしろ内面的な精神(思い、動機)の方に焦点が当てられて来る様な気がします。つまり、その商品(サービス)に「良心」が内在しているのかどうかです。自社の商品やサービスを買う(利用する)人々の「健康」や「安全」や「幸福」を(心から)思った上での提供活動なのかどうか。当然、ビジネス活動ですので、「売れるから売る」訳ですが、けれどもその中にも「良心」という視点をどれだけ含められるか。現在、スマホ等で氾濫している情報や、TVの娯楽番組もある種のサービス商品ですが、それが本当に利用者(視聴者)に対する「良心」の上に成り立っているのかどうか。「利用者が見る(使う)から提供する」と言うのは、確かに間違ってはいません。けれどもその中に、提供者側の「良心」あるいは「良識」を感じさせない限り、いずれ間違った道を行くような気がします。

文字通り「量から質へ」の時代が始まったのではないかと思います。消費税が上がることで、住宅、建設業の在り方にも変化が生じて来るでしょう。本当に良心的な会社(理念、人柄)なのか。良心的な商品(価格、品質)なのか。そういう厳しいお客様の期待に応えられる企業でなければ、消費増税後の新しい価値観による社会の中では持続して行かないでしょう。このように(確かに)厳しい時代ではありますが、(でも)逆に言うと、今すでに「良心的な会社」にとっては、ワクワクと楽しい時代の始まりです。

会社の「良心」とは、その会社の経営者と社員の人間性の総和だと思います。丸二の経営理念の中にも「社員の人格造り」という大きな柱が在ります。もちろん、まだまだ未熟です。けれども日々「1mmの前進」を大切にして、みんなの人間性(人間力)を高め、今の時代を超えて行こうと思います。建設業ほど「良心」の測られる仕事は無いでしょう。全て、完成後に「解かる」からです。そのような持続的な責任を持ちながら、長い間、地域で信用を保ち続けて行く建設業は、本当に一人ひとりの人間を成長させるものです。「良心」を育む場として、最高の仕事だと思います。丸二は、そのような意識を持ちながら、いよいよ始まった「良心経営」の時代へ向けて、最善を尽くして参ります。

※最近買った映画DVD

2年前(震災の翌年)、何度も映画館に通って観た映画「この空の花~長岡花火物語」が遂にDVDとなり、また家で2回も観てしまいました。普通、映画は一度見ればストーリーも分かって、すぐに2回目、3回目とは成りにくいものです。それなのにこの映画は、まるで好きな音楽を聴く様な感覚で、観れば観るほどに、感動が増して行きます。去年の夏には、とうとう実際の「長岡花火」も観に行きました。戦争や震災で亡くなった多くの人々の事を、私たちは決して忘れない。長岡花火は(観光用ではなく)慰霊の花火、祈りの花火。未来を生きる子どもたちに、もう二度と戦争を味あわせてはいけないという必死の思いが「花火」と成り、あの「3.11」を経て、かつて戦争で死んだ子ども達を「2011年」に蘇らせるのです。そして死者たちは「一輪車」に乗って浮遊移動し、再び過去へと帰って行く・・・。大林宣彦監督が重病によって生死を彷徨った後に生まれた作品です。

※最近の写真

池袋の立教大学前の現場、完成間際です。

井の頭公園の夜桜です。キレイでした。

武蔵野桜まつりへ。市役所前の桜の道。

府中市の木造住宅の上棟です。夕日を背にする職人さん。

その木造住宅のまわりを散策。懐かしいポストが。

美しい花と青い空。東京にも身近に自然が。

長閑な小川が流れていました。静かです。