2013.12.01

子どもの頃、地元(吉祥寺)の古い映画館でディズニー作品や東宝映画(ゴジラ)等を見て以来、私は映画ファンに成りました。古い名作(洋画)の2本立ても、良く見に行きました(「シェーン」や「エデンの東」等もその頃に見ました)。中学生頃からは、封切したばかりのロードショー作品を見に、新宿や渋谷にも行くように成りました。そこには「新作映画が見られる!」という喜びと好奇心がありました。当時見た映画の中で、特に強い印象が残っているのは「ロッキー」(渋谷東急だったかな)と「未知との遭遇」(新宿プラザ劇場)です。私の映画による「感動の原体験」は、(今思うと)ここに在ったように思います。その後、たくさんのアメリカ映画を見て、徐々にヨーロッパ映画やマイナーな映画、内省的な映画へと興味の方向が変わり、「哲学的」とか「難解」とか言われる作品群の方に心は惹かれて行きました。実際、自分自身の好きな映画の多くは、そのような傾向のものです。

けれども、映画における「感動の原体験」と成ると、今でも(あの時の)「ロッキー」や「未知との遭遇」の記憶が蘇ります。部屋にポスターを貼ったり、下敷ケースにチラシを入れたり、今思うと気恥ずかしいのですが、(それくらい)いつも頭の中に映画がありました。もちろんサントラ(レコード)も買って、何度も聞きました。当時は、今のようにビデオ等が無い時代でしたので、映画を追体験するには、サントラのレコードを聞く以外無かったのです。その分、音だけで映像をイメージする訓練が出来たのかもしれません。とにかく勉強よりも映画でした。そのようにして、大学では映画研究会で映画を撮り、社会に出てからも映画好きはそのままです。もちろん昔ほど見に行く機会は減りましたが・・・。

サントラと言えば、私がクラシック音楽に興味を持ったのも、映画音楽からでした。「2001年:宇宙の旅」の<ツァラトゥストラはかく語りき(R.シュトラウス)>、「時計じかけのオレンジ」の<第9(ベートーヴェン)>、「地獄の黙示録」の<ワルキューレの騎行(ワーグナー)>等、みんなサントラで初めて聞いてから、「全曲聴いてみたい!」の一心で、(勇気を振り絞って)吉祥寺駅前の(今はもう無い)新星堂クラシックレコード店へ足を向けました。決して学校の音楽の授業からでは無かったのです(音楽の通信簿は「2」でしたから!)。当時は、ベートーヴェンもモーツァルトも全く知りませんでした(クラシックは嫌いでした)。けれども映画のおかげで、人類至宝の芸術との出会いが実現したのです。そこから映画とクラシック音楽という大海への漂流の始まりです。

「イメージ(想像)すること」「見えない力を感じること」「俯瞰して見ること」「クローズアップして見ること」・・・映画を通じて学べたことはたくさんあります。けれどもテレビドラマからは(あまり)在りません。それはきっと「深み」の問題だと思います。クラシック音楽が数百年以上も生き続けているのは、そこに本物の深みが在るからではないでしょうか。深みとは感覚的な世界ですので、確かに比べられる性質のものではありません。それでも尚、人類は残すものと残さないものを明確に「仕分け」しているように見えます。その仕分けの根本原理は、「見えない世界とのつながり」ではないかと想像します。

この世の中のすべての物事や事象、あるいは構造は、2つの力で構成されています。善と悪、男性と女性、昼と夜。すべて表と裏、陰と陽です。多くの映画やドラマ、音楽、演劇、絵画は、見える世界(聞こえる世界)を描きます。なぜならば、見えない世界(聞こえない世界)を描いても、受け手には見えない(聞こえない)のだから意味がない(=売れない)と思うからです。確かにその通りであり、見えない世界を描くことは無理ですし、無駄です。手間暇掛ります。なかなか理解も得られません。けれども本物のクリエーター達は(そのような風潮の中においても)(仮に分からなくても構わないから)もう1つの世界観(サブテキスト)を作品の中に組み込もうと戦います。なぜならば、表と裏の両面を描かなければ、偽物だと「知っている」からです。両方の力を含めることで、本物の芸術作品と成り、それが受け手側に(なんとなく)独特の雰囲気(魅力)を与えるのではないでしょうか。それが数百年後も生き続けることによって、自然界の普遍的な構造を「有していた」という意味において、いつか必ず証明されるのでしょう。

そのようにして最近のいくつかの映画を観た時に、実は日本映画の良質化を感じています。軽い気持ちで見た「陽だまりの彼女」などは、単なるアイドル映画だと思っていたのですが、(表側のストーリーと並行する)生きる意味と幸福についての寓話として、とても面白かった。作り手の素直で純粋な意識がそのまま画面に出ていて、こちら側もとても気持ち良く感動できたのです。原作を全く知らなかったので、後半の展開には驚きましたが、大好きなビーチボーイズ(ブライアン・ウィルソン)の名曲「素敵じゃないか」が、重要な役目を果たしていて、それも嬉しかった。かつて「こんな音楽、犬にでも食わせておけ!」と罵詈雑言を浴びたアルバム「ペットサウンズ」第1曲目のこの曲が、このようにして今の若い人達の前に(突然)現れたこと自体も驚きです。この映画自体が(いつまでも残る)名作に成るかどうかは分かりませんが、あの頃、目を輝かせてロードショーを見に行っていた時代の「感動の原体験」がちょっと蘇ったのも事実です。若いカップルばかりの映画館で、ちょっとキツかったですが・・・。

けれども、本ブログで本当に書きたいのは、実は見たばかりの「かぐや姫の物語」です。これはスタジオ・ジブリの高畑勲監督の渾身の一作。ジブリと言えば、大ヒット中の「風立ちぬ」公開後に引退を表明された宮崎駿監督が有名ですが、もう一人の雄が高畑勲監督です。何度か予告編を見た時から、「これは・・・」と(なんとなく)異質な世界観を感じていたのですが、実際に本編を見て、非常に心を打たれました。圧巻でした。昨年の「この空の花~長岡花火物語」を見た時の衝撃とはまた違うのですが、誰もが持っている記憶の扉をこじ開けられたようなショック感と言ったら良いか・・・そういう種類の衝撃でした。アニメだとか実写だとか、そのような問題では無く、そういう手法を超えた次元に在るとすら感じました。そのような意味で言うと、宮崎駿監督作品は見事なアニメ映画であり、この「かぐや姫の物語」は見事な体験映画と言えます。物語は当然、「竹取物語」そのものですので、誰もが知っているストーリーであり、特別目新しいものではありません。オリジナルの人物も登場しますが、極めて原作に忠実でした。

高畑勲作品の作画は、宮崎駿作品あるいは一般的なアニメとは全く違う、草書体のような世界です。全てを描かない。描かないものを描く。「無」を描く。まるで消去法です。時に雑な印象すら覚えます。けれども人間の記憶の世界とは、まさにそのようなもので、非常に曖昧かつ無地や白紙部分が多く、極めて不明瞭で不明確です。見方によっては、どの様にでも見えてしまう。それはまるで、細部に渡って(固定化された)明瞭な物質で埋め尽くされた「偽物細工」へのアンチテーゼかのようです。色即是空、空即是色。在るものは無く、無いものは在る。高畑監督の作風には、そのような仏教的、老子的な世界観が込められているのかもしれません。かぐや姫が疾走するシーンの激しい墨絵的表現などは、本当に凄かった。

人生とは「苦」である。けれども、その「苦」の経験を通じて、生きることの素晴らしさ、色彩ある世界の素晴らしさ、喜怒哀楽の素晴らしさ、これら全ての経験を「味わい尽くす」ことで、人間は成長をして行くのでしょう。そのような「経験」への憧れを抱き、そのような「経験」を求めて、人間は(多分、自らの意志で)生まれて来たのにも関わらず、今度は「辛い」「苦しい」「逃げたい」「帰りたい」と不平不満を言う。なのに、静かで、穏やかで、無色透明で、起伏の無い、思考(意識)だけの満ち足りた世界にいると、今度は「もっといろいろな経験がしたい」「生を謳歌したい」「あえて苦しい状態を味わってみたい」と言う。結局、人間はどちら側に居ても、「苦しいから」とか「つまらないから」と言って、「いま、ここ」を否定してしまい、もう一方(向こう側)への憧れを持ち続ける。この堂々巡り。このような憧れと後悔の繰り返しこそが、かぐや姫(=全生命)の「罪」なのかもしれません。

「いま、ここ」を肯定し、現在の「生」を生き切ることが、このような負のループから抜け出すことに成る。物語の中には、「蓬莱の玉の枝(根が銀、茎が金、実が真珠の木の枝)」や「火鼠の裘(かわごろも、焼いても燃えない布)」等の「偽物細工」が出てきます。本物の「生」とは、「いま、ここ」を味わい、思う存分、生きる喜びを実感すること。まさに、現世と大自然への大讃歌。そのような強いメッセージを本作品から感じ取りました。

私たちの中には、自分自身が経験した過去の記憶が全て在り、その結果としての「今の私」が此処に存在しています。それら全ての経験を、肯定的に受け入れて行くことで、「今の私」はより良く成長していくはずです。この映画(物語)の真の意味は、私たち全ての人間の中に在る普遍的かつ共有の記憶の再現ではないでしょうか。だからこそ、作画は(あえて)余白が在り、曖昧模糊としていたのではないか。余白とは、一人ひとりが実際の(自分自身の)経験で補筆して欲しい・・・そのような意図を感じました。

3.11以降、日本映画は良質化し始めたような気がします。それは、製作者が勇気を持って、「見えない世界とのつながり」を含め始めたからだと思います。「かぐや姫の物語」のクライマックスである、月から天人が降りてくるシーンの表現方法と超然とした(摩訶不思議な)天上の音楽(調べ)には、過去の映画音楽の常識を超えた「非常識」が在りました。人生とは、どこにいようと極楽であり、幸福なのだ。そのことが驚天動地の音楽表現によって明らかにされたかのようです。そしてまたここに、私自身の新たな「感動の原体験」が発生し、「かぐや姫の物語」は、私の「名作」と成りました。

映画から学んだこと。それは、まるで映画を見るがごとく生きるということ。映画の主人公に成りきって、その環境や境遇を(思う存分)生き切ること。そのように演じている自分自身の姿を(自ら)客席から(俯瞰して)見つめながら、自分自身を応援してあげること。その喜びも、悲しみも、苦しみも、映画の中で「演じている」体験の1つ1つに過ぎない。本当の自分は、「いま、ここで」、自分自身を応援している。だから安心して、人生を味わおう。映画の主役に成り切って、演じてやろう。そうすれば(人間誰もが)人生そのものを「感動の原体験」にできる。だから私たちは、喜びの心で生きて行く。建築の中に「見えないもの」を込めて行く。大自然を愛して行く。そのようにして私たちは、今、生きているという感触を掴んでいる。

2013.11.22

数か月前、パキスタン南部の地震の影響で、海上に島が出現したというニュースがありましたが、今度は、日本の小笠原諸島・西之島(東京都小笠原村)付近の海で噴火が起き、新たな陸地が出現したそうです。ニュース映像を見ても、大規模な噴煙が上がっており、まさに「地球は生きている」と実感します。最近は、富士山噴火に対する様々な予測やシミュレーションが発表されていますが、このような現象が重なってくると、現実的な問題として認識し、想定しなければ成らないのでしょう。そうかと言って、このような不確定要素に振り回されて、自身の生活や人生を見失うのもナンセンスです。あらゆることを想定して、危機意識(心の準備)を持った上で、良き未来を信じながら、「いま、ここで」最善を生きることが大切だと思います。氾濫する情報に思考(精神)を奪われないように注意しながら、生身の自分自身を生き切ることが一番の幸福のような気がします。特に子ども達の良き未来は、「信じる心」によって実現されると思います。

さて、話は変わりますが、1970年代に製作された映画「キャリー」のリメイク版が現在公開されています。これは有名ホラー作家であるスティーヴン・キング原作の映画化で、旧作はブライアン・デ・パルマ監督の手によって名作と成りました。私も公開当時に見て、確かに怖くて気持ちの悪いシーンもありましたが、所謂一般的なオカルト映画とは全く別物の印象を受けたことを覚えています。これは、狂信的な母親から(精神的)虐待を受けている一人の少女(キャリー)の物語。学校でもクラスメート達から執拗なイジメを受け続け、遂にはその怒りと苦しみが爆発します。彼女には(生まれながらにして)特殊な能力(=念動力)が備わっており、その力の発動が(最後には)巨大な悲劇を生み出すことに成るのです。ただそこに在ったのは、むしろ恐怖でなく、悲しくも美しい、一人の純粋な少女の心の叫びでした。

虐待とイジメ・・・。今まさに此処に在る社会問題です。多くの子ども達にとって、命に関わる問題です。キャリーの場合は、念動力の開花と発動により、ある種の結論を見たのですが、それは自身を含めた多くの「命」との引き換えと成ってしまいました。それは決して幸福な結末では無かったはすです。けれども現実の子ども達に、一体どのような脱出方法があるのでしょうか。仮に特殊な能力があったとしても、そこには悲劇が待っているだけです。やはり「いま、ここで」最善を生きる以外に道は無いのかもしれません。その間、自分自身を責めずに、自己肯定の意識を持ち続けて行くこと。虐待やイジメを受けている人の多くは、(無意識に)自分自身を否定している(責めている)場合が多いそうです。それは自己を弱体化させ、逃避あるいは(逆に)攻撃へと向かわせます。常に「私は力だ」と信じ切ることで、自分自身に優しく成れ、いずれその心の状態が(時間差で)現実にも投影されていくような気がします。とにかく(何事も)時間が掛ると云うことです。自然治癒には時間が掛ります。でも自然治癒こそが本物です。最善を尽くしながら、未来と自分自身を信じ、時間を味方にすること。

住宅設計の中においても、子どもの心を見守る為の簡単なヒントが在ります。例えば、「玄関からリビングルームを通って各部屋へ」という動線を作ることも、その1つです。家族が集まるリビングルームをセンターに配置することで、子どもが家に帰った際、必ず親の居るリビングルームを通らせるのです。そのような場を意図的に設定することで、親子の「ただいま」と「お帰り」のコミュニケーションが生まれ、お互いの日々の心の状態を共有できるように成ります。確かに小さなことです。けれどもこの小さな習慣の蓄積こそが、未来の「変化」への気づきへと繋がるはずです。

子ども達の未来を真剣に考えた時、地球環境、経済、戦争、治安、教育、福祉等の外面的な問題に対する取り組みはもちろんのこと、子ども達一人ひとりの心の状態(内面)を整えて行くことも大切だと思います。今の大人たちの(めまぐるしく変化する時代に翻弄されている)姿は、子ども達の心の中に、ある種の不安と恐れを生み出しています。その芽を早く摘むことが、あらゆる課題解決を超える治癒に成ると思います。自分自身を肯定すること。無条件で肯定すること。「いま」を肯定すること。「ここ」を肯定すること。それが自分自身を思いやり、友達を思いやることに結び付きます。もしかしたら、人々は(無意識に)自分自身を虐待し、自分自身をイジメているのかもしれません。そのことに気付くことが出来れば、社会はもっと明るく温かく成るのではないでしょうか。時間は掛りますが、先ずは自分自身を肯定してあげること。大人も子ども一緒にです。

2013.11.12

台風30号の直撃を受けたフィリピンでは、死者が1万人を超えた状況の様です(心より御冥福をお祈りいたします)。ニュース映像を見ただけでも、その被害の甚大さが解ります。今年は日本でも大型台風の被害が多発しましたが、ここまでの犠牲者数には成りませんでした。そのようにして考えて見ると、あの3.11規模の震災や津波が、もし日本以外で発生したら、とてつもない規模の犠牲者が出る可能性があると思います。最近日本でも、東日本大震災の余震(最大震度5程度)が数回ありましたが、特に被害は起きていません。けれども海外では、震度5レベルで建物が崩壊する国や地域も多いと聞きます。日本は様々な試練や困難、外圧を受けながら、強く逞しく成っているのでしょうか。弱く見えて、実は強いのかもしれません。

人間も同じで、苦しい経験や惨めな経験をさせられる中で、(それをバネにして行く限りにおいて)立派に成長してくような気がします。日本は決して威張らないし、目立たないし、常に控えめです。何事に対して受け身で、強き相手に従属し、いつも難題を突き付けられてばかりです。そのような弱気の姿勢への批判も多いのですが、これは人間同様、生まれながらに染みついた性格(性質)なのかもしれません。なかなか直らない。本当は優秀なのに、力が無いので、いつも貧乏くじを引いてしまう。けれども、その「負」の状態を(仕方無く)受け入れながら、現状を乗り越える経験を積んできたお蔭で、どこの誰よりも(内面的に)強い人間(国)に成って来たのかもしれません。だからと言って、反撃に出ようなどと言う発想や勇気も無く、なんだかんだ有りながらも、結局無難な場所に落ち着いて、全体の中でのバランスを重視してしまう。なんとなく(良い意味で)老子的な生き方をしている国が日本のような気がします。

弱いとは強いこと・・・老子的な考え方は、(一見)訳が分からず、摩訶不思議です。けれども、本当の強さとは何かを追求していくと、世間と「反対」の道を行くのが正しいと成ります。兜町の格言でも「人の行く裏に道あり花の山」とあります。みんなが行く方向と違う道を行くのは、さすがに勇気が要りますし、不安なことです。けれども、常に(最後に)勝利を掴む人々は、あえて(そのような)苦難の道を選び、遠回りをしながら、成功に至っています。物事は決して直線的(効率的)に進むものではなく、曲がりくねった道を行ったり来たり(非効率)しながら、微々たる前進の蓄積によって、良き到達点に達するのでしょう。自然界に「直線」は無いそうです。あらゆる自然界の物質は、曲線で出来ています。けれども人間は、どうしても最短距離である直線思考で結果を求めてしまいます。あえて負担の多い遠回りをする人はあまりいません。

昨夜、TBSのドラマ「命~天国のママへ~」を見ました。私たちが応援している岐阜県加子母が舞台の作品です。加子母は林業の村で、伊勢神宮の御用材の産地です。私たちは、加子母ヒノキ住宅を産地直送で造っていますが、同時に加子母森林ツアー等を開催し、加子母の素晴らしさを(微力ながらも)世間にPRさせていただいています。国の神宮備林を抱える加子母の山は、とても荘厳かつ幻想的なのですが、その美しさが見事に映像化されていました。知っている風景や場所を背景にして、命を守ること、森を守ること、日本を守ることを描いた物語を見ながら、あらためて加子母の全てに感動しました。

津川雅彦演じる山守は、加子母森林組合の内木組合長の家系がモデルであり、その本家が実際の撮影にも使われました。もちろん役名は「内木(ないき)」です。加子母の山を500年守り続けている家系の存在があって、森は命を保ち続けているのでしょう。加子母の森は、四世代の木々が一緒に同居する「四世代複層林」として有名ですが、この四世代の木々が共存する森をつくるのには、実際には100年近く掛るそうです。加子母の山は、あと20年くらい。ドラマの映像を見ると、1つの場所に大きいヒノキと小さいヒノキが一緒に育っているのが分かります。こういう森は実は珍しいのです。森に光が入り、森の中にたくさんの動植物が棲みことで、森は命を保ちます。けれども、適度な間伐をして行かないと、森に光が入らず、森は荒れて行き、山は死んで行くのです。これが今の日本の多くの山が抱えている現状です。

そのような加子母を舞台にして、物語は「命」をテーマに進行します。「どんなに苦しくても、苦しみながら生きろ。生きたくても生きられなかった人々がたくさんいるのだ。命を支えよ。森を支えよ。それは日本を守ることなのだ」・・・津川雅彦の台詞は、このドラマの根源的テーマを表現していました。同時に、丸二の理念にも繋がりました。お母さんが死んでしまった悲しみを、一人の都会の少年が、加子母の大自然と一本の木(奇跡の木)によって乗り越えるのです。自然の力は偉大です。お母さんの遺骨を川に落とす時、どうしようもなく溢れ続ける涙と共に、彼の中に「生きる力」が生み出されました。「悲しければ、悲しみながら、生きろ」。命とは、そのようなもの。歯を食いしばって、繋げていくもの。加子母の山には命が宿っています。加子母の名には、母と子の絆が宿っています。そこには、美しい命の連鎖が在ります。

ドラマでは、内木家の本家をはじめ、加子母森林組合のモクモクセンター、加子母大杉(盆踊りのシーン)等、加子母森林ツアーに参加された方々にとって、馴染みの場所がたくさん出て来ました。身内的な嬉しさがいっぱいありました。100年単位で、山を守り続ける山守の生き方は、確かに(とてつもなく)遠回りです。極めて非効率です。経済性とは正反対の道です。けれども時代は、こちら側に(ほんの少し)向き始めています。直線的かつ物的な成果を追い求めて来た人々が、遂に疲れ始めた時、その人々の足は「山」へと向かいます。何も変わらない、何も動かない、何も起こらない、ただ歴然として「存在」するだけの山へ・・・。日本の山には、私たちが失って来てしまった「何か」があるように思います。弱いとは強いこと・・・。加子母の山に行くと、そう強く感じます。それは日本の未来を暗示しているかのようです。大自然の恩恵に感謝すること。それが、政治でも経済でも人生でも、全てを含めた共通の根源的なテーマであると。老子の思想の根本は、「無為自然」です。本当に少しずつ、少しずつ、時代は良き方向へ流れ始めているように感じます。そして最後は、弱き日本が世界のお手本と成るのでしょう。日本が世界の雛形と成って、世界のお役に立つこと。その為のヒントが、日本の山には在ると思います。

2013.10.31

一流ホテルにおけるメニュー偽装表示問題が起きました。大手で、有名で、イメージが良い、誰もが信用している場所で、このような事件が発覚する度に、一体私たちは「何」を見て来たのだろうかと考え込んでしまいます。誰もが安心と思うところほど、実体は「真逆」なのかもしれません。名の通った企業や人は、名前だけで信用を得られる状態を勝ち得ています。もちろん、そこに至るのには大変な努力と苦労と実績の積み重ねがあったはずです。そのような先人達が築いた信用、つまり「名前ブランド」に依存してしまったからなのでしょうか。

反面、名の無い会社や人は、中身で勝負するしか道はありません。特に建設業などは、昔から「手抜き」とか「欠陥」とか、常に疑いの目で見られることが多かった業界です。様々な法律や監理体制、あるいは役所の検査等、ありとあらゆる手立てを講じられて、徹底的に監視化の下で、建設作業が進められる環境と成りました。その分、様々な点検業務や書類提出、打ち合わせや中間検査も多く、作業効率がなかなか上がらないのも実情ですが、このような事件が起こる度に、「今や建設現場ほど偽装の起きにくいクリーンな場所は無いだろうな」とも感じます。

もちろん建設現場は工場とは違い、多くの人間(職人)達による手作業、手造りの世界ですので、機械(ライン)で均一の工業製品を作るシステムではありません。料理と同様に、そこには現場ごとの(ある種の)「味」が生まれます。けれどもその「味」の幅が、ある一定の範囲内に納まる為の基本的仕様や作業手順、補正手順等が細かく規定されています。その規定自体も、相当な安全率(余裕)を設けた基準です。地震国である日本の建築基準は世界一厳しいものです。安全の上に安全を見て、さらにその中で最も安全な数値の幅を設定しています。

そのような規制された環境の中でも姉歯事件は起きてしまったのですが、あれは建築の現場で起きたことでは無く、設計業務内で起きた事であり、しかも極めて特殊な事例であり、今回の偽装表記のように「ここでも」「あそこでも」と拡大する性質のものではありませんでした。けれどもあの事件の結果、日本の建物の構造設計はさらに強固と成り、同時に、設計確認体制も強化されました。これで設計段階におけるチェックレベルも上がったのです。建設現場はレストランの厨房とは違い、常に施主様や設計者、役所の担当者、多くの職人さん、あるいは近隣の方々の目に晒されています。そのことが良い意味での緊張感を生み出しているのではないかと思います。このようにして建設業界は、世間から厳しく育てられたお蔭で、立派に成長し続けているのです。

名も無い存在だったこと。厳しい目で見られて来たこと。会社も人間も同様ですが、このような困難な過程を経た者の方が、最後は強いのでしょう。今年大活躍の(プロ野球)楽天の田中将大投手も、甲子園(高校野球)での決勝戦再試合で負けた悔しさが、今の成果につながっているのかもしれません。苦難はその時はキツイですが、後に成って、自己成長へと結実します。ところで今回の事件は、国が定めている食品の表記方法にも及ぶのでは無いでしょうか。「売れるために」を優先させてしまった基準が、供給者側の意識を(全体的に)低下させてしまったのかもしれません。これからの商売は、「正直」がテーマに成るのでしょう。同時に消費者側も、良き商品の価値を認める文化も必要に成るのでしょう。このような事件があって、私たちも多くのことを学べます。やはり社会も人生も、全てが学びです。だから日々に感謝して生きねば成りません。みんなで学び合って、助け合って、良き未来を築きたいと思います。

2013.10.26

今年は10月に3つの大型台風が発生し、日本各地に大きな被害をもたらしました。特に伊豆大島は大変な状況と成り、犠牲に成られた方々には、心より御冥福をお祈りいたします。ここ数日、日本列島に近づいていた2つの台風は、かろうじて進路変更があり、上陸は避けられたようです。それでも長時間の大雨の影響は在るのでしょう。また今朝の未明には、福島県沖で大きな地震がありました。あの3.11の余震とのことです。2年以上が経っても、まだ余震が続いている・・・。これからは地震や災害があるたびに、その地域内の原発の具合が重大な確認事項に成ります。そのような社会構造を造り上げてきたのは(他ならぬ)私たち人間の総意の結果ですので、誰の責任と言う発想ではなく、常に危機意識と防災意識を持って、あらゆる機関や地域や国同士が協力して、対応していくことではないかと思います。

世界経済においては、米国のデフォルトは一時的に回避されましたが、根本的な問題が解決した訳ではありません。米国債を大量に保有する日本にとっても大きな火種ですが、相対的に見て、日本という国に対する信用は強く、最も厳しい財政状態にも関わらず、世界経済を支える役目が回って来そうな気がします。中国や韓国という近隣国との関係性は悪化したままですが、米国やプーチン大統領のロシアとは、強固な絆があるように思え、今はそちら側と力を合わせて行くのが自然だと思います。それまでは近隣国に対する緊張感を持って、経済的にも防衛的にも、シビアな対策が重要だと思います。

また来年4月から消費税が8%に成りますが、国民の所得(賃金)が本当に上がってくるのかどうかがポイントだと思います。同時にインフレ傾向が持続していくと成ると、先々の物価上昇を意識して、早めの消費活動も生まれるのでしょう。理屈通り行けば、消費が増え、税収も増え、国も国民もハッピーに成るという図式だと思います。けれども、そのように上手く行くのかどうか・・・。ただ、人間が生きて行く上で絶対的に必要不可欠な「衣(医)食住」の分野は、ますます重要に成って来ると思います。中でも「食」と「住」はその「要」ではないでしょうか。

最近、自然界の動きに数々の異変が起き始めていますので、今後は食糧難が起こるのかもしれません。健全な「食」によって「医」への負担が減ることも考えると、生命と健康のための「食」は最大の関心事です。同時に、3.11や今回の台風被害を見ても分かる通り、「住宅(建物)が人間の生命を守っている」ことに改めて気づかされます。今後もこのような自然災害の増加を想定すると、ますます強固な建物への志向は、先ず何よりも優先されるべき時流に成るのでしょう。ついに家は「夢のマイホーム」時代から、「家族の生命を守る」時代に変化して来たと思います。地震(耐震性能)だけでなく強風、突風、竜巻、津波、水害、液状化、火災、爆発、放射線等に対してどれだけの耐久力があるのかどうか。そういう総合的な視点で、自然の猛威に耐えられる建物に暮らすことが、何よりも優先される時代に成ったと思います。よって、私たち建設会社の役割はますます重要に成って来ました。同時に職人不足等の問題解決も急務です。世の中のニーズに応えられるよう全力投球です。

先週の土日は、「第13回加子母森林ツアー」に(約20名の参加で)行ってきました。本ツアーを始めて5年と成りますが、のべ250人以上の方々を岐阜県加子母の裏木曽の山へお連れしたことに成ります。加子母の山は、伊勢神宮の御遷宮のために使われている「ひのき」の産地で、強度も高く、色も独特のピンク色で、自然の猛威に対抗できる力を有した特別な「ひのき」が育つ森です。加子母の山を管理する加子母森林組合も、日本全国の中で有数の森林組合で、夢の「四世代複層林(4世代のひのきが同じ森に同居すること)」にも取り組んでいます。丸二の建築は、このような日本の精神の中心的存在である「伊勢神宮」をお守りしている、強固な「加子母ひのき」による家造りや、最強固な建築工法である「鉄筋コンクリート造」に「ルネス(逆梁)工法」「外断熱工法」「パワー・コンクリート工法」を付加させて、あるいは建物を強化するリフォーム等で、さらなる安心・安全・快適を実現しています。

時代は移り変わります。時代と共に、建築も変化して行きます。大自然との総和する中で、丸二が取り組み続け来た建築技術が必要な時代に成って来ました。そのような使命感を持って、世の中に貢献して参ります。

※オール加子母ロケのTVドラマ(TBS)が放映されます!

11月11日(月)夜9時から(TBS系列で)特別ドラマ「命~天国のママへ~」が放映されます。10月にオール加子母ロケを行った(加子母を舞台とする)作品ですが、撮影隊と地元加子母とのパイプ役を加子母森林組合の内木組合長が行い、加子母にとっても思い出深い作品に成ったそうです。津川雅彦演じる山守(林業)の家の苗字が「内木」なのですが、これは実際に、代々加子母の山を守ってきた山守の家柄である内木組合長の「内木」から取ったものです。その他、加子母の中にある本当のお話や風習を、内木組合長をはじめ加子母の方々から聞きながら、脚本に活かしたそうですので、加子母文化を体験できるドラマに成っていると思います。主人公も設計事務所の建築士(萩原聖人)で、現在の林業が抱える問題点にも触れていて、まさに私たち丸二・加子母連携事業が意図してきた延長線上に生まれた作品のような気がして成りません。その他、木村多江、矢田亜希子、上條恒彦などが出演しています。木村多江さんも実際に木の伐採を行ったそうです。いろいろな意味で楽しみな作品ですので、ぜひ皆様、ご覧ください!!

2013.10.09

少し前ですが、パキスタン南部で大きな地震があり、海上に小さな島が出現しました。ニュースで現地の人達が上陸している様子が映し出されていましたが、映画やアニメでしか見たことの無い異変がこのように数多く起こって来ると、いよいよ世界全体の問題として、取り組んで行かなければ成らないと感じます。今後は海面の上昇が起こると予測されており、これはまさに各国共通の危機に成るはずです。日本の3.11の津波が、その警告に成ったはずですが、それでも防災対策の歩みはなかなか進みません。結局、国も個人も、経済的な問題があるので、景気対策や財政改善を先行せざるを得ないのが実情です。同時に、不況は戦争やテロを誘発しやすいので、防衛対策も並行して行かなければ成らないでしょう。おそらく戦後最大の難題に直面する世界を、私たちは目撃するのかもしれません。

けれども、そのような大きな歴史的な転換と共に、私たちの日常は淡々と前に進んでいます。日本に限って言えば、確かに厳しい社会情勢ですが、戦時中の暮らしに比べれば、本当に天国のような世界です。懸命に(努力して)生きて行こうとする限り、道はあるからです。他の国には無い(何か)根源的な強固な基礎(基盤)が横たわっているような気がします。そう捉えれば、地球規模的な難題に向かうことが出来る国は、日本をおいて他に無いと思います。ケネディ大統領の長女であるキャロライン・ケネディ女史が駐日大使として赴任されることに成りましたが、ケネディ女史は「日本以外の赴任は考えられない」と発言されたそうです。私たちが知らない「日本」という国が存在していて、世界が「日本」と言う国に、「何か特別なもの」を期待しているように思えて成りません。その力に成れるのなら、人生を掛けてでも日本に行きたい。「尽くしたい国は日本だけです」とケネディ女史は述べたそうです。私たちは、本当の日本を知らないのかもしれません。

偶然にも伊勢神宮と出雲大社の遷宮が重なった年に、2020年の東京オリンピック開催が決まり、キャロライン・ケネディ女史の日本赴任も決まりました。先日は被災地東北の楽天が優勝を決めました。10月の2日と5日には、伊勢神宮内宮と外宮における「式年遷宮」のクライマックスである「遷御(せんぎょ)の儀」が無事に営まれました。そして今、加子母の神宮備林から切り出された神宮ヒノキが、伊勢の地で美しい姿を現しています。2013年の日本は、このようにして、新しい何かを生み出そうとしている様です。そして私たち丸二も、昨日(10月8日)、おかげさまで創立60周年を迎えることが出来ました。これもひとえに、お客様、地域の皆様、関係各位、そして社員みんなのおかげです。心より感謝申し上げます。人間で言うところの還暦に当たる60年を無事に迎えることが出来ましたが、伊勢神宮の遷宮と同じ年と成り、そこには特別な思いがあります。

最近、伊勢神宮がTVで良く取り上げられています。今年の参拝客数は過去最多ペースだそうです。遷宮には一万本のヒノキが必要で、今後はその確保が大変とのことです(加子母の山の素晴らしいヒノキがそれに貢献しています)。それから、遷宮の翌年は良い年に成るそうです。来年以降、世界の中で日本の位置(役割)はさらに重要に成ってくるでしょう。私たちは、戦後最大の難題に直面する世界を目撃しつつ、もしかしたら戦後最大の幸福を掴める可能性を有しているのかも知れません。それは決して物質的な幸福ではなく、きっと精神的な意味合いを含む幸福感のような気がします。私たち丸二も、新たな次の60年を築くために、懸命に人々の生命と生活を守る建築を創造し、日本と世界に貢献して参ります。ありがとうございます。

2013.09.16

昨夜、念願のコンサートへ行くことが出来ました。冨田勲の「イーハトーヴ交響曲」の演奏会です。昨年の初演を収録したCDを聴いてから、言葉では言い尽くせない感情を抱いていたのですが、今回、生の実演に接することができ、本当に良かった。冨田勲氏は(以前にも本ブログでご紹介しましたが)電子(シンセサイザー)音楽の文字通り(世界的な)パイオニアです。私が(確か)小学生か中学生の頃、(家にあった)冨田勲の「惑星」をレコードで聴いて、「これは何十人、いや何百人の人が演奏しているのだろうか」と思いながら、LPのジャケットを見ると、飛行機のコックピットのような巨大な機械のお化けに囲まれて、薄いサングラスをかけた怖い顔の男の人が「ひとり」だけ写っていたのです。けれども「まさか、この人ひとりで演奏している訳はない」と勝手に決め付け、たくさんの人が変な機械を一斉に操作して、音を出しているシーンをイメージしていました。その後、「多重録音」という方法で、音をテープに重ねて行く録音技術があることが分かり、冨田勲さんが本当にたったひとりで、このレコードを造り上げたことをやっと理解したのです。それでも、「あれだけの音響をどうやって・・・」という不思議さは今でもあります。たぶんきっと、目には見えない小人たちが、冨田さんの周りで(飛び回って)手伝っていたに違い無いと、密かに思っています。

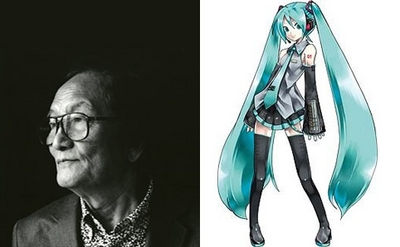

そして、その「怖い顔の男の人」の姿が、今まさに、目の前にありました。昨夜のコンサートの会場は、渋谷のBunkamuraオーチャードホールで、妻を誘って二人で行きました。幸い台風の影響にも遭わず、無事に会場へ着き、席に座っていると、私の横の通路をゆっくりと大きな人が通り過ぎました。その人は、私たちの5列くらい前の席に座ったのですが、すぐに「冨田勲だ」と分かりました。昔から写真でしか見ることが出来なかった方が、すぐ目の前にいるということに少なからず興奮したのですが、その穏やかで柔和なお顔を見て、「あのレコードの写真の人と会えたのだ」と、心静かに感謝をいたしました。その後、冨田勲さんは何度かステージに上って(けっこう長く)お話しをされ、幾度も万雷の拍手を浴びました。今年で81歳。とても元気で、朗らかで、ユーモアがあって、素敵でした。

演奏会の前半は、冨田勲さん作曲の数々の映画音楽をはじめ、新日本紀行や大河ドラマのテーマ音楽、ジャングル大帝の音楽等が演奏されました。指揮者は河合尚市さん、演奏は東京フィルハーモニー交響楽団。その後、冨田勲さんも話されていましたが、とても重厚なサウンドで、弦も美しく、素晴らしかった。そして休憩を挟んで、いよいよ「イーハトーヴ交響曲」です。この曲は、宮澤賢治の世界の音響化であり、賢治の目指した理想郷「イーハトーブ」を描く音楽絵巻です。冨田勲さんは10年ほど前に、東北大学の元総長、西澤潤一氏より「雨ニモマケズ」に曲を付けて欲しいと依頼を受けていました。それから時が過ぎ、2011年の東日本大震災が発生しました。冨田さんは、少年時代に経験した三河地震(1945年1月)を思い起こし、賢治の古里、岩手へ行き、被災を受けた東北を目にして、「今こそイーハトーヴの音楽を」と、心に決めたそうです。そして2012年11月、曲は無事に完成し、初演を迎えたのです。

「イーハトーヴ交響曲」の素晴らしさの1つに、歌と合唱があります。昨日は、慶応義塾ワグネル・ソサィエティー男性合唱団、聖心女子大学グリークラブ、シンフォニーヒルズ少年少女合唱団による合唱でしたが、先ずは冒頭の、少年少女たちの合唱による「種山ヶ原の牧歌」から、もう心は「イーハトーヴ」へと飛んで行きました。それくらい美しく透明で見事な歌声でした。この曲をはじめ、「星めぐりの歌」等、宮澤賢治自身が作った曲もあります。さらにはフランス人作曲家ダンディの「フランスの山人の歌による交響曲」も引用され、「イーハトーヴ」全体を支えます。そして、本交響曲の最大の見どころは、ソロ歌手として「初音ミク」が出演していることです。出演と言っても、初音ミクさんは、ヴァーチャル・シンガーですので、舞台上部のスクリーンの中で、歌って踊ります。冨田さんは、賢治の描く異次元世界を歌い上げられるのは初音ミクしかいないと決断し、オーケストラと初音ミクの共演という世界初の試みに挑戦し、遂に成功しました。指揮者の棒に合わせて歌い、踊る技術には相当な苦労があったようです。初音ミクは、「注文の多いレストラン」では「出られない・・・」と歌い、「風の又三郎」では(又三郎と成り)「どっどど、どどうど、どどうど、どどう」と歌います。このようにして、この交響曲は多くの人々の智慧や作品や技術による統合芸術と成りました。みんなで助け合って、力を合わせたのです。まさに「合唱」ですね。冨田勲という一人の人間の夢と志と芸術性の下で、「全てがひとつに成る姿」が(期せずして)現実化したのでしょう。「合唱」は「合掌」にもつながります。この祈りはきっときっと、遠い銀河の先まで届いていると思います。

そして、交響曲の終盤に置かれている「雨ニモマケズ」の合唱は、CDで聴いた時とは全く違う、深い感動がありました。一言一言の賢治の言葉が胸に突き刺さったのです。死を覚悟して、自身の手帳に書き遺したメモが、このように後世になって世の人々に知られるように成り、日本人の生きる力に成るなど、賢治自身も夢にも思っていなかったのではないでしょうか。合唱が(とても丁寧に)「一日玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ」と歌う時、人間の「生」とは何かを感じます。生きていること自体、その全てがいかに素晴らしくて、尊くて、幸福なものなのか。賢治の理想とする人間像が、「雨ニモマケズ」で歌われて、この交響曲は全ての山場を終えますが、その後から終曲までの間に響いている声は、東北で生命を落とされた方々の遺言のように聞こえます。そして、私たち一人ひとりが、「そういうものに私は成りたい」と願う時、新しい世界は幕を開けるのでしょう。そのようにして、この音楽はいつまでも、一人ひとりの心の中に生き続けるのです。

さて、この「イーハトーヴ交響曲」の生演奏を聴きながら、私は涙を流しました。本当にポロポロと・・・。それは、本交響曲の最大の山場とも言える5曲目、「銀河鉄道の夜」でした。以前のブログでも書いたと思いますが、ここで描かれる物語世界を表現できる言葉はありません。音楽のベースに(大好きな)ラフマニノフの交響曲第2番の有名な第3楽章(アダージョ)がありますが、この曲と「銀河鉄道の夜」を融合させた発想自体と音楽的展開に本当に驚きました。まさに数多くのクラシック音楽を変容させて来たトミタ・ワールドの真骨頂です。親友カンパネルラと共に銀河鉄道の旅を続けるジョバンニは、二人で共に過ごせる時間を心から嬉しく感じていたと思います。その感情の波が音楽と同化しながらも、ジョバン二が後に知ることに成るカンパネルラの死への悲しみが含まれて行きます。そして初音ミクは、異次元空間から、「ケンタウルス、露を降らせ・・・」と何度も声を発します。途中、鐘の音が聞こえ、合唱による巨大な讃美歌が入り、「もうよい、お前の務めは終わった。その地を離れてここにおいで・・・」と、天上からの優しい声が響き渡ります。その声は、カンパネルラの(自己犠牲による)死と浄化を暗示させ、ジョバンニに成り替わった少年少女たちに「カンパネルラー!!」と叫ばせます。そしてその叫びに呼応するかのように、「ジョバンニー!」という声が木霊します。このようにして、銀河鉄道の車輪の回転運動のようなメロディーが(永遠に)繰り返されながら、遠い銀河を駆け抜ける列車の映像がコンサート会場の壁全体に投影されました。そこには、宮澤賢治の宇宙しか、在りませんでした。すべては「ケンタウル祭」の夜の出来事。ジョバンニとカンパネルラの友情と別れ。生と死。この地と銀河。永遠に続く列車の車輪の音。みんなみんな、(多分きっと)私たちも繰り返しているかもしれない物語・・・。あの震災を目にした冨田さんが心に定めた音楽が、「いま、ここに」在りました。その温かく遠くを見つめる目線は、カンパネルラを思って遠い銀河を見つめるジョバンニの澄んだ目と重なります。きっと冨田勲さんは銀河からの声を聴いたのです。そして、その声を音楽にしてくれました。だから私は、「カンパネルラー」と「ジョバンニー」の声が呼応し合う時、この地と銀河は「つながっている」と確信できたのです。あの時の少年少女たちの(文字通りの)懸命の「叫び声」は決して忘れません。宮澤賢治の理想郷は(残念ながら)未だ実現していません。けれども、すぐに実現しなくても、実現させようとし続ける「行為(~ing)」こそが最も美しいのだと思います。それが日本人の美しさであり、力だと思います。

ところで、コンサートの途中(ステージ上で)冨田勲さんが人形浄瑠璃の話をされました。初音ミクは、日本の伝統芸能である人形浄瑠璃であると。人間が作った人形(バーチャル)だからこそ、人間の魂の本質をより豊かに表現できる。それが日本の文化の不思議なところであり、日本の力だと。そう考えてみると、日本に宮崎駿さんをはじめとする世界的アニメクリエーターが数多く発祥したのも、この話とは無縁ではないと思います。日本人だけが、その強き思い(願いや祈り)の本質を抜き取って、別の対象(絵や人形)に転送することができる。それは、その「思い」の根底が(常に)清らかなものだからではないでしょうか。今回の演奏を指揮された河合尚市さんからも、そのような印象を強く感じました。初演(CD)の指揮者とは違ったのですが、この「イーハトーヴ交響曲」に対する思いの強さを、本当に感じました。宮澤賢治と冨田勲の魂の中に在る純粋無垢な清らかさと同調し、共鳴し、爆発したのです。それくらい一体化していました。まさに魂の演奏でした。ほんの2時間弱という短い時間、本当にいろいろな形の日本人の魂を感じられたコンサートでした。宮澤賢治がいて、冨田勲がいて、次は私たちの世代です。この日本をつなげていくには、清らかな心が大切なようです。それさえ失わなければ、日本も、世界も、そして私たち一人ひとりの人生も、きっと良くなる。時間は掛るけれども、きっと。

2013.09.09

宮崎駿監督の引退会見を見て、とても心に残る言葉がありました。自作の映画を通じて、子どもたちに伝え続けたメッセージは、「この世は生きるに値する」だった・・・。ジブリ映画は、単なる子ども向けの冒険アニメではなく、深遠な精神性と隠喩を内在しています。私が宮崎アニメで最も関心を持ったのは、「千と千尋の神隠し」でした。あの作品を映画館で観た時、これは(人間が)考えて作ったものではなく、天空からの啓示によって創造された「ビジョン」ではないかと感じたのです。奇妙なトンネルを抜け、両親と別れて、一人生きねばならなくなった少女(千尋)は、自身の力で(懸命に)希望を見出し、元の世界へ戻ります。このような暗いトンネルを挟んで、「実」の世界と「虚」の世界が結ばれたのですが、私たちはきっとその両方を(交互に)生きながら、長き成長の旅を続けているのでしょう。そう考えてみると、千尋が迷い込んでしまった異空間世界とは、もしかしたら彼女自身の過去生の1つだったのかもしれません。今の自分は、過去の自分の積み重ねで形成されています。よって未来を創るのは、今(未来から見た過去)の生き方次第と成ります。主人公の千尋は、(いつかどこかの時代で)とても辛くて悲しい時を過ごしたのでしょう。でもその経験のお蔭があって、今の幸せを得ています。この世で生きるとは、経験を積むためのスタディであり、何一つ無駄なことはありません。長い視点で必ず帳尻が合います。今の苦しさは未来の幸福の種。苦しければ苦しいほど大輪の花が咲く。だから、この世は生きるに値する。

2020年の東京オリンピックが決まりました。先ずはお祝いしたいと思います。ただ、日本の最終プレゼンテーションをTVで見ながら、実は複雑な思いがありました。日本のプレゼンは確かにとても素晴らしく、感動的でした。一体感もありました。同じ日本人として、招致メンバーの方々の苦労と努力には心から敬意を表します。けれども反面、このまま東京に決まって良いのだろうかと云う思いもありました。福島の原発問題や東北の復興を後回しにして、(一部の地域や企業の利益の為の)イベントに注力して良いのだろうか。日本よりも経済状況の悪い国に譲るべきではないか。けれども、オリンピック開催の勢いが、かつての高度成長を遂げた日本復興のシンボルと成り、東北の復興や、更に強固な首都を造ることに繋がるのであれば、それは確かに良い事だ。けれども、今後の世界情勢の悪化によって、今度は東京がテロの標的に成るリスクも生まれるかもしれない。TV番組で、日本中が喜んでいる(様な)映像を見ながら、思考の整理が必要と成りました。

ただ1つ確かなのは、東京でオリンピック関連施設等の建設が始まると、東北をはじめとする全国の建設作業者が東京へ集中します。それにより東北の復興はさらに遅れてしまう可能性があります。現時点で、建設作業者の人手は不足気味です。リーマンショック以降、多くの建設業者が廃業をしたからです。再び景気が回復して行けば、ゆるやかに人手は戻って来るのですが、オリンピックという大事業に成ると、それに追いつけるかどうか。国や地方が建設業者を大事にして来なかったツケが、結局自分自身の首を絞める状況を招いてしまいました。けれども日本の建設業者は、そのような状況の中においても、再び新たな道を探して、社会に貢献します。つまり日本の再建は、建設業者の手によって実現するのです。東京オリンピックが決まった以上、日本中の建設業者が(今こそ)立ち上がり、東京オリンピックの成功と東北の復興と第2の高度成長への狼煙を上げなければ成りません。さらには(今後、予測されている)大地震等の災害にも(各地域で)備えなければ成りません。そのような方向性を持って、私たちはこれからの時代を切り拓いて行くのです。結局最後に社会を支えるのは、(かつて)3Kと言われたアナログの仕事なのです。現代の若い人たちには、ここに気付いて欲しいのです。宮崎駿監督の仕事は、毎日、紙とペンに向き合うアナログ作業です。最後は人の「手」を超える仕事はありません。

いずれにせよ、2020年に日本は立ち直っていなければならない。今回、日本はそういう約束を世界とした訳です。これは重いことです。退路を断ったと言えます。2020年まであと7年しかありません。その間に、首都を(大地震に強い)強固で安心安全な都市に再生し、東北の被災地の復興を完全に終え、福島原発の汚染水問題も(除染技術等で)完全に収束させ、さらには全国的な経済成長を軌道に乗せ、財政再建の目途を付ける。これが出来ないと日本は信用を失います。でも同時に、このような約束をしたことで、実現する可能性も高まります。私たちは、これから7年の日本が、(一部の利益ではなく)全体の利益に成る様に注意しながら、2020年を迎えて行きたいと思います。

さて、オリンピックの最終プレゼンテーションを見ながら、もう1つ感じたことがありました。それは、このような素晴らしい一体感を持って事に当たれば、日本は(間違いなく)勝てると言うことです。日本はチームワークの国であると云うことです。お互いの役割を認識してチームプレーに徹すれば、数十倍の力を発揮するのです。これを外交にも生かして欲しい。同時に福島の問題についても、このような一体感で臨んで欲しい。国と東電と地元が一体と成って取り組めば、もっと早く解決の道は生まれたはずです。「オリンピック」で出来て、「フクシマ」で出来ないはずはありません。また、今回のプレゼンの最初を飾った高円宮妃久子様のスピーチは本当に素晴らしかった。東日本大震災における各国からの支援に対する感謝の意を表されたのですが、心が震えるお言葉でした(ここで「日本に決まった」と感じました)。世界の(日本の)皇族に対する尊敬心は、想像以上のものがあります。それだけに今回の決定は、日本の国民全員の大きな責任に成ったと感じます。でも、それで良いと思います。これから日本は(歴史に残るであろう)非常に大きな難局を乗り越えて行くでしょう。それが「戦争」でなく、「オリンピック」で良かったと言えるようにしたいのです。私は1964年の東京オリンピックの年に生まれました。ですので、日本の成長と共に自分自身の成長もあります。日本中の人々が「2020年をどのような状態で迎えるか」と云うビジョンを持って、この7年間を生きてはどうでしょうか。今の自分とは全く違う(より素晴らしい)自分自身に成っているかもしれません。そう考えるだけで楽しいです。だから、この世は生きるに値するのです。

2013.09.03

昨日の埼玉から千葉にかけての竜巻被害は大変なものでした。ニュースの映像を見ただけでも、暴風の激しさが分かります。あの関東大震災から90年の日の翌日に、「風」という形で自然の猛威を見せ付けられましたが、確かに世界的な天候異変はますます進行しているようです。「もう時代に追いつかれた」とNHKのインタヴュー(7月)で語っていた宮崎駿監督が、引退を表明されました。常に時代の先を生き、未来への警告を発し続けてきた人が、現実のスピードに追い付かれてしまった。それほど時間軸が加速しているのであれば、私たちも今すぐ真剣に自然界と向き合わなければ成りません。映画「風立ちぬ」で予兆された「風」の猛威が、映画の公開直後に現実化しました。

数日前のNHKスペシャル「MEGAQUAKEⅢ 巨大地震 南海トラフ 見え始めた”予兆”」を見ました。南海トラフ地震については、以前より重大な予兆が出ていると聞いていましたが、もうすでに「スロー・クエイク」と呼ばれる(岩盤がゆっくりと動く)現象が確認されているとのことです。これは、東日本大震災の1か月以上前より、震源地の東側で発生していた現象と同じものだそうです。南海トラフ地震の想定規模はマグニチュード9。もしそのような巨大地震が発生したら、四国、大阪、名古屋から東京湾まで(広範囲にわたって)大きな津波が発生し、甚大な被害をもたらします。

それにしても、CGで見る(地震の引き金と成る)地下プレートの動きは、まるで生き物の様です(龍がゆっくりともぐり込んで行く姿に見えます)。私たちが立っている地面は、動いていない様に見えて、実は動いている。そのような当たり前のことに、今頃になって気付かされています。そんな私たち人間達の愚かさ、うかつさ、無神経さに、地球という生き物が反応して、様々な現象を起こしているのかもしれません。けれども私たち人間は、目先の事ばかり追いかけてしまい、未来のことや全体のことを後回しにしてしまいます。この堂々巡りが終わるまで、自然の猛威は加速していくのでしょう。

昨夜のNHKニュースでは、大地震発生後のゼロメートル地帯への注意喚起を行っていました。津波が来る前に堤防が崩壊して、海水が街へ流れ込むという想定があるからです。起きて欲しくはないですが、そういう可能性を想定して、短い時間で避難場所へ行く意識の準備をしておけば、大難が小難に成ると思います。昨日の竜巻を見て、今後は巨大暴風に対する防災対策も必要と感じました。また、福島の汚染水流出は、時間が経つに従って、巨大な問題に成って来ています。原発事故はまだ終わっていない。むしろ状況は悪化している。日本全国、あるいは世界中、打つ手が見えない問題が山積しています。

そのような状況の中、否、そのような状況だからこそ、私たちは時間を掛けて「回り道」をすべきと思います。人間は苦しくなると、すぐに良くなる起死回生のウルトラCを探します。けれどもそれらは全て一過性のもので、時間が経つと逆効果に成るものがほとんどです。すぐに楽になりたいという「エゴ」を辛抱して、他者に依存するのではなく、時間を掛けて自力を付けていくことです。その間は確かに苦しいですが、自力で得たものは一生の宝物に成ります。もし他者に依存してしまうと、一生、自分の人生を(他者に)支配されたままです。だから一気に良くしようと思わずに、あえて少しずつ(丸二では「1mmの前進」と言います)改善していくこと。一歩ずつ、足を踏みしめて、ゆっくり登ること。できるだけ長期の視点で(少しずつ良くなる)計画を立てて行くこと。国の財政問題も同様に、少しずつ良くなる方向性を示すこと。そのために10年、20年、あるいは50年、100年のビジョンを示すこと。

良く成り始めると不思議に(勝手に)スピードが上がって、思わぬ速さで達成することもあると思います。日本の場合は、根本的な治癒として、経済(景気回復)が大切だと思います。景気を回復させることで、税収を上げることが、本来の自然治癒だからです。国としては、どうしても大手企業の景気回復を優先させます。それが早く効果が見えるからです。けれども日本は中小企業で支えられている国です。本当は時間を掛けてでも、中小企業を良くする政策が必要です。同時に、私たち中小企業の経営者が、この現状を打破していくことです。過去の経験が役に立たない時代では、むしろ小さな会社の方がオリジナルな道を開拓できます。チャンスなのです。このような混沌の世の中は、必ず新しい世の中へと向かいます。その新しい世の中において、自然界との総和を実現しながら、人々のお役に立てる「美しいビジネス」を今から始めていくこと。それは、確かに気が遠くなるほどの道のりですが、その方向へ向かって行く一歩一歩を楽しむことができれば、「意外と早かったね」と成る様な気がします。大自然から愛させるビジネスを目指して・・・。だから、日々1mmの前進です。

2013.08.27

数日前の夜、NHKスペシャル「シリーズ東日本大震災:亡き人との”再会”~被災地3度目の夏に~」を見ました。そして少なからず驚きました。NHKがこのような番組を制作したことにです。あの東日本大震災以降、多くの人々が亡くなった家族と「再会」をしていると言うのです。「目の前で水の中に沈んでいった義母が、ある晩、先に亡くなっていた義父と仲良く一緒に、庭の窓から部屋に入って来ました」。「幼稚園で死んだ子どもが、仏壇の前に座っていて、私(母親)の方を見ていたのです」。「妻と息子2人が死んだのですが、ある日、不思議な少女に手を繋がれて、長男と二男が部屋の中に立っていました」。あくまで体験者の声をそのまま伝える形の内容でしたが、そこに必要なのは解釈ではなく、(先ずは)ありのままを受け入れることだと思いました。

その中で、とても大切な共通点を見つけました。姿を現した人々は(みんなみんな)とても素晴らしい「笑顔」だったという事です。「助けられなかった私を、許してくれているのだろうか・・・」と悩んでいる人々の前に現れて、「大丈夫。心配しないで。私は元気。だからもう悲しまないで。ありがとう」と伝える為に天上から降りて来たのでしょうか。子どもを失った親が、その時の様子を絵に描いたものを見ましたが、(その子どもたちの笑顔が)何て素敵でかわいいことか。それに穏やかで、温かい。ある晩の夕食時、亡くなった小さな息子の仏壇に向かって、「一緒に食べようね」と声を掛けた瞬間、(その子が大好きだった)アンパンマンの自動車のおもちゃの音が鳴って、ライトが点いたそうです。「お母さん、いつまでも一緒だよ・・・」。母親の目にはもう涙はなく、笑顔が戻りました。

2011年3月11日の東日本大震災で生命を失った方々は、みんな何かしら大きな約束の下に生まれて、その使命を果たし、みんなで一緒に去って行ったのではないかと感じます。本当の日本を再生する為に、世界の平和を実現するために、真実の愛を教えるために。だからみんな「笑顔」だった。けれども私たちは、その意志を受け止めることが出来たのでしょうか。日本の再生に向けて、歩み始めたのでしょうか。あれから2年と半年が過ぎました。今こそ、直接の被災を受けなかった私たちこそが、震災で大切な人を失った人々を見習って、笑顔と共に前へ進む時です。NHKが(勇気を持って)このような世界を扱ったのには、それなりの理由があると思います。1つは、確かにそのような事実が相当数存在していること。もう1つは、(解釈自体よりも)そこに含まれている「意味自体」を提起するためだったのではないでしょうか。

最近買った本の中に、「人は死なない-ある臨床医による摂理と霊性をめぐる思索」という一冊があります。これは東京大学医学部救急医学分野教授の矢作直樹氏が書いたもので、現役の東大のお医者さんが霊や魂の実在について語った内容の様です。まだ読み始めていないので、詳しくはまた別のブログで書こうと思いますが、この先生は医療の道に麻酔科から入ったようです。実は以前読んだ本で、麻酔がなぜ効くのか未だに不明である事を知りました。私たちは、全ての物事は科学的に解明されているものと信じ込んでいますが、実際は、「解らないこと」ばかりなのが実体の様です。麻酔が科学的に解明されていないからと言って、麻酔無しで手術を受ける人はいないでしょう。理由は解らないけど、実在する力に(実際は)私たちは頼って生きているのです。今の科学で解明できなくても、在るものは在る。「亡き人との再会」も、(もしかしたら)その中に含まれるのかもしれません。

死者の霊を追悼する音楽「レクイエム」は、多くの作曲家によって残されました。有名なのは、モーツァルト、ヴェルディ、フォーレの3大レクイエムですが、最近聴いたのはブラームスの「ドイツ・レクイエム」です。レクイエムは通常ラテン語で歌われますが、プロテスタントであったブラームスは、ルターの訳したドイツ語版聖書を基に、ドイツ語で書きました。ブラームスとしては初期の作品なので、あまり有名ではありませんが、とても美しい音楽です。レクイエムと言うと、何か恐くて悲しいと言うイメージがありますが、この曲は全くそのような事はなく、とても穏やかで優しいエネルギーを感じます。こちら側だけでなく、(もし)向こう側も在るとしたら、その両方を認識することで、本当の全体世界が見えて来る。本当の全体世界が見えて来ると、不安や恐れも無くなる。その1つのブリッジ役としての「レクイエム」が在るとしたら、そこに「穏やかな音」が聴こえるのも必然でしょう。

さて、昨夜のNHK「プロフェッショナル~仕事の流儀」は、「宮崎駿スペシャル:風立ちぬ~1000日の記録」でした。すでに映画を見終えていたので、とても興味深く面白かったです。「面倒くさい、面倒くさい」と言いながらも、必死で絵や台詞を書き続ける宮崎駿氏と、零戦を開発した堀越二郎氏とがここで重なります。零戦開発者の物語を作ることで、戦争美化と言われないだろうか。でもそれに対する答えが見つからない。「作りたいから作る」としか言いようが無い。けれども絵コンテを作成中に、何かが閃き、突然(指揮者の様に)体が動き出し、(堀越二郎氏が本当に作りたかった)美しい飛行機の姿が空を舞うシーンが加わりました。言葉には表せないけど、それが答えだったのでしょう。東日本大震災発生時、スタジオジブリは数日間を休業としました。けれども宮崎駿氏は、通常通りにオフィスに出て来て、そこに居る社員たちに、「なぜ休業にするんだ!出て来られるじゃないか!向こうの方が大変なんだ!(甘えるな!)」と激しく叱責していました。その気持ち、とても良く分かります。あの日起きたことは、私たち全員の出来事。だから自分たちも一緒に乗り越えないと行けない。戦争、地震、津波、原発。全部(元は)自分たちの問題。その矛盾や葛藤と向き合え。悩め。苦しめ。

あれほどのヒット作を造り続けている人であれば、もっとのんびりと豊かな生活を送っても良いはずです。それなのに自分を追い詰め、苦しみ、もがく。カップラーメンを食べながら、「食べるのも面倒くさい」とか言って、机から離れ無い。けれども、「今こうして映画を造れるのは、本当に幸せなこと」と言う。戦争や地震で、生きたいように生きられなかった人々がいた。だから懸命に生きられる幸せを感じたい。「懸命に生きよ」・・・やはりこの言葉こそが、震災で亡くなられた方々からの(私たちへの)メッセージではないでしょうか。「亡き人との再会」をどう解釈するかでは無く、亡くなられた方々の笑顔や温かい思いを(今、自分自身が)感じられるかどうかの問題だと思います。そのような美しい感性を持てる人間に成長したい・・・。このようにして2013年の8月が終わろうとしています。