2013.08.23

トム・ハンクス主演の映画「クラウド・アトラス」をDVDで観ました。これは、「転生」をテーマにした小説の映画化で、6つの時代を(輪廻転生しながら)生きた人々のそれぞれの人生を描いた作品です。監督はウォシャウスキー(姉弟)で、彼らの代表作は「マトリックス」です。でも私自身、「マトリックス」にあまり感動しなかったので、今回の「クラウド・アトラス」に対しても、特別大きな期待は持っていませんでした。ただ「転生」がテーマと言うことで、関心を持ったのです。

映画自体は「マトリックス」同様、映像は素晴らしかったのですが、6つの時代を行ったり来たりするので、何が何だか(誰が誰だか)分からない面もあり、「転生」そのものに対する探求や洞察よりも、スピード感あふれる壮大なアクション映画として見るべきものだったのでしょう。もう一度観れば、受け取り方は変わると思いますが、ここがハリウッド(商業)映画の限界かもしれません。でも「転生」を描いたという面において、興味深い点もありました。

それは、「悪人は6つの時代とも悪人として生きている」という点です。例えば、普段はロマンティック・コメディの主演が多いヒュー・グラントなどは、最後は人食い族にまで成ってしまい、これはこれでとても面白かったです。6つの時代を経て、一人の人間がどのような運命を辿ったかという視点は薄いので、あとは観た側で考えるしかないのですが、(あくまで転生がある前提ですが・・・)確かにそのような人生を繰り返し、その負のループ(堂々巡り)から抜け出せないことも現実的にあるような気がします。

一方で、トム・ハンクスにも悪人的な人生もあったのですが、6つの時代を経て少しずつ変化が生じ、6つ目の人生では大きな悲劇に遭いながらも、心穏やかな晩年を迎えています。そのようなマクロな視点で自らの人生を俯瞰した時、今の人生の「今」にはとても大きな意味があるように感じます。「今」をどう生きるかによって、今回の人生のみならず、その次以降の人生にも大きな影響が在る。陥りやすい(繰り返しの)負のループからどのようにして抜け出すか・・・。結局、主人公たちは(同じ時代を)同時に生きてはいますが、それぞれの人生のステージは少しずつ変化して行くのです。

そう考えると、仮に今が苦しくても(次の人生以降まで含めた)未来を良くすることは充分可能ではないかと考えます。その為には、今の環境の中で懸命に最善を尽くすことしかありません。その繰り返しによって、だんだんと負のループから脱することは出来るのではないか。それは多分、自分が思い描く理想像とは随分遠く離れているかもしれません。けれども、6つ先の人生まで含めたとしたら、先はまだまだ相当長いのです。今すぐは無理でも、時間を掛ければ必ず近づく。やはり毎日1mmの前進ですね。そう思って動き出せば、(案外)突然夢が叶ったりするかもしれません。逆に今すぐ良く成りたいと欲を出すと、なかなか負のループから抜け出せない。「人生、遠回り」と知ることで、むしろ不安は無くなり、必ず良きサイクルの中に移動できると思います。

最近、地元の大好きな本屋さん(ブックス・ルーエ)で「想定外」という本を見つけ、何となく読んでみました。この本で述べられていたのはただ1つ、「成功者は回り道をしていた」ということです。物事はすぐに(直線的に)叶うことは無く、必ず回り道や反対方向へ向かった時に、(思わぬ形で)成就している。ほとんどの人(会社)は、すぐに結果を出そうとしますが、それで成功した人(会社)はほとんど無い。苦労の中で、夢とはほど遠い内容を懸命に続けた(回り道の)結果、思わぬ形で夢が実現した。目先の欲を直接的に追いかけた人は、結果的には目的地からどんどん離れて行った。逆に(仕方無く)目的地とは違う方向へ向かったり、遠回りや回り道をした人の方が、不思議と目的地に着いている。

「カーネル・サンダースの教え」という本を読みました。有名なケンタッキー・フライドチキンのカーネルおじさんの物語です。カーネル・サンダース氏は、65歳で全財産を失ってから、「ケンタッキー・フライドチキン」のビジネスを始めました。それまでの人生は、解雇、失職、転職、裁判、逮捕、銃撃戦、大事故、火災、離婚、倒産、破産等の連続で、現在のお店の前にあるにこやかなカーネル人形のイメージとはほど遠いものでした。けれども、そこで経験した数々の偶然の中から、フライドチキンは生まれたのです。要は、「食う」ために懸命に(文字通り命懸けで)生きながら、壮大な回り道をして来た結果、思わぬ形で(全くの想定外で)成功を掴んだのです。何とも不思議な話です。結局、カーネル・サンダース氏の信条は「最善を尽くす」だったのですが、やはりこれに尽きるのでしょう。

最善を尽くしても、結果は良く成らないかもしれない・・・と人は不安に思います。確かにすぐに良くは成らないでしょう。けれども、それは必ず時間差で応援が来るはずです。一昨日、ついにイチローが日米通算4000本安打を達成しました。この偉業は本当に素晴らしいものだと思います。けれどもイチローが「4000本」という数字を、直接的に目指していたようには決して見えません。インタヴューでも話されていたように、むしろ数多い失敗に対して真摯に向き合って来た結果としての産物のように感じます。もし転生があるとしたら、イチローは過去の人生を含めて、壮大な時間を掛けて(=回り道をして)、「今」に辿り着いたのではないでしょうか。人からは「すぐ出来た」ように見えても、実際は悠久の時間軸を経ての業かもしれません。だとすれば、私たちは他者との(全く無意味な)比較を終わりにして、自身が歩んでいる「回り道」への価値を見出し、そのまま自分自身の道を(安心して)行くことだと思います。人間誰もが、回り道をしながらゴールに向かっている成功者であると信じて・・・。

2013.08.16

昨日(8月15日)は終戦記念日でした。68年前の昨日の正午、昭和天皇の玉音放送が流れました。そして日本は負けました。当時の国民は、それをどのように聞いたのでしょうか。今の私たちには想像もつかないことです。今年の夏は異常な暑さで、連日各地で40度以上を観測しておりますが、あの戦争で焼かれた町の熱さに比べれば、まだまだ恵まれていると思います。私たちは、自国を敵国に占領された時の恐怖(覚悟)など、絶対に分からないでしょう。ところがその後の日本は(神懸かり的な)経済発展を遂げ、平和な国に成りました。敗戦国にも関わらず・・・です。この奇跡に対しての感謝の思いを(今を生きる)私たちは本当に持ち合わせているのだろうか。今こそ、この平和な日本を築き上げた先人達と御先祖様への感謝と追悼(供養)の思いが大切なのだと感じました。

8月15日は大いなる転換点と成った日です。もし昭和天皇がご自身の生命を惜しんでいたならば、8月15日以降も戦争は続いていたでしょう。その時は、今の日本の繁栄は無かったはずです。平和も無かったはずです。もちろん、戦争を回避できなかったという無念さはあります。けれども(いつの世も)「今」という現実を生きる中で、最善を尽くす以外に道はありません。皆、懸命に「今」を生き抜きました。私たちは(幸い)歴史から学ぶことできます。未来の日本を救った8月15日を思い出しながら、今度は私たちが国の未来を決める番です。

一方、エジプトの騒乱では、死者が500人を超えたそうです。このような不毛の戦いからは何も生まれないと、私たちは過去の戦争から学びました。けれども外部からの攻撃を防ぐ意識も同時に必要です。そのバランスの位置について、現在様々な意見がぶつかり合っていると思います。でもそれは戦術(方法論)であって、「日本の平和と繁栄を実現する」という戦略(目的)においては(確かに明確では無いですが)共認されていると思います。この現実世界は必ず(矛盾し合う)2つの力が働いています。だから難しいし、なかなか答えが出ない。けれども答えを出さなければ前へ進まない。そのような葛藤の中においても、「日本の平和と繁栄を実現する」という強い意志が(みんなの中に)存在すれば、日本は必ず良き方向へ行くと信じます。日本と言う国が立派に成長したところを(先人達に)見せてあげたいと思います。

その為には、私たち日本人一人ひとりの意識の向上が必要だと思います。先日のニュースでは、富士山のゴミの増加に対する報道がありました。世界遺産に登録されたことで、登山者が増えたからだそうです。世界遺産に成ったのも、登山者が増えたのも、そしてゴミが増えたのも、全て人間側の都合です。大自然(富士山)側への配慮(畏敬の念)は、そこにはありません。街を歩いていても、タバコのポイ捨てや空き缶等のゴミが目に付きます。世界的に見れば、確かにキレイな方だと思いますが、日本人だったらもっと良くできるはず・・・と思います。次に使う人のことを考えて、キレイにしておくという日本人の美意識が失われると、この日本を守っている(目には見えない)「何か」が離れて行ってしまう様な気がするのです。家や職場をキレイにすることは、運気を上げる上で非常に大切なことですが、同時に戦争(戦い)を起こさない為の抑止にも成っていたと感じるのです。飛躍した考えかもしれませんが、でも全てはつながっています。

昨日は(午後から)千葉方面に用事があり、車で出掛けました。帰りがちょうど夕日に向かって走る時間帯だったので、サングラスを掛けて運転し、薄いヴェールの雲の向こう側に滲む美しい太陽を目指しました。この光に照らされていること自体が、本当は奇跡的なことなのに、私たちはついそのことを忘れてしまいます。私は太陽を見ると、映画館を思い出します。スクリーンに映像を映し出せるのは、映写機の光源が在るからです。私たちは、自分自身の人生と言う映画を自ら脚本・監督し、その映画の中で生きようとしています。けれども、その人生(光の粒子)を映し出している光源をつい忘れてしまいます。まるで太陽の存在を忘れてしまう様に。その光源とは、自分自身の良心ではないでしょうか。自分自身の良心が光源と成り、自身の人生を白い壁に投影しているのではないでしょうか。だから人生を創り出しているのは(他の誰でも無い)自分自身だと思うのです。

光源の存在を忘れて、白い壁に映る映像を変えようとしても、なかなか上手く行きません。それはただの白い壁に過ぎないのだから。私たちは太陽を見る時、同時に自身の心を見ています。その心(光源)を美しく磨くことで、映写される映画はもっと美しく成るに違いありません。戦争も平和も、誰かが造るものではなく、自分自身の問題ではないでしょうか。平和な人生を送るには、それに相応しい光源を発すること。外側に求めるのではなく、内側に答えはある。8月15日は、日本人にとって極めて重要な日です。日頃は忘れてしまっても、この日だけは自分の心の中に「平和」を映し出すこと。目の前の太陽に「ありがとうございます」と感謝しながら、(それに比べて)自分自身の至らなさがとても恥ずかしいのですが、それでも(少しでも)良き光源に成れるよう、もっと平和な世界が実現するよう、自身の中身を磨き続けようと思います。

2013.08.12

8月12日は、日航ジャンボ機が御巣鷹に墜落した日です。あれから28年が経ちました。520人もの多くの乗客が犠牲と成ったあの大事故。私は当時大学生で、ちょうどその日は家族と外食に出掛けており、家に帰ってからニュースで知りました。最初は日航機の消息が不明という状況で、その後(かなりの時間が経ってから)墜落と分かりましたが、墜落現場の特定に迷走し、(確か)翌日以降に成って「御巣鷹」という聞きなれない地名を知りました。

その後、TVのニュースで墜落現場からの中継が始まり、数名の生存者の救出劇などが映し出されました。坂本九さんが乗客だったことも知りました。事故の原因は、同機体の直前の尻もち事故だったそうです。いずれにしても、多くの人々が尊い生命を落とされたこの事故を思い出すことで、私たちは亡くなった方々への追悼と共に、二度とこのような事故を起こして成らないと、心に強く刻んだのです。

この事故を描いた小説や映画も生まれました。中でも「クライマーズ・ハイ」や「沈まぬ太陽」は、とても素晴らしい作品でした。けれどもそこには、悲劇が起きたことによって、良き作品が生まれたと言う(何とも言い様の無い)葛藤(ジレンマ)が存在しています。でも同時に、起きた悲劇を風化させず、いつまでも(未来の)人々の心の中に残し続けようとする「希望」も同時に内在されていました。亡くなった方々の本当の思いを知る事は出来ませんが、でも「いつまでも、忘れないで欲しい・・・」という願いは(間違い無く)在ったと、私は感じるのです。

翻って、世の多くの芸術作品は、実際に起きた出来事を基に生まれています。あくまでも造られた「作品」ですので、その作者の人生観、宇宙観としての表現であり、必ずしも事実(真実)そのものという訳では無いでしょう。つまり、作者がそこで伝えようとしているものは、単なる「事象」ではなく、そこに内在する「本質」なのです。あらゆる事柄を取り巻いている普遍的な世界です。宮崎駿監督の「風立ちぬ」においても、堀越二郎氏と菜穂子の物語はフィクションです。でもそのような「事象」は(確かに)無かったけれど、そう云う「愛」という本質は在ったに違いない。そのような目には見えない世界までを映像化する為に、新たな設定や物語が発想されるのだと思います。そこには「事実では無いが、真実である」「嘘から出た真」という道理が在ります。

そのようにして、実際に起きた歴史は(歴史学者や報道機関のみならず)実は芸術家たちの手によって、確かに未来へつながっているのです。本、映画、音楽、詩、舞台、祭、花火という様な「美しい形態」に形を変えて、真実(本質)は伝承され続けています。今回の東日本大震災についても、これから多くの作品が生まれて来るでしょう。原爆と原発についても同様です。同時に、それでも原発を維持しようとする人々の苦悩を描く物語も出て来るでしょう。全てが完全に(キレイに)治まる世界は無いからです。けれども、その中で多くの人々が「共認」できる範囲を(少しでも)広くしていくことは可能です。その為に、私たちは「忘れてはいけない」のです。その「忘れない」と云う役割を担っているのが、芸術の世界だと思います。

私は映画や音楽が大好きです。一方、そんなものに興味を持っても何の得にも成らないと思っている人々も多いです。けれども(だとすれば)なぜ人間の本能の中に「感じる力」が在るのだろうか。なぜ感動し、涙を流すのだろうか。なぜ涙を流した後、心が優しくなるのだろうか。これはとてもとても大切なことではないだろうか。私は、人間が生きて行く上で、絶対的に必要な要素としての「衣(医)食住」の中に、「文」を加えます。芸術や教育などを含める文化の「文」です。

あの東日本大震災の後、東北の人々はすぐにお祭りを再開しました。食べるもの(=仕事)や住むところが未だ不安定な状態だったのに(全てが流されてしまった街の中で)いつもの様にお神輿を担ぎました。共に生きる為に「祭」という「文化」「伝統」を守りました。祭りが「生」そのものだったからでしょう。また「衣(医)食住・文」の中の「住(建物)」も、まさに人々の生命と暮らしを守る為に存在しています。けれども同時に「文」としての役割も担っています。家や街並みも、美しい芸術であり、文化です。生活や空間に色彩に加え、生きて行く為の「夢」を与えてくれます。人は、昔住んだ家のことを懐かしく思い、今でも部屋の隅々まで覚えているものです。家とは、いつまでも忘れないひとつの作品なのです。

私は、いつまでも心に残る「文化」を大切にして行きたいと思います。悲惨な戦争や災害や事故のことも、決して忘れないことで私たちは学習し、人類の進化発展に結び付けて行きたいと思います。<1.17><3.11><8.6><8.9><8.12><8.15><9.1>と、日本では毎年重要な日が続きますが、今年の9月1日は、関東大震災から丸90年という大きな節目と成ります。先人達が生命を掛けて、未来の子ども達へ残した伝言を、私たちは確かに受け継いで行かなければ成りません。今一度、防災意識を持って(未来への希望を持ちながら)自身の生命を大事にして行きたいと思います。

28年前、御巣鷹の尾根に散った520人の方々の思いもきっと同じだと思います。自分たちの死から学んで欲しい。生命の大切さを分かって欲しい。自ら生命を絶つ人がいるが、与えられた生命の意味を分かって欲しい。どんなに辛くても、生命は素晴らしいものと知って欲しい。生きたかったのに生きられなかった人々の無念さを分かって欲しい・・・。このような思いの伝言を、私たちは次代へつなげて行こうと思います。28年前、日航機墜落事故で亡くなられた方々への心から追悼を胸に・・・。

2013.08.10

8月6日、広島。8月9日、長崎。日本の8月は戦争を思い出し、平和を祈る月です。大ヒット中の「風立ちぬ」とは別に、(もう1つ)戦争を扱った映画が公開されていたので、それも見に行きました。タイトルは「終戦のエンペラー」。これは終戦直後のGHQが天皇の戦争責任を問うもので、マッカーサーの部下であるフェラーズ准将が、この戦争の真の戦争責任者を調査して行くという物語でした(アメリカ映画です)。映画としての完成度は(あくまで個人的には)決して高くは無かったですが、史実に基づく昭和天皇の真実が極めてストレートに描かれ、感動することが出来ました。

昭和天皇とマッカーサーが面会した時、そこで天皇が述べられた言葉が(決して大げさでは無く)日本という国を救ったのだと思います。さらには、後の繁栄と平和を導いたのだと思います。自らの生命を捨てて、国民を守る。この言葉を聞いて、マッカーサーは恐らく思考停止状態に陥ったと思います。あり得ない程の巨大な言葉を聞いた時、人間はもう相手の世界に飲み込まれるしかありません。マッカーサーは昭和天皇に対し(日本の復興への)協力を依頼しました。もし天皇に何かしらの手を下したら、大変な事が起きるだろうと直感したに違いありません。

そのようにして日本の「戦後」が始まりました。現在の日本とアメリカの関係においては、沖縄の基地問題も有り、様々な意見が対立しています。真珠湾の攻撃も、広島と長崎への原爆投下も、両国の間に未だ暗い影を落としたままです。けれどもあの終戦の時、アメリカが日本の天皇の戦争責任を追求しなかったことは、本当に奇跡の様な出来事だったと思います。そのことは未来の日本にとっても未来のアメリカにとっても、感謝してもしきれないほどの天啓だったのでは無いでしょうか。映画でフェラーズ准将は、愛する日本人女性を通じて、日本と云う国を信じました。それは確かに私情だったのかも知れません。フェラーズ准将はマッカーサーに、「天皇の戦争責任に対する証拠はありません」と報告します。一人の日本人女性が、国の未来を救ったのです。

今年は68回目の平和記念式典が(広島と長崎で)行われました。最近、いよいよ戦争経験者の方々の声が大きく成り始めた様に感じます。あの戦争の悲惨さを何とかして後世(子どもたち)に伝えなければならない。過去の戦争を知らず、未来の戦争を予期できない日本にしては成らない。「もう終わった戦争」では無く「もう来ない戦争」でも無い。戦争はまだ終わっていない。戦争はまた起こるかもしれない。もう時間が無い。けれどもまだ間に合う。そういう声がこの夏、日本中から聞こえて来た様な気がします。

そしてもうすぐ「少年H」という映画も公開されます。大林宣彦監督の次回作も(今度は)北海道芦別を舞台にした古里映画ですが、やはり戦争を描いています。もう二度と戦争を起こさないために、私たちは戦争を忘れては成らない。けれども同時に、有事の際に国や家族を守るにはどうしたら良いかも考えて行かなければ成らない。この矛盾に対する葛藤は、人類が抱える永遠の課題なのでしょう。世の中が不況に成ると戦争の足音が聞こえて来ます。でも今を生きる私たちには、その矛盾を越えられる何か良きアイデアが(きっと)思い付くはずです。みんなの思いは同じです。もう戦争はしたくない。国を守りたい。家族を守りたい。だからゴールは一緒です。ならば一緒に智慧を出して行こう。戦争を忘れないことで、共に平和を築いて行こう。

昨夜のニュースでは、映画監督のオリバー・ストーン氏が来日し、広島と長崎を訪れ、平和祈念式典に参列している姿を紹介していました。オリバー・ストーン監督は、ベトナム帰還兵としての経験があり、「プラトーン」や「7月4日に生まれて」等のベトナム戦争の映画を撮っています(その後は「JFK」や「ニクソン」等の社会派映画も撮っています)。インタヴューの中で、ストーン監督は「広島、長崎への原爆投下は誤りだった。戦争を終わらせる為という理由も嘘だった。仮に終わらせる為であったとしても、許されないことだ」と述べていました。約70年の戦後史において、いろいろな観点から歴史が見直されて行くことは良いことだと思います。ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ。世界唯一の被爆国日本は、世界の平和を祈るに最も相応しい国です。

東日本大震災以後、平成の天皇皇后両陛下は、(お体の具合がとても悪いのに)幾度となく被災地を訪れ、被災者の方々を勇気づけられ、亡くなった方々への慰霊と共に、被災の土地を鎮める祈りを捧げ続けています。このお姿に、昭和天皇がマッカーサーに立ち向かった時の澄み切った思いと同様のものを感じます。これを「無私」の心と言うのでしょうか・・・。「自分は良いから国民を守ってください」。私たち日本人は、再びここで救われようとしています。先日、気象庁の緊急地震速報がありましたが、結局「誤報」とのことでした。けれども国民の生命を守るための懸命の努力の上で起きたことであり、責めるべきことでは無いと感じます。それでも尚、謝罪を行う姿勢にむしろ感謝の念を抱きました。最後は私たち一人ひとりが、自身の心の中に平和をつくることしかありません。その総和が世界平和になるのだから。みんな、一生懸命生きているのだから。

2013.08.06

長岡花火を見に行った前の週、宮崎駿監督の最新作「風立ちぬ」を観ましたが、この映画も戦争を描いていました。ゼロ戦の開発者である堀越二郎の人生と、堀辰雄の小説「風立ちぬ」を融合させた物語であり、(同時に)主人公の夢と現実を融合させた物語でもありました。主人公は飛行機に憧れ、飛行機の設計技術者に成りました。けれども自身の開発した素晴らしい飛行機は、「ゼロ戦」と呼ばれるように成り、戦争のために使われました。それでも主人公は、飛行機の開発に全てを懸けました。敵に勝つために。味方を守るために。愛する妻との生活のために。夢の実現のために。

ここに在る苦悩と葛藤は、爆弾と花火の物語と同様の構造です。創造する側と利用する側との間にある、どうしても埋まらない溝がそこには存在します。けれども創造する側は、そのような矛盾を遥かに超えた次元で、創造をし続けるのです。いつかきっと本当の使い方が分かる人間が出て来ると信じて・・・。

この映画の中の堀越二郎に悲壮感が無いのは、そのようなマクロな世界観を持っていたからでは無いでしょうか。二郎の見る夢の中で、尊敬するイタリア人飛行機製作者のカプローニと対話をし、普通の人々が様々な美しい飛行機に乗って楽しんでいる情景が出て来ますが、これは決して現実逃避では無く、いつか必ずやって来るであろう飛行機の未来図でした。だからこそ、普通の人々が飛行機に乗って楽しめる「今」という未来が実現したのです。

不治の病(結核)に冒されていた妻・菜穂子は、先に亡くなってしまいます。そして、残された二郎に向けて「生きて」と伝えます。二人の出会いを結びつけたのは「風」でした。風は空気の抵抗です。飛行機も空気という抵抗があって飛ぶことが出来ます。全ての愛も創造も、矛盾(抵抗、葛藤)の世界から飛び立つのです。その矛盾を受け入れる器の大きさが、次の時代を築く。困難と葛藤の中だからこそ、生きる意味と価値がある。それらを追求する行為の中にこそ「美」が宿る。

宮崎駿監督が、本作品の製作に入り、冒頭の「関東大震災」のシーンに取り掛かった直後、あの東日本大震災が発生したそうです。その前の作品である「崖の上のポニョ」では、すでに巨大津波と水没する街を描いていました。未来を予知する力が数々の作品を造らせているのではないか。このような厳しい現実世界に身を置きながら、今の自分自身に出来ることを懸命にやり続ける。仮にそこに大いなる矛盾や葛藤が含まれていても、その先にある未来図を信じて前へ進む。多くの人間が立ち止まっても、自分だけは前へ進む。そういう「矛盾の海」を泳ぎ切った先にしか、葛藤を超えられる場所は無いのだから。本映画は、そのような作者の心象風景を強く感じます。そして私も、その考えに大いに賛同したいと思います。

ちなみに「ゼロ戦」という名前の由来は、「ゼロ戦」が採用された昭和15年(1940年)が<皇紀2600年>に当たったからだそうです。下二桁が「00」ですので「零式」という名称になりました。「皇紀」とは、神武天皇の生まれた時を元年とする日本皇室の年数です。西暦に相当する日本の歴でした。そのような国家100年の節目の年に、世界最強と言われた「ゼロ戦」が生まれたのです。その後戦争には負けましたが、技術大国日本が誕生しました。

人生も仕事も国家も、常に矛盾と葛藤の連続です。多くの人間は、「それはおかしい」として、傍観者(批判者)の側に立とうとします。けれども本物の人間は、その矛盾や葛藤の中にあえて身を置いて、その先にある理想を信じながら、懸命に追求し続けます。風と共に消えて行った妻の最後の言葉「生きて」は、風の先の世界が「見えた」妻からの報告だったのではないでしょうか。「大丈夫。安心して、生きて。」と。矛盾と向き合い、矛盾を乗り越えながら、懸命に今を生き切る人間の未来は100%明るい。

2013.08.05

8月3日の土曜日に念願の<長岡花火>に行って来ました。昨年、大林宣彦監督の「この空の花~長岡花火物語」を観て以来、ずっと思い続けていたのですが、ちょうど3日のスケジュールが空き、前日に(急に)思い立って(妻を誘って)長岡へ・・・。長岡花火は年々観客数が増加しており、今年も過去最高のようです。きっと土曜日に当たったこともあるのでしょう。長岡花火は、観光用ではなく、あの長岡空襲で亡くなった方々への追悼と復興への祈りの祭事なので、毎年(空襲を受けた日の)8月1日から3日と決まっており、曜日は関係ありません。また私のように映画「この空の花」を観て、足を運び始めた人も多いでしょう。東日本大震災の復興への祈りも重なって、日本全体の復興のシンボルに成長しています。

花火が始まる前に、長岡市長さんからのご挨拶がありましたが、そのお話のほとんどが・・・戦争、長岡空襲、中越地震、東日本大震災、そして映画「この空の花」についてで、所謂普通のイベントの開会挨拶とは随分趣きが異なりました。ちょうど当日は(東日本大震災のガレキの受け入れにより深い絆が生まれた)岩手県大槌町の小学生16人も来ており、一緒に長岡花火を鑑賞したそうです。このようにして、復興への思いはつながっています。

また花火を観る前に、長岡駅の近くにある「長岡戦災記念館」に行きました。映画の中で、松雪泰子が訪れた場所です。昭和20年8月1日の午後10時30分、B29による焼夷弾爆撃が始まりました。この空襲により1,480人の尊い生命が失われました。映画では、母親の背中で亡くなった、1歳半の女の子が主人公でしたが、それも実話です。その子は、B29の音が聞こえると「ブン、ブン」と言っていたそうです。記念館には、長岡空襲に関わるものが多数展示されていました。決して大きな資料館ではありませんが、「長岡空襲を忘れない」という市民の思いがいっぱい詰まっている場所でした。

でもなぜ新潟でなく、長岡だったのか。それは新潟が「原爆投下予定地」だったからだそうです。そのため、新潟より小さい長岡の方に、先ず焼夷弾爆撃を行い、その後新潟へ原爆を落とす予定でした。もし広島、長崎の後も戦争が続いていたら、新潟にも原爆が落とされていたのです。歴史の事実の重さを感じました。

それから信濃川まで歩く途中、「平和の森公園」にも寄りました。ここも映画の舞台になった場所です。そこにある「平和像」は、長岡空襲で亡くなった1,480名の中にいた280名あまりの学童の霊を慰めるために設置されたものです。これを見た時、先日行った沖縄の「ひめゆりの塔」を思い出しました。子どもたちはなぜ死ななければならなかったのか。なぜ大人たちが起こした戦争の犠牲に成らなければならなかったのか。「平和の森公園」は、多くの人が亡くなった柿川に面しています。柿川は、今は小さくて穏やかな川です。でもあの日の柿川は、真っ赤に燃えていたそうです。私たちは、今の「穏やかな川」しか知りません・・・。沖縄、長岡、戦火に見舞われた土地を見ながら、もう一度、戦争と平和について真剣に考えてみようと思いました。

花火会場となる信濃川の土手に向かいました。もう大変多くの人々が歩いていました。土手に上がって誘導のままに歩いて、うまい具合に芝生の良い場所に座れました。途中で(芝生に敷く)シートを買うために、土手に近い場所のスーパーに寄ったら、もう怒涛の込み具合で、20列くらいあるレジに長蛇の列で、シート1枚買うのに30分以上も掛かりました。それくらいの混雑なのに、何となく人々の動きは整然としていて、静かで、落ち着いていました。

花火大会は、毎年2発の「白菊」から始まります。1発目は、長岡空襲の犠牲者への追悼。2発目は、真珠湾攻撃の犠牲者への追悼。いろいろな理由があるにせよ、両者に対する追悼ができる国が日本です。そして今年は、もう1発(計3発)の「白菊」が上がりました。今年の夏の豪雨により、長岡をはじめとする日本各地の水害で命を落とされた方々への追悼の為です。この「白菊」打ち上げの前、(花火会場では)今回の水害で亡くなった方々への「黙祷」を行いました。単なる観光用のイベントじゃない・・・。本当にそうでした。

花火の素晴らしさは言葉では表せません。観ている瞬間も素晴らしかったですが、むしろ終わってからの方が、感動の波が押し寄せて来ます。確か映画でも「花火がキレイなのは、夜が暗いから。花火が消えた後の夜には、心の明かりが燈る」という様な言葉がありました。その意味がやっと分かりました。関東地域では打ち上げが禁止されているという直径90cm、重さ300kgの「正三尺玉」も上がり、その巨大な大きさと音には驚きました。私たち人間は、この技術を戦争に使ったのですね。これを戦争に使ったら、どういうことに成るのか。私たち人間は、そのような「想像力」を奪われてしまったのでしょう。「長岡花火」を描いた山下清の言葉「みんなが爆弾なんかつくらないで、きれいな花火ばかりつくっていたら、きっと戦争なんておきなかったんだな」は、世界中の人々への戒めと成りました。

長岡花火のクライマックスは「フェニックス花火」です。これは2004年に起きた新潟県中越大地震からの復興のために、市民が一丸と成って打ち上げた壮大な花火で、おそらく世界でも類を見ない規模と美しさを誇ります。私たちの観覧ポイントがちょうど「フェニックス」の正面でしたので、ビデオの撮影も大変でした。つまり、この「フェニックス」は、横一列に並んだ約10カ所くらいの地点から、同時に同じ花火が打ち上げられるもので、目の前の空がすべて花火で埋め尽くされてしまったのです。しかも同じタイミングで同じ花火が、きれいに横一列で同時に咲くので、本当に圧巻。タイミングがズレないだけでも素晴らしく、まるでシンクロナイズトスイミングの演技の様な「美」がありました。音楽は平原綾香の「ジュピター」で、花火で感動して涙が出る経験は初めてでした。この「フェニックス」の力で、中越地震からの復興は進み、今や東日本大震災の復興のシンボルにも成りました。

そして、その後の花火「この空の花」もとても良かった。映画の公開を機に、昨年から打ち上げられることに成ったものです。久石譲作曲のテーマ音楽に乗って、たくさんのキレイな花火が上がりました。小さな可愛い花火がたくさんたくさん重なり合って、まるで小さな花々が次々と咲いているようで、とても美しかったなぁ。きっと、あの空襲で亡くなったたくさんの子どもたちへの祈りと「また生まれて来てね」という願いの様な気がしました。

花火の技術も時代と共に進化しているようで、今や打ち上げ装置はIT技術が駆使されています。すでにプログラミングされた通りに打ち上がる仕組みなので、先程の「フェニックス」等も数秒の狂いも無く、見事な一致ができるのでしょう。日本の花火技術は、花火師とITテクノロジーの融合によって、世界でNO1です。この技術を「花火」に使える幸せを、私たちは心の底からかみしめなければなりません。そして子どもたちの未来のために、それを守り続けて行こう。大人たちの大切な使命として。

そして花火大会(約2時間)が終り、駅まで歩きました。本当に多くの人々が、あちらこちらから出て来て、駅に向かいます。花火会場はもちろん、途中の道でも、きちんと誘導員さんがいて、親切に整理してくれました。長岡駅の手前からは、駅へ入るための誘導(順路)もあり、数万人(?)の行列を、多くの警察官や駅員さんが穏やかに誘導し、みんなもゆっくりとですが、何事もなく、静かに駅へ吸い込まれて行きました。毎年の事とは言え、このような誘導管理の素晴らしさには驚きましたし、花火見物客のマナーの良さと落ち着きは、先の東日本大震災で見せた日本人と驚くべき資質と重なって、とても嬉しく誇りに感じました。多分きっと<長岡花火>の願いと祈りが、みんな心の中のどこかで生きているのではないかと想像しました。もう戦争はやめよう。平和を築いて行こう。戦争や地震で亡くなった方々への追悼と感謝の思いを持ち続けよう。絶対にいつまでも忘れない。みんなで仲良くして行くから・・・。終わってから、心の明かりが燈る花火。これからの日本と世界について、また考えてみようと思いました。

2013.07.30

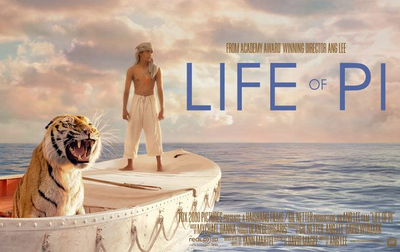

今年の1月に公開されたアン・リー監督の映画「ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日」をDVDで鑑賞しました。本当は映画館で観たかったのですが、つい見逃してしまい、やっとです。この映画はアカデミー監督賞や撮影賞等を受賞した、映像の美しい冒険映画として話題に成りました。でもそれは違いました。この作品は決して単なる「冒険映画」などでは無く、「人間の持つ根源的な本能」と「宗教を超えた真の神、大自然」を描いた、人類の深層部分に迫る一大叙事詩だったのです。

物語は、動物園の動物たちを連れてインドからカナダへ(貨物船に乗って)移住しようとする家族が、大嵐で船が難破し、家族の中で唯一生き残った少年が救命ボートで(227日間)漂流するというものです。そのボートには、獰猛な虎も乗っていました。よって少年と虎のサバイバル(冒険)が本映画の主題と成りました。映画の内容や結末については、詳しくは書けませんが、ただ、懸命に生きようとする人間のことを、神(あるいは太陽)は間違いなく見守っている。善悪を超えた「視点」で、その人の「全て」を包み込んでいる。厳しさも優しさも、同時に与えている。人間はそのような「航海」の中で、激しく葛藤しながらも、「生きようとする」ことで、生かされ、救われる。

この映画に登場する虎はほぼ全てCGで作られています。あまりにも現実離れした美しいシーンも連続します。それは、ただ単に映像的な技術を駆使したいが為ではなく、人間にとっての現実とは(事実を超えた)脳内に宿る「思考の世界」だからかもしれません。そして最後は、全てを受け入れ、「事実」に回帰し、人間は遂に葛藤から脱出します。映画の中で、「人生とは手放すこと」と語られますが、一体何を手放すのでしょうか。それは、自己の善悪を認め、正当化する自分自身(自我)を捨てることでしょうか。そこから湧き上がる涙こそが、人生の真の成果物なのでしょうか。

神から見たら人間なんて(当然)未熟者でしょう。善も悪も持っています。そして「生きる」とはまさに熾烈な葛藤の連続です。でもこの「葛藤」の中にこそ、生きる意味があり、目的があるのではないか。この映画の主人公の少年の名前はパイ(π)と言います。円周率(3.14・・・)ですね。ですので、割り切れません。でもその永遠に「割り切れない(=葛藤)」中で、「葛藤を乗り越えよう」「懸命に生きよう」とする行為こそが最も美しく、最も尊いのかもしれません。この映画の美しさは、人工的です。それは思考の世界の映像化だからです。懸命に生きようとする人間の「心」を映像に転写したものです。だから、これは冒険映画ではありません。誰の心の中にも宿る、美しい良心の映像化だと思います。

以上、「ライフ・オブ・パイ/トラと漂流した227日」の印象を書きました。結局全ての人間の人生も、自分自身の(たった一人の)航海なのだと思います。その航海の最中で、様々な困難や葛藤が起きます。その経験=人生ならば、その困難や葛藤を(自ら)抱きしめてあげれば良い。どんなに酷い嵐も時間が経てば(必ず)終わります。そして穏やかな海が現れ、優しい太陽が顔を出します。その繰り返しです。大嵐(極限状態)の中で、「私は懸命に生き切る」と心に決めること。そうそれば、「恐怖」は(振り返らずに)去って行き、「勇気」と化して(自身の中で)生き続けるのでしょう。

さて、映画には(どうも)2種類あるようです。1つは、(その物語世界の中で)現実に起こる事(目に見える事実)だけを追う手法。これはリアリズムやリアリティを大事にするものです。もう1つは、登場人物の夢や思考の世界までを「現実」として捉える手法。あるいは「作り物」である事を隠さない手法。つまり「嘘か真か」の境界線が曖昧なものです。一般的な映画やドラマのほとんどは、前者です。それが一番分かりやすいからです。でも時々、後者の作品も生まれます。

例えば英国の映画監督、デビット・リンチの作品の多くは後者に属します。それは主人公の脳内にある思考(幻想、理想)までを当然の事実として描きますので、現実との乖離が起こります。よって非常に難解な映画に成ります。でもそこが面白いところでもあります。私の好きな「マルホランド・ドライブ」などは、何回見ても様々な解釈が生まれます。映画全編で映しだされていた物語とは全く違う本当の物語(事実)が(後に)分かるからです。その事実の物語を全く「描いていない」にも関わらずです。そして「ライフ・オブ・パイ」も、こちら側の映画に属します。これも「精神」と「思考」の物語だったからです。

翻って私たちの人生はどうでしょうか。多分きっと、起きた事実に対する「感情(思考)」までを現実のものとして含めていないでしょうか。起きたことは単なる事実であって、本当は「中立」のはずなのに、その事実に対する様々な「観念」を加えて、自分だけの(偏った)現実社会を造りあげています。要は起きたことにレッテルを貼っているのです。起きたことはただの「事」に過ぎないのに。起きたことを素直に(無色透明に)受け止め、感謝し、その対応(=方法論)を淡々と進めて行く。それこそが「懸命に生きる」ための究極の武器かも知れません。パイ(π)は「生命の危機」あるいは「虎」との葛藤に、素直に、正直に、真剣に向き合い、極限状態を乗り越えました。目の前で起きている事実の「本質」だけと向き合い、受け入れたからでしょう。

私たちは、何かが起こると、その事実に対していろいろなレッテルを貼ります。それは良いことだ。それは悪いことだと。そのような評論家的発想から抜け出したところに本当の答えはあるのかもしれません。大切な事は、「良い」「悪い」の自己評価(色付け)では無く、どこにいようが、何が起ころうが、常に「最善を生きる」「懸命に生きる」「良き人生を歩む」「課題を解決する」という「力の方向性」を持つことでは無いでしょうか。今は大量の情報を手に入れることが出来る時代です。でも、それらに振り回されるのではなく、「今」「目の前で」自分自身に起きている現実にこそ意識を集中する。多分きっと、本当の答えはそこにしかないのかもしれません。パイ(π)のような極限状態に陥ると、人間は不思議(不可能)な力を発揮します。それは、目の前の巨大な現実だけと対峙せざるを得ないからでしょう。本当に必要な情報は、実はすでに自分自身の中に膨大にあるのではないでしょうか。

仕事は人生の一部です。仕事は、自分自身の中に在る本当の力(情報)を呼び起こすのに最適です。何もパイ(π)のような極限状態を味わう必要はありません(味わいたく無いですよね)。日々の仕事や生活の中に在る困難と向き合い、乗り越えて行く経験の蓄積こそが、自らの人生を形成して行きます。だから、仕事とは「自分自身を成長させる為のもの」であり、会社とは「社員の人格形成の場」であると思うのです。「π」は決して割り切れませんが、(割り切れるまで)永遠に続きます。私たちの人生も同じです。

2013.07.25

先日行われた参議院選挙の前に、日銀は景気判断を上方修正し、「緩やかに回復しつつある」と発表しました。アベノミクスに対する世間の評価は「賛否両論」あります。「長引くデフレが終わりホッとした」「景気が良く成って来た」という人もいますし、「未だ景気回復の実感は無い」「物価が上がって来た」「消費増税は困る」「原発反対」という人も多いです。ただ(仮に一時的にせよ)「デフレから脱却することができた(ようだ)」という点においては、まだ日本は守られていると感じます。もし未だデフレ圧力が継続していたならば、国全体がさらに収縮していて、景気回復の実感の「有無」さえ言い合える状況では無かったと思います。

よって問題はこれからです。景気回復が日本全体に行き渡っているわけではありません。今回の「穏やかな回復」も、「異次元の金融緩和」というある種の「投薬効果」によるもので、未だ本質的な「治癒」に成っているわけでもありません。(今後は、逆に)インフレに対する懸念も生まれて来るでしょう。要は、先ずは「生命」を救うことはできたが、本当に元通りの「健康体」に成れるのかどうかだと思います。

今回の参議院選挙は(やはり低い投票率でしたが)、当面の景気回復を優先させた結果ではないでしょうか。世界的にはまだデフレ状態が続いていますので、日本が今すぐ急激なインフレに成る可能性は少ないでしょうし、(自民党が単独過半数に届かなかったので)憲法改正論議も多少は遠のく可能性もあり、やはり国民の期待である「景気回復」に一点集中すべきと思います。「みんな」が好況を実感できる状態を早く造ること。そのためには、消費増税の判断や行政改革も含めて、たくさんの課題が残っています。

私が今後の日本に期待しているのは「観光立国」というテーマです。今朝の日経新聞に、2013年上期の訪日外国人客数が過去最高(495万5千人)と成り、年間1,000万人の政府目標に近づいて来たとありました。日本の強みは、「技術力」と「国民性」にあると思っていますが、もう1つ「観光立国」という希望も残っています。富士山や伊勢神宮を始めとする(西洋にも他のアジアにも無い)今現在も光輝いている聖地があります。皇居もそうかもしれません。そして大自然の山々。数々の文化的な遺産。減少しつつありますが「里山」や「古里」も、まだまだ多く残っています。いずれも、世界中のどの地域とも違う、穏やかで、優しくて、思いやりにあふれた風景です。

高度成長の流れに乗って、私たちは日本の原風景を壊して来ました。それは、先ずは経済成長を優先させた結果からでしょう。でもそのおかげで、私たちは現在とても便利で快適な暮らしを享受しています。よって過去を否定する意味は無いと思います。けれどもこれからは(経済成長のためにも)日本の風景を再生(新生)し、世界中の人々が日本へ足を運び、日本を体験し、日本人と触れ合い、日本を尊敬することを望みます。結果的に日本全体の経済成長にも結びつくはずです。同時に農業や林業の再生にも連動するでしょう。そうです、「観光立国」という視点を置くことで、日本の持っている強みを生かしながら、経済成長と自然再生を同時に手に入れるのです。日本は、それだけの巨大なポテンシャルを持っているはずです。

経済成長は時に下降することがあります。けれども大自然は決して変わらない価値を持ち続けます。先週末、沖縄へ行って来ましたが、鉄筋コンクリート住宅も木造住宅も、同じような「赤瓦」の屋根がとても印象的でした。沖縄の歴史や文化を象徴する赤瓦の家やマンションを観ると、これも1つの美しい風景と感じます。日本の場合、観光地は良いのですが、それ以外の普通の街並みに美しさが無く、諸外国の街並みから劣って見えます。要は「観光立国」にするとは、決して観光地を開発するだけでは無く、普通の街、普通の里を美しくすることでもあります。

そういう意味で、建築の新たな役割も生まれて来るでしょう。確かに1軒1軒の家は、個人の財産であり、他人には無関係です。けれども外観は、それ自体が公共の財産であり、街の価値を大きく左右します。日本中を美しくするために、みんなで(長い時間を掛けて)取組むのです。世界一の技術力(ハード&ソフト)で世界の繁栄に貢献し、日本人固有の親切な国民性で人々を救い、美しく光る国土で世界中の人々を感動させ、そして癒す。結局それは日本全体の経済を刺激するでしょうし、日本人一人ひとりの人間性をも成長させるでしょう。そして世界から尊敬され、喜ばれる国に成ると思います。

時間を掛けて改革する力こそが本物だと思います。一本の木が育つのに40年以上掛かります。ひとつの森を再生するのに100年以上掛かります。自分が生きている間には結果は出ません。けれども過去を生きた先人たちは、未来の子ども達のために、そのような地道な努力をして来たのです。沖縄の広大な「平和祈念公園」に行き、戦争で生命を落とされた多くの方々の墓碑を見つめた時、平和を築くのには長大な時間が掛かるのだと感じました。だからこそ一歩一歩平和を実現して行かなければならない。現代を生きる私たちは、そろそろ原点に戻って、自然を愛し、先祖に感謝し、未来への土産を造る時が来たのでは無いでしょうか。そのような意識が生まれた時、日本は本当の「健康体」と成って、生かされるのではないかと思います。

PS.大好きな映画、「この空の花~長岡花火物語」の大林宣彦監督が、次回作の撮影をすでに撮り終えたそうです。今度の映画「野のなななのか」は、北海道の芦別が舞台です。東日本大震災から2年。日本の古里と日本人の心を再生する、きっときっと素敵な映画に成るでしょう。ちなみに今回の映画も、「この空の花」同様に、戦争秘話を扱っているようです。いま公開中の宮崎駿監督の「風立ちぬ」も、ゼロ戦の開発者の物語です。今こそ過去の戦争を思い出し、亡くなられた方々を追悼して、戦争の無い平和な世界を実現する時なのでしょう。ちなみに私の父(会長)の古里は、芦別のすぐ隣の滝川です。何か縁を感じます。大林監督の芦別映画、今からとても楽しみです。

2013.07.10

今月は参議院選挙です。けれどもきっと投票率は低く成るのでしょう。先日の東京都議選挙も非常に低い投票率でした。組織政党にとっては、投票率が低いことがプラス効果に成りますので、なかなか投票率を上げるためのシステムは進みません。ただ今回からインターネットでの選挙活動が解禁と成りましたので、多少の期待は持っています。どこが勝つか負けるか以前の問題として、最低でも60%以上(理想は70%以上)の有権者が参加する選挙が行われて欲しいと思います。その結果が国民の総意に成ると思いますし、国民の期待でもあり、ある意味においては国民の責任にも成ります。国の未来を決めるのは、やはり国民です。マスコミやメディアが正しい情報を提供し、その上で有権者が正しい判断を行う。その連続によって、国の未来は定まって行くのでしょう。

最近、またDVDでギリシャのアンゲロプロス監督の映画を2本観ました。「シテール島への船出」と「エレニの旅」です。共にギリシャの戦争と内戦の歴史の中で懸命に生きた人々を描いた作品です。「霧の中の風景」同様に、とても美しい映像と長回しの撮影手法が、その時代を生きた人々の内面にゆっくりと侵入して行きます。物語としては(もちろん)悲劇なのですが、そこには「悲劇」を俯瞰する「ある種の視線」が内在しているように感じます。それは決して「冷めた」視線では無く、あくまで「覚めた」視線です。かつてギリシャ人が体験した、過酷な道程(旅)を俯瞰する「眼」です。その眼を画面に「入れる」ためには(どうしても)とても広くてとても長い「絵」が必要だったのかもしれません。通常の人間の生理では受け付けられない程の「距離」と「時間」が無ければ、その「眼」は画面に収まり切らなかったのではないかと。

「エレニの旅」では(屋外セットで)川沿いの荒野に1つの村を実際に造り、映画の終盤では、その村を全て水没させます。もちろんCGではありません。商業映画に成るはずの無い1本の作品のために、これだけのコストと労力を費やすアンゲロプロフ監督とは、一体何者なのか。少なくとも、自国の歴史を俯瞰しつつ、新しい時代を切り拓こうとする「志」は本物だったのではないでしょうか。残念ながら、昨年交通事故で亡くなってしまいましたが、残された作品は永遠に生き続けるでしょう。まだ未見の作品がありますので、今後も探して、観て行きたいと思います。

そしてギリシャは(現在も)財政的に厳しい状態が続いています。もちろん世界全体もそのように成っています。政治、経済、環境、社会・・・あらゆる物事が曲がり角に来ているのは間違いないでしょう。日本も同様に、今回の選挙結果によって今後の大きな方向性が決まります。同時に、私たちの経済活動の流れもさらに見えて来ます。確かに楽観は禁物ですが、新しい流れが生まれて来たという意味においては、「変化」は大歓迎です。日本は様々な困難と遭遇するたびに強く成って来ました。今回の「困難」はかつて無い程の「飛躍」を生み出す可能性があると思います。建設業界においても、「スクラップ&ビルド」の流れが下降し始め、「保守&修繕」へ変わって行くでしょう。今はアベノミクス効果で(一見)建設投資が回復しているように見えますが、大きな流れにおいては「保守&修繕」に向かうはずです。ここを見誤ると、また同じ時代を繰り返し、いつまでも抜け出せない罠に陥ります。

目先のミクロの動きだけに捉われず、長期のマクロな動きも感じなければならない。予測しなければならない。視界に入れなければならない。アンゲロプロス監督の映画のように、「とても広くてとても長い」視座を持つこと。そういう視点で経営を行い、仕事を行い、生活を行い、選挙を行う。私たちは、少し物事を「とても狭くてとても短く」見過ぎていたのかもしれません。もう少し「引き絵」で観て、俯瞰しなくてはならなかったのに。そのような高くて遠い視点(ビジョン)を持って、あらゆる意志決定をして行く時代に成ったと思います。最終的は自分自身を俯瞰すること。つまり、自身の良心と向き合うこと。そこにしか本当の答えは無いのかもしれません。

2013.07.09

先日の良き日、お祝い事が2つありました。お昼は、当社が施工させていただいたお寺様(分院)の落慶式で、法要と食事会にご招待をいただき、会社への感謝状と工事所長へのご祝儀を頂戴いたしました。そこで工事所長に対するお褒めの言葉もいただきました。(当社の施工範囲外の)隣接する墓地の建設作業にも(汗を流して)協力をしてくれてとても助かった。本当にありがとうと。ご近隣とも調和して、多くの関係者から喜ばれたことは、とても素晴らしい成果でした。お客様、ご近隣の皆様、そして社員さん、協力業者さん、本当にありがとうございました。

夜は個人住宅の上棟祝いでした。お施主様が美味しいお寿司屋や手料理やワインをご用意いただき、大工さんと一緒に、楽しい会食に成りました。終わった後も、お施主様から「こうして皆さんと一緒に食事をしながら、いろいろな話ができて、本当に良かった。こういう場を作ってくれて本当にありがとう」とおっしゃっていただきました。こちらこそ、このような会席をご用意いただき、心から感謝しています。最後の完成に向けて、誠心誠意努めてまいります。

さて、その上棟祝いの際、あるエピソードがありました。お施主様が新築の家の屋根裏に貼り付ける為の「木の板」を持って来ました。その板には、あるお寺さんにお願いしてたくさんの文字が書かれていました。日蓮宗のお寺なので、「南無妙法蓮華経」等のいろいろなお経が書かれています。そのお寺とのご縁ですが、お施主様のあるお知り合いの方が(ある晩)夢を見たそうです。その夢は、「龍神の社」をどこそこのお寺に建てなさいというお告げだったそうです。夢を見た方は、そのお寺を探して行き、夢の話をしました。そうしたところ、お寺の住職から「あなたのことを○○○年、お待ちしていました」と言われ、そのお寺は「龍神の社」を建てました。そのようなお話を(そのお知り合いから)聞いて、お施主様もそのお寺とのご縁が出来たそうです。「木の板」は、加子母の木です(当社から加子母さんにお願いしました)。つまり加子母の木に、「龍神」とご縁のあるお寺さんがお経を書いた訳です。

さて話は6月末に行われた「第12回:加子母森林ツアー(25名参加)」に飛びます。ツアー当日は(台風の後で)2日間とも「快晴」の予報でした。その予報通り、加子母到着まで本当に素晴らしい天気でした。ところが加子母に着き、みんなが建物に入ったとたんに、突然の大雨が降って来ました。みんなもびっくりしながら、「大変だ」と思って窓の外を見ていました。ところが、山へ行く時間に成った瞬間、ピタッと雨は止み、先ほどまでの快晴に戻りました。以降、全行程が終了するまで、素晴らしい天気のままでした。ツアーには(上棟祝いをされた)お施主様も参加されていました。

私はその時、「ああ、龍神様だ」と感じていました。龍神様が喜んでお出迎えする時には、必ず「ひと雨」降らせると聞いていたからです。確かに今までも数回そのようなことがありました。だから突然の大雨が来た時も「龍神様、ありがとうございます」と思い、「すぐ止むから大丈夫」と安心していた訳です。

実はこの時、でもなぜ今回のツアーに龍神様が出て来られたのだろうと思っていました。こんなにピンポイントでの大雨のご挨拶をいただいたのは初めてだったからです。そこで先ほどの「木の板」の話です。加子母の木に龍神様と縁あるお寺の文字が書かれました。その本人であるお施主様が加子母に(初めて)着いた瞬間、大雨が来ました。つまり、加子母の龍神様が(龍神様と縁あるお施主様への)歓迎の挨拶をされたのではないだろうか。上棟祝いの席で、お施主様から龍神と木の板の話をお聞きし、やっとつながったのです。

もう1つ、変なことがありました。ツアー2日目の早朝、お施主様のコテージのドアを誰かが「トントン」と叩いたそうです。お施主様は、私だと思って「どうぞ~」と声を掛けました。けれども返事が無いので、ドアを開けて外を見たら、まわりには誰もいなかったそうです。もちろん私も、早朝にお施主様のコテージには行ってません。「変だね」って言う話で終わってました。でも、よく考えてみたら、「龍神様だっだのか・・・」と感じます。伊勢神宮の御用材の山、加子母ではこのような不思議な事が起こるのかもしれない・・・と、ちょっと嬉しい気分に成りました。

ついでに、もう1つの不思議な話題です。今、「奇跡のリンゴ」という映画が公開されています(阿部サダオ、菅野美穂主演)。これは「絶対に不可能」と言われて来たリンゴの「無農薬栽培」に遂に成功した(青森県中津軽郡の農家の)木村秋則さんの実話です。木村秋則さんの「奇跡のリンゴ」のお話はとても有名で、たくさん本も出て、またNHKの「プロフェッショナル~仕事の流儀」にも紹介されて、その後の農業の変革にも結びついています。

けれども、この実話が映画に成ったと聞いた時、「本当かな」「大丈夫かな」と感じたのです。なぜかと言うと、この「奇跡のリンゴ」の物語の背景にある真実まで描けるのだろうかと。否、描いて大丈夫なのかと。この木村秋則さんの無農薬リンゴに関する本が(数冊)出た時、私も2冊ほど読みました。自然農法と木村秋則さんの苦闘の人生に興味を持ったからです。

1つ目の本は、まさに木村秋則さんの壮絶な人生を(ライターさんが)綴ったドキュメントでした。10年にわたって挑戦し続けた「リンゴの無農薬栽培」が上手く行かず、お金も1円も無く成り、命を断とうとロープを持って夜の山に行きます。そこで果実を実らせた1本の樹を見つけ、遂に答えを見つけます。そのような命を掛けた感動の物語でした。

でも私がより感銘を受けたのは、もう1冊の本でした(タイトルは忘れました)。これは(確か)木村秋則さん自身が書いた本です。そこに書かれていた事実こそが、「映画にできるのかな」と思った内容でした。つまり、この「無農薬リンゴ」の物語には、「見えない世界」が関与していたのです。木村秋則さんは、「龍(!)」に会っています。「UFO(!)」に乗っています。「宇宙人(!)」に会っています。「無農薬のリンゴ」は、そのような目には見えない存在からの応援があって、実現しています。そう「本人」が語っていたのです。

こう聞いただけで「眉つば」と思う人が多いでしょう。でも、もしそうであるならば、あえてそんな「ウソ」を言う必要があるでしょうか。「自分の努力で」と言えば良いのに・・・。不可能を可能にするには、きっと何かしらの「目には見えない力」が(間違い無く)関与していると思います。それが、具体的な形で「目に見える」人もいるのでしょう(木村秋則さんのように)。でも「目に見えないから、応援されていない」と言う訳ではありません。私たちもきっと、懸命に(何かに)取り組んでいる最中、必ず「見えない力」に応援されているはずです。

でも「見える」ことが重要なのでは無いと思います。むしろ「見えてしまう」ことによって、その「奇異さ」に心を奪われてしまい、堕落して行く人もいます(多くの霊能者のように)。ですから、見えなくても良いのだと思います。けれども「見えないけれど、きっと何か(誰か)が応援してくれている」と信じることは大切だと思います。木村秋則さんの場合は、あまりにも極限状態に陥ったため、「見えてしまった」のだと思います。そして龍や宇宙人が「応援者」として物質化したのではないでしょうか(想像です)。

私たちは、今この瞬間も「目には見えない存在」に守られ、応援されているような気がします。それは木村秋則さんだけでなく、全ての人間がそうです。見えなくても良い。感じること。信じること。そして感謝すること。だって、陰で応援してくれている存在がもし本当にいるならば、その相手から「応援してくれてありがとう」と言われたら、嬉しいじゃないですか。嬉しければ、もっともっと応援したくなるはずです。だから結局、「感謝」が自分自身を救うのではないかと思います。

その後、私はこの映画を観ました。とても素晴らしい映画でした。感動しました。もちろん、龍もUFOも出て来ませんでした。でも、そういう映らない存在を感じることは出来ました。多くの成功者が、後に成って「実はあの時・・・」と、不思議な話をすることが多いです。その時は、「頭がおかしく成った」と思われてしまうので、あえて言わないだけなのでしょう。日本も今は厳しい状況の中に在りますが、でもきっと何か「目には見えない存在」に守られているのではないかと感じます。それは、私たち日本人の人間性の総和が、その力を呼んでいるのではないでしょうか。その力からもっともっと応援をいただくために、私たちはもっともっと人間性を磨かなければならないと思います。そして、もっともっと感謝しなければならない。丸二の経営理念の根幹は「感謝」です。そして私たちは、住む人を「応援」する建築を造り続けたいと思います。