2013.07.08

最近、イタリアのオペラ作曲家ヴェルディの「レクイエム」をよく聴いています。ヴェルディはワーグナーと同年生まれで、今年が生誕200年に当たるのですが、私は今までヴェルディをほとんど聴いたことがありませんでした。特に理由はありませんが、ドイツオペラのワーグナーが好きでしたので、何となくイタリアオペラに関心が無かったのでしょう。クラシック音楽もまだまだ奥が深くて広いですね。ヴェルディの「レクイエム」は、タルコフスキーの映画「ノスタルジア」の冒頭に使われていて、その数分間だけで魅せられたのです。その後いくつかのCDを聴いて、とても好きに成りました。

「レクイエム」と言うと、モーツァルトとフォーレ、そしてこのヴェルディが有名ですが(3大レクイエム)、それぞれ全くタイプも雰囲気も違い、個性的です。中でもヴェルディのものはオペラ的な壮麗さと美しい旋律に溢れていて、約80分間と長丁場ですが、とても感動的な音楽に成っています。「レクイエム」とは「鎮魂」という意味ですので、死者に対する祈りの音楽です。けれどもそこには変な暗さは無く、むしろ希望の光を感じます。日本的な言葉で言うと、「先祖供養」なのかもしれません。日本では「レクイエム」に相当するような音楽やミサは無いと思いますが、例えば毎日、仏壇に線香をあげて、御先祖様を「思う」行為はあります。

日本の場合は(このような家の中の日常生活の中に)先を生きた家族を思い、感謝を伝える文化が生き続けています。その祈りと感謝は、1つの大きな力と成って、今の日本を支えているのかもしれません。今、私たちが生かされているのは、御先祖様がいたからですね。日本人の素晴らしさとは、このような御先祖様や大自然への感謝の心が(ごく当り前の様に)体中に染みついていることではないでしょうか。そのような基礎があるから、西洋の「レクイエム」に対しても、ごく自然に共鳴できるのだと思います。だから毎朝、仏壇に(感謝の心を込めて)線香をあげながら、「日本人って素晴らしいなぁ」と感じるのです。

けれども、先祖を「思う」とは、決して暗くて悲しいことではありません。今の自分自身のルーツへの感謝であり、「見えない世界」への(日々の)ご挨拶のようなものです。例えば、富士山が世界遺産に登録されましたが、富士山を「単なる山」としてしか見ない日本人はいないでしょう。明らかに「何かが在る」と感じているはずです。「霊山」としての富士山を(心の眼で)観ているからです。太陽もそうでしょう。美しい朝日や夕日を観ると、自然に手を合わせる自分自身がいます。目には見えないけれど、きっとそこには何かが在る。その最も身近な存在こそが御先祖様であり、その「見えない世界」へのご挨拶こそが、毎朝仏壇に線香をあげることだと思います。その時の心の様相は、とても明るく、爽やかで、清々しいものです。

ところで富士山が世界遺産と成り、今後は登山客が増えて行くようですが、私自身としては、所謂「霊山」に(人間が)軽々しく足を踏み入れて良いのだろうかと考えてしまいます。誰もが「何か在る」と思う山は、きっと「霊山」であり、そこは神聖な場所のはずです。決して汚しては成らない場所です。観光気分で多くの人間が足を踏み入れて行くことを、富士山自身が望んでいるのだろうか。ふと、そんなふうに感じるのです。例えば、ある程度の金額の入山料を取るなどして、山の管理を徹底することが大事だと思います。それが日本人「らしさ」のような気がします。「見えない世界」を信じて、畏れ、敬意をはらえる日本人として。

けれども最近は、仏壇や神棚を置く家が少なく成ったようです。それでも住宅のプランニングの際には、仏壇を置くスペースについてのご相談をいただくことも多いです。目に見えない世界を意識する人は、確かに少なく成ったけれども、決してその文化が失われたわけではありません。あの東日本大震災の追悼の願いと祈りは、きっときっと、自分自身のルーツに対する供養へと結びつくでしょう。そして、かつての素晴らしい日本文化を復興させる時が来るに違いありません。

かつて、日本の家には大黒柱と仏間がありました。日本人にとって、家とは「生活」そのものであり、生活とは「感謝」そのものだったと思います。今の家族と過去の家族への感謝の心が、実は大きな「大黒柱」と成って、家系を支えていたはずです。その(一人一人、一家一家の)感謝の「総和」が、国を支えていたはずです。今の日本、確かに財政は厳しいですし、景気も悪く、問題も山積しています。けれども、世界を見回してみて、日本ほど「安心できる国」は無いはずです。結局、最終的には国民性です。「感謝」と「和」でまとまる日本が最強です。「目に見えない世界」への感謝の心を醸造していたのが「先祖供養」という行為であり、「家」という場ではなかったか。イタリア人のヴェルディの「レクイエム」から、随分話が飛躍してしまいましたが、やはり日本は素晴らしいと言うことです。

2013.06.10

昨日は地域の家族会で、「スパリゾート・ハワイアンズ」に行って来ました。現在の名前は格好良いですが、昔は「常磐ハワイアンセンター」と言って、行ったことは無いけれど、誰もが知っている地方のレジャー施設でした。ここは、かつて炭鉱の村として栄えていましたが、時代の波の中で閉鎖に追い込まれ、人々は働く職場を失いました。そのような危機的状況の中、この村を再生しようと女性たちが立ち上がり、村を「常夏の楽園」にし始めました。今まで炭鉱の村で働いていた普通の女性たちが、ハワイのフラダンスを練習し始め、村の人々の反発に合いながらも、遂に「常磐ハワイアンセンター」の初日を迎えるという波乱万丈の実話は、映画「フラガール」で感動的に描かれています(松雪泰子、蒼井優主演)。

以前、この映画を見た時に感じたのは、会社を「炭鉱業」から(全く畑違いの)「ハワイアンセンター」に変えてしまった(炭鉱会社の)経営者の突飛な発想力でした。未だに炭鉱業にしがみつこうとする村の人々からの猛反発を受けながら、「でもこれしか無いんだ」という思いを持って、東京からフラダンスの先生を呼び寄せ、「フラガール」のチームを造り上げて行く。人間は、とことん追い込まれると、誰もが想像も付かないような発想が降りて来るのかもしれません。「こんなに寒い田舎の炭鉱の村で、何でフラダンスなんだ。全く関係が無いじゃないか。一体誰が見に来るんだ」という声こそが「常識」です。でも「それは本当にそうなのか」と自問自答しながら、「常識を疑ってみる」ことも重要です。常識を超えたところに本当の答えがあるかもしれないからです。

そのような歴史を経て、「スパリゾートハワイアンズ」は規模も立派に大きく成り、昨日もたくさんの来場者で一杯でした。お目当ての「フラガールショー」も満席の立ち見状態で、映画を見た時の興奮が蘇って来ました。約50年前に建てられた大型ドーム状のプール施設も立派に建っていて、事業の息の長さを感じさせます。周りを見れば、長閑な山や自然ばかりで、「この場所によく・・・」と素直な印象でした。

2年前の3月11日のあの大震災に時の対応は、とても素晴らしかったそうです(お客様全員を宿泊させ、食べ物も提供。ライフラインは全く止まらず。月曜日にお客様をバスで東京に送った)。それから全面再開まで約一年間。そういう困難を乗り越えられたのは、過去の経験があったからではないでしょうか。私も3.11以降、初めて福島に行きました。あの福島第一原発の事故で被害を受けた南相馬市まであと少しのところ。とても空がきれいで美しく、風も爽やかで気持ちが良かった。それに日射しが明るくキラキラしていて、まるで本当のハワイにいるかのような一日でした。

どのように変化しているのかは分かりませんが、明らかに太陽の日射しや自然の風景が変わり始めているような気がします。きっと良き人々のいる場所や地域は、キラキラと光り輝いているのかもしれません。いろいろなことが試されている時代です。困難に直面したら(決して常識に囚われず)純粋な思いと自然な発想で、「自問自答」を繰り返す。それはきっと良心との対話です。そしてキラキラとしたアイデアが降りて来る。そう信じて、前を向く。あの時のフラガール達の様に。

2013.05.28

大阪のマンションの一室で母と子の遺体が見つかったという記事を見ました。28歳の母親と3歳の小さな息子の胃袋には、何も無かったとのことです。室内にはメモがあり、「子供にもっといいものを食べさせたかった」とありました。この飽食の時代の都会の片隅で、食べるものが無く死にゆく人がいる。この厳しい現実と向き合いながら、人間の本当の幸せとは何かをまた考えます。

最近、川北義則氏の「孤独が一流の男をつくる」という本を読みました。「孤独死」とは言うが、全ての人間の死は「孤独死」である。死ぬ時は皆ひとりである。一流の男は孤独である。「私は仲間を持っている」とは、極めて陳腐な言葉である。若者よ、「ひとり」を恐れるな・・・このような内容の本で、なかなか面白かった。確かに人は「ひとり」で死んで行きます。この母親も(もしかしたら)死ぬ瞬間まで子供を思いながら、(ひとり)幸福な気持ちで亡くなったのかもしれません。

「孤独」とは、単なる「ひとり」のことではなく、実は自分自身の「良心」と向き合った状態のことではないかと思います。まわりに仲間がいることで心が満たされたとしても、それは半分の充足です。まだ半分があるのです。それは自分自身の「良心」と共に生きる時間です。それが「ひとり」の時間です。今、ひとりの状態を恐れる若者が多いそうです。いつも誰かといないと不安になったり、一人でいるところを見られるのを恐れたり、スマホやネットに依存したり・・・。でもそれは、一番大切なものを喪失しているのです。人間はそもそも「ひとり」であることと、「ひとり」とは「良心(最強の友)」と一緒であるということを知らないのです。

川北氏の本では、他にも面白いエピソードがありました。ロック歌手の矢沢永吉さんが事業に失敗して多額の負債を背負った時、「ひとり」に成った。その時、「人生は映画だ。人間は何度も生まれ変わる。ならば、今回のキャスティングを楽しく演じてやろう」と思い直したそうです。そして負債を完済しました。さて、実は私も全く同じ考え方をしていました。人生は(自分が主役の)映画です。だから今回与えられた役を思う存分、演じて、味わってみよう。これからどのようなストーリーに成って、どのようなラストに成るのかは皆目見当が付かないけれど、脚本を書いたのは自分自身なんだから、ただ安心して行けば良い。懸命に演じれば、アカデミー賞も夢ではないぞ!と。

人それぞれの人生は、人それぞれにとって必要な物語になっているはずです。だから、他人から「良い映画だった」とか「ダメな映画だった」と言われる筋合いのものではありません。どういう物語を生きたかというよりも、どう演じたかの方が大切だと思います。だからアカデミー賞をもらえるくらい、その役を演じ切れば良いと思います。大阪の母子にとっての映画がどのような物語だったかは分かりませんが、でももし懸命に生きたのであれば、きっとアカデミー賞を取ったのだと思います。

ところでこの本では、今後の「ひとり」人生を楽しむために、「シェアハウス」と「コーポラティブハウス」に住むことを推奨していました。「ひとり」として人生を楽しみながら、オリジナルのコミュニティに参加することで、お互いの「ひとり」を尊重し合って行く社会です。結局、「ひとり」を大切にするということは、相手の「ひとり」を尊重することであり、それこそが真のコミュニティではないかと思います。丸二が、13年前から取り組んでいる「コーポラティブハウス」が、このような形で評価されて来たのであれば、とても嬉しい限りです。建築も人生の中でとても大きな位置を占めるものですので、これからも良き建築を造って行きたいと思います。それも私の映画の物語です。

2013.05.27

映画「旅芸人の記録」で有名な(ギリシャの)テオ・アンゲロプロス監督の「霧の中の風景」をDVDで鑑賞しました。父親に会いに、ギリシャからドイツへと旅をする姉弟の物語です。実はアンゲロプロス監督の作品はこれが初めてで、約4時間の大作「旅芸人の記録」も未見なので、特別な先入観も無く、素直に観ることが出来たと思います。この監督の特徴は「長回し」と言われています。確かに「霧の中の風景」でも、ワンカットがとても長く、移動しながら360度を映し出すシーンもあり、とても斬新的で面白く感じました。けれども、それは単なる手法と言うよりも、時空の移ろいや儚さを強烈に見せつけるものであり、この作品の本質と連動するものであると理解しました。

まだ12歳の姉と5歳の弟の厳しい旅の物語。未だ会ったことの無い父を求めてドイツへ旅立ちます。旅の冒頭で、「父はいない」と知らされるのですが、それでも旅を続ける二人。その二人が最後に辿りついた場所はいったいどこなのでしょうか・・・。実は、その答えを暗示する象徴として、「一本の木」が出現します。これは(以前、本ブログで紹介した)タルコフスキーの「サクリファイス」とも(偶然にも)符合します。霧の向こう側の一本の木。この二人の姉弟は、父親に会えたのか。ドイツに着いたのか。否、すでにこの世にはいないのか。いずれにしても、「一本の木」への収束こそが、この作品の結論でした。

でも、なぜ「木」なのでしょうか。森林国家である日本の場合は、木や森には精霊が宿るとし、森羅万象への信仰心(自然信仰)が国民の心の深い部分に在ります。神様の数え方も、「一柱、二柱」と、木(柱)で表現しています。昨日(5月26日)は、鳥取県で「全国植樹祭」が行われ、天皇皇后両陛下が植樹をされていました。NHKの生中継を観ながら、あらためて感じたことは、「日本は森林の国であり、森林に守られている。森林は人々の生活を支え、自然界の循環システムとして機能し、目には見えない神聖な力を宿している」ということです。天皇皇后両陛下が、土を手にして(けっこう苦労しながら)植樹されている姿を観て、この木(森)に対する祈りの積み重ねが、日本と言う国を築いているのだと、静かな感動を覚えました。

西洋人にとっての「木」とは、おそらく「希望」ではないかと思います。西洋文明が1つの大きな終焉を迎えようとしている今、未来への希望の象徴としての「木」が在るとすれば、それは、木に宿る「目には見えない力」への期待ではないかと感じるのです。物質的な発展を遂げた西洋文明が終わりを告げる時に、目には見えない「何か」を手にしたいと願う。その象徴として「木」が出現しているのではないかと。ならば、古来から「木」に対して、特別な思いを抱き、目には見えない「何か」を感じて祈り、畏れ、感謝してきた民族である日本とは一体何か。毎年、天皇が「植樹祭」を行う国とは一体何か。西洋の映画「サクリファイス」に続いて「霧の中の風景」でも、「一本の木」が希望の象徴として現れている以上、私たち日本人は、もう少し考えた方が良いのではないでしょうか。私たちが思っている以上に、世界は(潜在的に)日本に向いているのかもしれません。

映画「霧の中の風景」は二人の姉弟の旅を、決して甘くは捉えません。相当厳しい現実を突き付けます。涙と感動のロードムービーではありません。けれども、それでも二人は、美しい雪の中を、冷たい雨の中を、ただひたすら前へ向かって歩いて行きます。「父がいない」と聞かされても、厳しい目の前の現実を乗り越えながら、前へ進みます。つまりゴールへの執着から、プロセス(経験)に生きるのです。それ故に、二人は<本当の>ゴールに到着したのでしょう。とても美しい(最後の)霧の中の風景が忘れられません。

2013.05.20

タルコフスキー映画の最高傑作と言えば、「ノスタルジア」ではないでしょうか。1983年のカンヌ国際映画祭にて創造大賞他、いくつかの賞を受賞いたしましたが、そのような世間的評価とは一線を画した芸術作品の中で、きっと未来永劫生き続ける映画的宇宙のひとつだと思います。けれども、やはりタルコフスキー作品だけあって、一般的な映画を観るような訳には行きません。そこには(観る側にも)ある種の瞑想的な心構えが必要です。現代の時間の流れとは逆行するほどの「静止した動き」に身を任せることを求められるからです。

つまり、(例えば)植物の芽が出て、茎が育ち、葉が生まれて、花が咲くまでをじっと見届ける(定点観測する)様な視座のことです。それはあたかも(一見)静止しているかのように見えますが、(真実は)1秒ごとに驚異的な変化を継続しているものです。その動きは明らかに遅く、時代のスピードからの視点から見ると、単なる過去の郷愁にしか見えません。けれども、その長大な奇跡のミクロ的時間軸の積み重ねは、決して止まることなく、1mmずつ未来へ進み続けています。

一方、私たちの日常は物凄いスピード(時速100キロくらい)で、「今」という地点まで一気にやって来ました。しかしながら、ここに来て、遂に巨大な壁にぶつかり、思考も行動も一時停止してしまい、向かうべき道を見失っています。人類の歴史上、初めてと言えるほどの、八方塞がりに入ってしまったようです。そして私たちは、過去(来た道)を振り返り、遠い風景に中から(確かに)ゆっくりと近づいてくる存在を目にするのです。それはかつて、私たちが「止まっている」「取るに足らない」と思っていた微細な運動体です。私たちが、「郷愁(ノスタルジア)」と称して、過去の産物として葬ったはずのものでした。

無価値であったはずの「静」が、前へ進めなくなった「動」に追い付き、今や追い越そうとしているのです。「静」は「生」ですので、(一見)静止しているように見えて、実は物凄い生命力を内在しています。生き(続け)ているのです。私たちはきっと、目の前をゆっくりと通り過ぎて行くノスタルジアを見送り、彼らの後を付いて行くことになるのでしょう。まるで、ウサギとカメの物語のようです。

映画「ノスタルジア」から感じられるメッセージには、もっと深いものがあると思います。人類を救うことと、故郷に帰ることが交差する中で、「幸福」と言う優しい言葉では表現し切れない、真の「歓喜」を追求しているのかもしれません。映画自体は極めて難解です。多分きっと、人類は偽りの成長の終わりを迎えているのかもしれません。人類は楽をしてきたのです。ただ「楽に成りたい」だけを追い求め続けてきたからです。そして今、そのツケの請求が来たのでしょう。非常に厳しい現実です。要は、資本主義や民主主義では、全体幸福は実現出来なかった。私たちはそこを正直に認めて、今私たちを追い抜こうとしている「自然の摂理」をもう一度観察し直して、その驚異的な生命力に対する畏敬の念を持って、素直に後に付いて行く道を選択することです。

日本や世界の現状は厳しい。教育の建て直しをしても、あと30年は掛かるでしょう。人口が減り続ける以上、右肩上がりの成長も望めません。幸い「アベノミクス」によって、僅かな期待が生まれ始めていますが、これも永続的に捉えるのでは無く、私たちが静かに方向転換を行うに必要な時間軸(猶予期間)をいただいたものと感謝して、この一瞬の景気浮揚の中において、過去から未来へと(一糸乱れぬ)行進を続けている列に合流することだと思います。

このようにして、古き良きものからの「インスピレーション」を得ることは大切だと思います。過去からの長大な時間を生き続けている古い映画やクラシックや古典に触れることで、そこから何かを感じ取ることが出来ると思います。それは確かに過去への単なる「郷愁(ノスタルジア)」かもしれませんが、もしかしたら過去からの足音を聴く行為なのかもしれません。

映画「ノスタルジア」全編を貫く静寂、静止、静音は、一向に前へ進みません。音楽もほとんど流れず、静かな水の音が聞こえるだけです。普通の感覚では、ただの退屈な時間です。けれどもそれは、私たち人間の側の視座が低いからではないでしょうか。自らの意識の視座(高度)を上げ、俯瞰する地点に達し、全体を見下ろすことによって、今まで見えなかったものが見えて来る。静止していたものが動いて見える。生命の躍動感を感じられる。そのような位置に立って、映画「ノスタルジア」を見た時、主人公が故国の家族や家を思う「郷愁」には、むしろ未来(希望)を感じます。

特にタルコフスキー映画に出現する「家」は、特別な存在です。私たちがノスタルジアを感じるのは、多くの場合、「場」です。風景や街並みや家です。つまり、私たちの建築には、大きな使命が内在されている訳です。その家にノスタルジアはあるのか。その家は、未来へ向かって歩いているのか。未来の人の心に宿り続けているのか。その人の未来を救えるのか・・・。ノスタルジアが、過去への郷愁から未来への期待に変わる瞬間が起きそうな気がします。それは、自然の恩恵に感謝できる意識の開花だと思います。

2013.05.13

5月11日(土)~12日(日)、加子母に行き、岐阜県主催の「恵みの森づくりフォーラム2013」に参加してきました。本事業の後援は、坂本龍一さんが主宰する森林保護団体「一般社団法人モア・トゥリーズ」で、シンポジウムには坂本龍一さん、TBS「サンデーモーニング」でおなじみの造園家の湧井雅之さん、フリーアナウンサーで岐阜県中津川市出身の草野満代さんが登壇され、日本の山や森をいかに守って行くかについて、熱くも楽しい討論が繰り広げられました(会場は満席、立見状態でした)。

モア・トゥリーズの坂本龍一さんが日本の森づくりの動き出し、あの3.11を通過した後、昨年モア・トゥリーズと加子母森林組合は連携を決めました。それから一年が経ち、今回は全国にある「モア・トゥリーズの森」の(記念すべき)第1回サミット開催のために、(その会場と成った)加子母にやって来たのです。その一環で上記のシンポジウムも行われました。

われらが加子母森林組合の内木組合長も、本シンポジウムにて事例発表を行い、加子母の山づくりを紹介いたしました。「美林萬世之不滅」の理念の下で、4世代複層林の山づくりを目指し、どの世代でも山の経済が循環する仕組みを実現する。森に光を入れることで、生態系が蘇り、草や花や昆虫が住む美しい森をつくる。これが完成するにはあと50年掛かるが、そういう大きな夢を持って次世代へつなげて行きたい・・・。

国土の面積に対する森林の割合を比較すると、日本は世界第2位(1位はフィンランド)だそうです。しかも様々な種類の木々による生態系を維持しているのは世界で日本だけとのことです。日本はまさに森(木)の国なのですね。私たちは自然界、とりわけ森や植物たちのおかげで生きている(生かされている)ことを忘れがちです。だとすれば、やはり世界一の森林国である日本から、自然との親和性を取り戻して行かなければならないのでしょう。林業の活性化や地球環境の保全という(人間側の)目的の裏側には、このような自然信仰という側面もあるように感じます。だから、このような運動は日本から始まらなくては成らなかったのです。

13日(日)の朝、地元の中日新聞の朝刊の1面トップに、伊勢神宮に関する記事が大きく載っていました。「神宮、英語でもJingu」という大見出しで、伊勢神宮は今回の遷宮を機に、「神宮」を「Shrine」から「Jingu」に、「神」を「God」から「Kami」に表記を見直します。つまり、日本語のまま世界共通語に定着させることにしたのです。確かに神宮とShrineは違います。神とGodも違います。今までは、世界共通語の英語に合わせていましたが、柔道(Judo)や忍者(Ninjya)、あるいは改善(Kaizen)やもったいない(Mottainai)のように、日本オリジナルの意味を持った言葉(言霊)として貫くのです。これは大賛成です。「神宮」とは、まさに自然信仰の象徴です。そのようなオリジナルな文化を再生しようとする日本が、国土のほとんどを覆う森(大自然)を再生させようと歩み始めたことは、全く自然なことであり、必然なことだと思います。

ですので、このような森を守る運動のベースには、自然信仰の本質である「感謝」が無ければ成りません。自然界のおかげで生きている(生かされている)ことへの感謝の心を持ち、その自然界を(可能な限り)守って行く。その動きと森の経済を連動させ、いつまでも安心して森を守って行ける仕組みを造り上げる。そのような大きな流れの一部として、丸二も加子母の山づくりを(微力ながらも)コツコツと継続して行きます。内木組合長のお話には、未来や次世代(子どもたち)への大いなる夢がありました。夢は夢で終わるかもしれない。でも夢を見なければ実現しない。私たちも(加子母さんと共に)夢を見て、それを実現させる道を(一緒に)歩んで行きたいと思います。

2013.05.06

最近観たDVD(映画)で、あることに驚きました。旧ソ連時代の有名な映画作家、タルコフスキー監督が1986年に製作した「サクリファイス」に、東日本大震災の津波で生き残った「奇跡の一本松(陸前高田市)」が描かれていたからです(もちろん「符合した」という意味においてです)。この映画を観終わり、すぐにインターネット等で調べてみると、確かに多くの人たちが、そのような見方をしていました。タルコフスキーの映画は、「惑星ソラリス」が有名です。キューブリック監督の「2001年:宇宙の旅」と対照的に論じられる問題作ですが、惑星ソラリスの海を「知性ある存在」として描き、神聖なる宇宙、大自然の叡智、人間の本質について、より深く追求した稀有な作品に成っています。

「惑星ソラリス」では、バッハの音楽も印象的です。私はこの映画の中で、ソラリスの知性によって、主人公の(亡くなった)妻が再生し、その妻と(バッハの音楽と共に)無重力の部屋の中を浮かぶシーンが好きです。妻自身も、自分が「本当の人間では無い」ことを認識していて、この世の生命の儚さを感じさせます。そのタルコフスキーの遺作と成った「サクリファイス」とは、日本語で言うと「犠牲」という意味だそうです。声の出せない子供と一緒に、海辺に「日本の木」を植える男がいます。その日、世界で最終(核)戦争が起こり、全ては終わりに近づきます。男は、全てを捧げるから、家族を助けて欲しいと神に祈ります。そのためにあることを行い、目が覚めると、元のままの世界に戻ります。男はその代償(犠牲)として家に火を付け、全てを燃やし、精神病院へと送られます。最後に、「日本の木」に水をやる子供が声を発します。「初めに言葉ありき」と。

これはキリスト教の「生命の樹」をモチーフとした物語です。音楽も(ソラリス同様)バッハの、「マタイ受難曲」が使われています。けれども不思議なのは、主人公の男と声の出ない子供が、「日本」を尊敬し、日本に希望を託しているという点です。西洋のキリスト教的な物語で、なぜ日本なのか。そして、なぜ「日本の木」を植えるのか。しかも海辺に・・・。映画の最後に映る「日本の木」は、明るくキラキラと輝く水面の光を背景に、立派に立っています。核(原子力)の危機の後、海辺に立つ(たった一本の)「日本の木」が、未来への希望を象徴するのです。世界の終りが近づくと、なぜ人々は「日本」を思うのでしょうか。なぜ、タルコフスキーの脳裏に、海辺の一本の「日本の木」の映像が思い浮かんだのでしょうか。

この「サクリファイス」の完成直後、自国(ソ連)でチェルノブイリ原発事故が発生します。そして25年後の3月11日、日本で大震災と原発事故が発生し、陸前高田では一本の木が生き残りました。「未来への希望」のシンボルとして。25年前にタルコフスキーは、このことを予見していたのでしょうか。映画自体はタルコフスキー作品ですので、哲学的かつ難解です。一般的な意味において面白い作品では無いかも知れません。でもあの時代、ソ連の国民が映画を撮ることは命懸けでした。命を懸けても表現したいと言う「念」の力が、きっと時空を超えたのだと思います。タルコフスキーは、この作品を完成させたその年に、まだ54歳で亡くなります。あまりにも強い「念」を発し切ってしまったからでしょうか。そして私たちは25年という歳月を経て、その「念」の意味を理解するのです。

東日本大震災で生命を失った多くの方々の犠牲で、今日も私たちは生きて(生かされて)います。その感謝の思いを決して忘れてはいけないと思います。同時に、これからの日本に対する大いなる期待も背負って行かなければなりません。この大震災の経験を、「未来への希望」に昇華させる責務が私たちには在る様に思います。そしてそれは、決して日本の中だけの事ではなく、全世界からの期待の様に思えて成りません。タルコフスキーは日本を愛していたそうです。映画の中でも「前世は日本人」と言う表現がありました。だからこそ、今現在、確かに日本人である私たち一人ひとりが、「日本の木」として立派に立ち上がらなければ成りません。そのような(過去からの)強き「念」と「期待」を感じるのです。

最後に、東日本大震災の経験を「未来への希望」に昇華させる為、ぜひ(あくまで個人的に)観て欲しい映画と音楽をご紹介します。

1.映画「この空の花~長岡花火物語~」(大林宣彦)

2.音楽「イーハトーヴ交響曲」(冨田勲)

3.音楽「交響曲第1番<HIROSHIMA>」(佐村河内守)

4.映画「サクリファイス」(タルコフスキー)

また、私たちが取り組んでいる「日本の木」、つまり「加子母ひのき」への取り組みや日本の森を守る事業も、大きな視点で見れば「未来への希望」と結び付くと思います。伊勢神宮の御遷宮の年に、その御用材である「加子母ひのき」との御縁に感謝しつつ、日本や世界の未来について、もっと深く考えて行きたいと思います。映画「惑星ソラリス」のラストのように、巨大な自然界の叡智の中の、ちっぽけな存在の一粒として。

2013.05.06

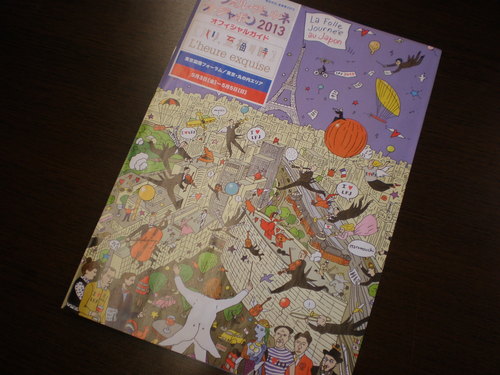

今年のゴールデンウィークは本当に天気が良く、清々しい毎日でした。私は友人に誘われて(初めて)クラシック音楽の祭典「ラ・フォル・ジュルネ(熱狂の日)」に行き、(3日間!)東京国際フォーラムに通いました。クラシック音楽のファンは、身近にあまりいなかったので、このようなイベントに本当に人が集まるものなのかどうか、実は軽く考えていたのです。

ところが行ってみたら大変でした。東京国際フォーラムは毎日大混雑で、会場周辺や丸の内でも多くの出店やイベントや無料コンサートがあり、一体どこからこんなに人が集まって来たのだろうかと思うほどの盛況ぶり。この音楽祭は、日本では9年目と成り、東京国際フォーラム内の全ホールとよみうりホールを3日間使用して、(朝から夜の11時頃まで)クラシック音楽のコンサートがたくさん開かれます(全部で135個の公演です)。発祥はフランスで、1995年から始まり、リーマンショック以降は規模が縮小されたそうですが、それでもこの盛り上がりです。百聞は一見にしかず。誘ってくれた友人に感謝です。

東京国際フォーラムで一番大きいホール(A)は、5000人を収容します(上の写真)。その会場で(3日間で)延べ18回の公演があり、そのほぼ全てが満席状態と言う、クラシック音楽界の現状から考えると奇跡の様なことが起きていました。5000人×18回×(平均)2000円として、(Aホールだけで)1.8億円の入場料収入です。その他のホール(6カ所)もほぼ満席でしたので、それを加えたら相当なものです。でも出演している演奏家たちも、みんな有名な方々ばかりでしたので、出演料や会場費、広告宣伝等のコストもかなり掛かるでしょう。いろいろな企業からの協賛も集めて、このプロジェクトは運営されているようです。

一回の公演時間が45分で、入場料が(通常のコンサートよりも)とても安い。聞きたい曲や演奏家を自由に選べる。空いた時間も周辺のイベント会場や出店で楽しむ(上の写真)。東京丸の内で、ショッピングも出来る。いつから来ても良いし、最後までいても良い。同じ趣味の人達が集まって、休日を一緒に過すような感じです。何となく、どこかのヨーロッパの都市に来たような錯覚すら覚えます。コーポラティブハウスの持っている空気感(コミュニティ)とも似ています。

基本的に「斜陽」と言われているクラシック音楽界ですが、このように、永遠と続く音楽自体の生命力に火を付けることで、新しい復興が起こせるのだと(驚きと共に)認識することができました。要は「アイデア」なのだと。3日間を過しながら、自分自身の仕事に対するヒントも得られたように思います。良きものは、やり方を変えれば、火が付く。これは大いなる収穫です。

さて、演奏会自体の感想です。今回のテーマは「パリ、至福の時」で、フランス音楽が中心です。私たちは、135個のコンサートの中から10個(だけ)選びました。その中で特に印象に残ったのは。。。

マスネ:タイスの瞑想曲(カントロフ指揮&デュメイのバイオリン)

ショーソン:詩曲(カントロフ指揮&デュメイのバイオリン)

ラヴェル:マ・メール・ロワ(ケフェレックと仲道郁代の連弾)

ロドリーゴ:ある貴紳のための幻想曲(カントロフ指揮&村治佳織のギター)

ラヴェル:ピアノ協奏曲(カルイ指揮&小山実稚恵のピアノ)

フランク:ヴァイオリン・ソナタ(デュメイのバイオリン)

フォーレ:レクイエム(コルボ指揮&ローザンヌ声楽アンサンブル)

ラヴェル:ボレロ(カルイ指揮)

オーケストラは、ポーランドの「シンフォニア・ヴァルソヴィア」とパリの「ラムルー管弦楽団」で、その両方ともとても豊潤で柔らかい音響で、本当に素晴らしかった。また初めて聞く曲も多く、そのような意味でも、安い入場料で試しに聴いてみるというシステムは、とても良いと思いました。音楽との新たな出会いが生まれます。

上記の演奏の中で、特に感動的だったのは、最終日のフォーレ(レクイエム)です。コルボ指揮のレクイエムは(名盤中の名盤で)、随分昔からCDを何度も聴いていましたが、遂に今回初めて生で聴くことが出来ました。会場が5000人収容のホールAでしたので、本当はもっと小さな会場の方が良かったのかもしれませんが、そんなことは全く関係なく、始めから終りまで、ガタガタと感動の震えを感じながら、真剣に聞き入ることが出来ました。とにかく、「素晴らしい」の一言です。コルボさんも80歳くらいですが、とても素敵でした。やはりCDと本物は、決定的に何かが違います。風景の写真を見るのと、そこに実際に行くのとの違いと同じかもしれません。フォーレのレクイエムは、静かに死者を楽園に導く穏やかで瞑想的な音楽です。その神聖さに酔いしれました。

また、最後の打ち上げ的な演奏会でのボレロは、本当に凄かった。実は前日の別の指揮者によるボレロを聴いた時は、さほど感動しなかったのに、この日の演奏では、徐々に力強く、最後は大音響と化すパワーに圧倒されました。5000人満席の会場で、3日間の大トリの花火ですから、そういう意味での力も加わったのでしょう。オーケストラの演奏者一人ひとりの音量がどんどん力強く成って、会場にも一体感が生まれました。3日間だけの出会い(コミュニティ)の最後に、聴衆も演奏者も一緒に成って、最後の音を鳴らし切る。そして万雷の拍手。終幕の曲は、メキシコの女性カスタネット奏者とのコラボレーションで、これも大いに盛り上がりました。カスタネット奏者は、75歳なのに物凄いエネルギッシュ。そのパワーのおかげで、終演後も2度のアンコールと繰り返されるカーテンコールで、最後は(すでに引き上げた)オーケストラのメンバーまでがステージに戻ってきて、みんなに「さようなら」の挨拶。

結局、「コミュニティ力」だったのです。クラシック音楽で結ばれたコミュニティが、このプロジェクト・アイデアの真髄だったのでしょう。日本人はそういう力を持っていると思います。あの3.11の時もそうでした。5000人の会場で、小さな子どもがいる中で、クラシックが初めての人も多い中で、静かに音楽に耳を傾けられる力。きっと遥々東京まで来た演奏家の方々も、日本の素晴らしさを体感できたのではないでしょうか。2日目の演奏会では、(終演後に)オーケストラの中の一人の女性演奏者が泣いていました。これも音楽の力、日本の力だと思います。

このようにして、今年のゴールデンウィークは終わりました。特に遠出もせず、東京の中で時間を過しましたが、とても充実した経験ができました。あらためて友人に感謝です。音楽の素晴らしさは、「今」という瞬間にあると思いました。今鳴らした音は、数秒後には消えている。過去も未来も無い。「今」という瞬間の芸術。だから今鳴らす音だけに集中すれば良い。数秒前(過去)のミスは忘れて、数秒後(未来)の難所も考えず、ただ「今」の音だけを懸命に鳴らすこと。その「今」の連続が人生と言う作品に成って、いつか振り返った時、確かに何か(形のないもの)を残せたのだと解る。全ては消え行くものだからこそ、心の中に残る。最後は形なきものが勝利する。きっと音楽は、神様の発明だと思う。

2013.04.24

もうすぐゴールデンウィークです。今年は特に遠出はせず、東京で(中学時代の友人たちと)クラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ(熱狂の日)」に行く予定です。この音楽祭は1995年にフランスの港町ナントで誕生し、2005年に日本に上陸して以来、延べ526万人を熱狂させたクラシックの音楽祭とのこと。私は今回初めてなので、とても楽しみにしています。この音楽祭は毎年テーマがあって、今年は「パリ、至福の時」。つまりフランス音楽が中心です。クラシックと言うとドイツ、オーストリア、イタリア等が中心ですが、フランス人の素晴らしい作曲家も多く、特に私はフォーレ、ラヴェル、ドビュッシーが好きです。クラシックのコンサートは、普段はなかなか行く機会が無いので、久しぶりにワクワクしています。

私が思うに、クラシック音楽の素晴らしさは、曲が誕生してから数百年以上も経っているのに、いまだに聴かれ続けているという、この「生命力」に在ります。実際、現代の音楽家たちが「今まさにこの瞬間に生まれた音楽」として新しい演奏を繰り広げています。その「熱さ」は物凄いです。さらにこの生命力は、時間が経つに連れて輝きを増しているような気がします。建築も同様に、時が経つに連れて、深みと味わいが生まれて来るようにして行きたい。音楽も建築もオリジナル・アートです。いつまでも残る作品を造り続けたいと思います。

さて、休日や余暇の時間の使い方ですが、何かこのようなイベントや旅行があれば、かなり充実したものになります。けれども時々、ぽっかりとした自由な時間が生まれることもあります。そのような時、私の場合は、映画を観る、音楽を聴く、本を読む、が最も多い選択肢に成ります。その他では、掃除、片付け、整理整頓。昔から部屋の模様替えをするのが好きで、レイアウトやインテリアを変えるのが楽しみの1つです。でも全部インドアですね。もちろん外へ行くこともあります。けれども人混みが嫌なので、人通りの少ない場所が好きです。

日本でも外国でも、街並み自体が古くて静かで美しい場所がたくさんあります。そのようなところで、そのような懐かしい古道をコツコツ歩くのは悪くないです。歩きながらきっといろいろ考えるでしょう。楽しい事も心配な事も。歩きながら様々な気づきやアイデア、発想も生まれるかもしれません。途中で小さなカフェでのんびりしたり、本を読んだり。また、南国の静かな夕暮れ時の海辺で、オレンジ色の太陽を眺めるも良いでしょう。泳ぎは苦手なので、マリンスポーツはご遠慮したいですが、涼しくなった美しい浜辺で、繰り返す波の音を聴ききながら、本を読むのも悪くないです。

実際は、なかなかこのような時間が持てないのですが、このようなイメージを持つだけでも、心は穏やかに成り、夢も膨らみます。夢と言えば、一生の内に、何か1つでも良いから楽器を弾けるように成りたいと思っています。音楽を聴くのは好きなのですが、譜面は全く解らないですし、楽器は何も弾けません。何となくチェロが良いなと思い、先日(勇気を出して)吉祥寺の音楽教室に行き、パンフレットだけ頂戴してきました。「大人の音楽教室」みたいなものがあって、全くの素人でも大丈夫と言われましたが、本当にそうなのかなとか、いろいろ考えます。自分がチェロを弾いている姿は、まだイメージできないので、これは時間が掛かりそうですが、私のチャレンジ目標の1つです。

仕事でも趣味でも、人生を「生き生き」とさせるのは自分自身だと思います。人生は(もちろん)いろいろなことがありますが、どんな時でも「生命力」さえ失わなければ(結果的に)より良い方向へ行くと思います。そのような中で、数百年もの間(微動だにせず)生き続けている「音楽」や「建築」、数億年もの間(微動だにせず)生き続けている「大自然」から学ぶべきことは多いのではないか。その「生命力」の源は一体何だろうか。多分きっと、創造者の「熱」ではないか。決して冷めない熱。いつまでも燃え続ける熱。これが生命力と化し、永遠の力と成る。これからの時代は「生命力」の時代だと思います。いつも心に熱き炎を。

2013.04.22

20日(土)に、加子母の山(神宮備林)をお守りする氏神様「護山神社」の奥社にて祭事があり、関係者と一緒に出席して参りました。実は、この「護山神社」の新しい鳥居を、このたび丸二(農商工連携事業でご縁のできたチーム)で寄贈させていただいたのです。そのようなご縁で、今回の祭事へのご招待をいただき、感謝状もいただきました(誠にありがとうございました)。上の写真は、その新しい鳥居の下で、私と加子母森林組合の内木組合長と護山神社の総代の方です。護山神社の奥社は、国有林(神宮備林)の険しい山の上に在り、そこへ行く途中にある小さな鳥居ですが、このたび加子母ひのきで立派に完成しました。

今まで約5年超を掛けて、加子母森林組合さんと一緒に、「森を守る」ための様々な取り組みをして来ましたが、実際にここに至るまで未だ大きな成果が上っていないのにも関わらず、「諦めずに良く続けて来た」と、加子母の山の神様がやっと認めてくださったような気がして成りません。静かな山での祭事の最中、鳥や小川のせせらぎの音を聞きながら、とても清らかな気持ちに成りました。

伊勢神宮の御用材として有名な「加子母ひのき」プロジェクトは、いよいよここから本当のスタートです。おかげさまで木造住宅やレンタルハウス(タカラバコ)のご依頼も非常に多く成り、だんだんと加子母の山を守ることに寄与し始めました。日本の木を使うことは、日本の森を守り、国を護ることに成ります。ですから、「加子母ひのき」を一本でも良いから使って欲しい。そのような「1mmの前進」の「継続」こそが大事なのだと、あらためて感じました。

今年は6月22日(土)~23日(日)と10月19日(土)~20日(日)の2回、加子母森林ツアーを行います。一人でも多くの方々に、日本の山、日本の森、日本の林業を知って欲しいという願いと祈りから、毎年開催をしています。あの東日本大震災を経て、私たちは遠い古里を思い出しました。日本という国を静かに護ってくださる日本の森と、その中に息づく生命との出会いをしてみませんか。ぜひお待ちしています。