2009.07.30

これからの日本にとって非常に重要なことは、「森を守ること」「食糧自給率を上げること」「子どもが心身ともに健康に育つこと」の3つではないかと考えます。日本の最高の資源は、「森林」を中心とした美しい自然だと思いますし、今後「観光立国」になるためにも、いつまでも森が美しくなければなりません。また、今後の経済的な見通しや地球環境の現状を考えると、食糧の(国内での)自給自足が必要になってくると思います。仮にどんな時代になっても、新鮮な食物さえ産地直送で調達できれば、何とかなります。むしろ健康的な食生活に変わるのかも知れませんね。そして・・・これからの未来を築く子どもたちが元気で、健康で、精神的にも健全に育ち、大人になってから社会に貢献できる人物になって欲しい。もし、これらが実現できれば、日本は大丈夫じゃないかなぁと感じます。

今、政権交代が起こるか起こらないかと言う、日本の憲政史上、非常に重要な局面にありますが、もし日本以外の国だったら、今まで数十年にわたって政権を握っていた側と、これから政権を取ろうとする側の戦いは熾烈と化し、各地でデモや暴動が多発しても不思議ではありません。そういう意味において、今の日本は凄いと思います。このような極めて大きい局面の中でも、きちんと「選挙」というルールに従って(もちろん、マスコミや世論を使った巧みな誘導作戦が横行していますが・・・)、粛々と物事が「無血」で進んでいくという見事な国民性。逆に大人しすぎるのかもしれませんが、武力で政権を取り合う国には住みたくないですよね。これは、現在の全世界の人々の切なる願いではないでしょうか。

このように、日本は本当に優れた国だと思います。ただ問題は、自信を失っていること。もっと自分たちの国の素晴らしさを知って、それらをもっと伸ばす努力をしていけばいいと思います。国が抱えた多額な債務にしても、隠さずに全てを公開して、責任を取るべき人はきちんと責任を取って、今までのやり方・しがらみを勇気を振り絞って捨て、みんなで裸一貫からやり直せばいい。そうすれば、きっとこの難局は乗り越えられるはず。日本人一人ひとりの人柄と知性があれば、大丈夫です。そう信じます。

私たち丸二は、このような素晴らしい日本という国の中で、生かされているという喜びと感謝を日々感じながら、これから日本が再生するためにできることを始めようとしています。そのひとつとして、経済産業省と農林水産省が双方の強みを活かしながら、異分野連携による地域活性化施策として始動した「農商工連携事業」のために、「複層林を育てる産地直送『総ひのき木造住宅』販売システム開発」を提案申請させていただき、このたび、おかげさまで認定を受けることができました!!

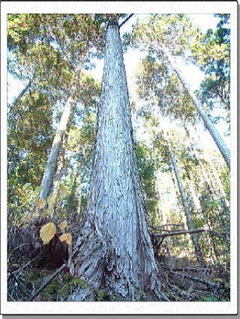

岐阜の加子母(かしも)の森林には、伊勢神宮の御用材として有名な由緒ある「ひのき」がたくさん眠っています。しかしながら、国産木材の需要の低下のため、切り出すことができません。森は適時、間伐を行いながら、森の中に光を入れていかなければ、木は育たないのです。今のように木材の需要が無いと、間伐ができず、森に光が入らず、森が死んで行く・・・。だから外材に頼らず、日本の素晴らしい天然木を使うことは、日本の森を守ること、環境保護に繋がります。

丸二は、加子母森林組合と連携して、森を守る事業を始めていきます。東京武蔵野地域の方々と一緒に加子母に行き、森林体験を行いながら、森を守ることの意味を学習し、実際に目にして触った「ひのき」で、自分たちの家を建てたり、リフォームをしたりします。環境保護に貢献しながら、健康で自然な住環境を安価で(産地直送なので流通コストや様々な経費が減少します)取得することが可能になってきたのです。

特に私たちが大切にしたいのが、子どもたちの心の教育です。本物の森を見て、本物の木を知って、本物の木を触って生活をする。ここに「本物」や「自然」との出会いが生まれます。このような体験や日々の環境は、きっと子どもたちの情操教育に良い影響を与えるでしょう。石油でつくられた新建材だけの住環境に暮らすより、きっと健康的で心豊かな人間性が育まれると思います。

また、この取り組みが進行していく過程の中で、加子母で農業もできればいいなと考えています。小さな畑で、自分たちや仲間たちが食べていけるくらいの収穫からまず始めようと。そんなことも、楽しい目的の一つです。素晴らしい日本をより素晴らしくするために、「森を守ること」「食糧自給率を上げること」「子どもが心身ともに健康に育つこと」が大切と最初に書きましたが、丸二も事業として挑戦していこうと思います。今後、加子母へのバスツアーも企画していきますので、ご興味のある方はご連絡をください。一緒に、新しい挑戦を始めていきましょう。日本のために、森のために、家族のために、自分のために・・・。

2009.07.22

今日は、46年ぶりの「皆既日食」ということで、何となく朝から空模様が気になっていましたが、東京はあいにくの曇り。まあ、見られないだろうなぁと思いつつ、ちょうどその時間に外を歩いていると、地元の氏神様(武蔵野八幡宮)の前を通りかかったので、「こういう特別の日だから、お参りでもしてみようか」と思い、日頃初詣や地鎮祭でお世話になっている武蔵野八幡宮様(大黒天様を奉っています)に手を合わせました。

その後ふと上空を見たら、曇り空がすこし薄らいだところにちょうどクッキリ太陽があって、なんと、ちゃんとキレイに部分日食になっていたのです。雲のおかげで肉眼でハッキリ見ることができ、あわてて携帯で写真もとったのですが、タイミングが遅れ、もう雲の中に消えかけてしまいました(下の写真)。

それくらい一瞬のことだったのでしょう。「運がいいぞ!」と思いました。時計を見ると、11:16でしたので、フルに部分日食になる11:12(東京)を少し経過した頃だったわけですね。そうすると、太陽が月に隠れて一番暗い時を経て、いよいよ明るい方向へ向かい始めた瞬間だったのではと思います。そういうタイミングを目にすることができたのは、何か嬉しいですね。

「空を見る」ということを忘れがちな昨今ですが、今日は日本全国の多くの人たちが空を見たのではないかと思います。視線が下へ向くと、心も暗く、後ろ向きになりますが、視線が上に向くと、心も明るく、前向きになります。いろいろな意味で時代の大きな転換期の最中ですが、人々の目線が上に向いたという意味において、きっとこれから新しい未来を創る人たちにとっての価値ある日になったのではと感じます。

逆に、過去から抜け出せない人たちにとっては、本格的な厳しい状況の始まりだと思います。だから、この天体ショーをひとつの大きなきっかけとして、みんなが新しい未来への希望を持って、視線を上げて、前向きな第一歩を踏み出せればいいなと思いました。ちゃんとお天道様もお月様も見ていて下さる。そんな安心感を抱きました。

さて、昨日の衆議院の解散を受けて、いよいよ総選挙です。政治が変われば全て良くなるわけでは無いですが、でも、できたらより良い方向へ変わってもらいたいものです。麻生首相が「行き過ぎた市場原理主義からは決別する」とハッキリ言いましたが、この言葉が意味する「小泉-竹中政治からの脱却」という一点については、民主党はもちろん、自民党も、そして大方の民意も、ほぼ同じ思いではないかと思います。

あとは、それぞれの政党の今までのあり方、そしてこれからへの期待をどう評価するかだと思います。ただ、国の現状に対して、国民に見える部分がまだまだ本当に少ない。だから、次の政権には、今の日本の現状をすべてオープンにしてもらい、その上で大規模なクリーニングをしてもらいたいと思います。ビジョンや細かい政策は、その後からでもいいと思います。まずは住まいをクリーニングしましょう。そうすれば運気も上がるし、自然と方向性も見えてきます。雲の隙間から太陽が顔を出すように・・・。

2009.07.16

いま自宅の内装をリフォームしています。今回のメインは壁と天井。そこで、一般的なクロス貼りでは無く、塗り壁にしてみました。なぜならば・・・とても画期的な健康塗り壁「ダイアトーマス」が開発されたからです。

この新しい健康塗り壁「ダイアトーマス」には、ダイアトーマス・ケルザイム(アメリカネバタ州の一部の地域でしか採れない貴重なもので、主にカルシュウムとミネラルが含まれた、他には無い優れた化石)が含まれています。初期より、日本の基準に合うよう静岡大学農学部の協力によってホルムアルデヒド及び、VOC等の放散試験が行われましたが、その結果、ホルムアルデヒドは審査の厳しい大臣認定を取得し、最も安全な健康塗り壁材である事が証明されました。

この「ダイアトーマス」を実際に自宅で塗ってみた感想ですが、まずは大変美しい。色は75色もあり、通常の塗り壁材の白やベージュ系のみに比べると、大変な進化です。自宅では思い切ってオレンジ、イエロー、チョコレートブラウン、ストロベリーピンク等の色を使ってみましたが、全てとてもキレイで爽快です。また、調湿効果も高く、この暑さでもジメジメ感が無くなりました。

また、さらに素晴らしいのが匂いです。今まではキッチンの生ゴミ等の生活臭に悩まされていましたが、壁と天井に「ダイアトーマス」を塗っただけで、これが著しく改善。「ダイアトーマス」は匂いを吸着するだけでなく分解までするので、いつまでも空気はきれいですし、しかも永久にこの効果は持続します。一般の塗り壁と違って、後日「粉状」になって落ちてくる心配も無いですし、曲がりにも強いので、かなり実用的です。

今回は、「ダイアトーマス」に惚れ込んでいる左官屋の社長さんに塗っていただきましたが、私や家族も試しに挑戦。意外と楽に塗ることが出来ました。これからは家族みんなで壁を塗るというイベントも楽しいのではと思います。

(見事な腕前で塗る左官屋の田中社長。プロの左官屋さんのお勧めだから、これは本物です)

(ヘタですが、一生懸命塗っている私)

さて、このように、まるでリゾートにいるかのように美しく、触り心地がよく、見た目に本物感(高級感)のある室内環境をつくることは、普通のクロスでは到底不可能です。しかもレベルの高い健康性能です。これからは、住まいの内装をリフォームする際には、一番大きな面積をもつ壁と天井にどのような素材を使うかがとても重要になってくると思います。今後も、「ダイアトーマス」を含めて、その他の素晴らしい商品等について、ご紹介していきます。

2009.07.09

一昨日は七夕で満月、夜空にとても美しく幻想的な月が浮かんでいました。満月の日を手帳に書く習慣が付いてから、少なくとも28日に1度は、ゆっくり夜空を見上げるようになりましたが、今回の満月は格別に明るく感じられました。「乱世だからこそチャンスだ!今こそ、輝きを!」。日々の現実や目先のことばかり追いかけていると、真の自分自身を見失います。だからこそ、月を見る。月を見て、「感謝」する。そこには、太陽からのパワー・エネルギーとは対極の、ヒーリング・エネルギーがあります。次の満月は8月6日です。

さて、年6回発行している「ありがとう通信」の7月号の挨拶文の原稿を書きましたので、先にブログでご紹介します。

(挨拶文:始まり)

ありがとうございます。今年も梅雨から真夏へと、季節が移り変わりました。7月22日には、46年ぶりの「皆既日食」が見られるということで、この自然界のリズムの不思議さに、あらためて畏敬の念を感じます。今年もまた・・・暑くなりそうですね。さて丸二の近況報告ですが、最近はおかげさまで、リフォーム、増改築、メンテナンス工事のご依頼が急激に増えてきました。これはきっと、景気の先行きが不透明なこともあり、家の新築や購入などをせず、今のお住まいに手を加えて長く使おうという方々が多くなってきたからだと思います。実はこのことは、エコロジーと言う視点から見ても、とても良いことで、できるだけモノを大切にして長持ちさせようとする今の社会的な潮流に乗っています。そう考えた時、(だからこそ)家を新築したり購入したりする時は、本当に長持ちする建物なのか、メンテナンスが容易なのか、いつまでも快適なのか、年を重ねるたびに味わいが出てくるのか・・・そういう見方が重要になってきます。例えば、鉄筋コンクリート造の場合、約20年で配管設備が老朽化するわけですが、その配管設備を容易に交換できる構造になっていないと、壊さなくてはなりません。また、断熱の方法によっては、結露が著しく発生してしまい、壁クロスの張り替えの際に、下地ボードの交換まで必要になるケースもあります。床材が合板であれば、表面が磨り減ってとても汚くなりますが、天然無垢材であれば、少し削ればいつまでも本物のままで美しい。つまり・・・リフォームや増改築の時代が始まったことによって、(逆に)新築の建物のレベル自体を上げていかなければならない時代になったのです。ここが重要なポイントです。これからは、定期的にリフォームをしながら、長く、快適に、深い味わいと共に住む時代。風水的に見ても、リフォームによって住まいの環境がクリーニングされ、運気も上がります。このようにして、うまくリフォームを生活設計や人生計画に取り込むことが大切になってきました。さて、いま丸二で特にお勧めしているのは、部屋の嫌な匂いを浄化する「ダイアトーマス」という健康塗り壁材と、伊勢神宮の御用材として有名な「加子母(岐阜県)ヒノキ」です。両方とも、お客様から大好評をいただいています。ぜひ、お試しください。ありがとうございます。

(挨拶文:終わり)

月を見ることも、家のリフォームをすることも、実は一緒です。つまり、クリーニングです。以前、このブログに書きました「ホ・オポノポノ」は、「ありがとう」「ごめんなさい」「許してください」「愛しています」の4つの言葉を唱えることで、自分自身の意識をクリーニングするノウハウです。28日ごとに、満月を見ることも、定期的に家の中をキレイにしたり、レイアウトを変えることも、すべて自分自身の内側と外側をクリーニングすることに繋がります。

だから、こういう閉塞感に満ちた時代だからこそお勧めしたいのは、住まいやオフィスのプチ・リフォームです。ほんのちょっとでもいい・・・、例えばひとつの部屋の壁紙一枚を変えてみる、ドアを一枚取り替えてみる、水まわりをプロの人にクリーニングしてもらう・・・何でもいいから、やってみることです。たったそれだけで、本当にビックリするほどの意識の変化が起きます。ぜひ、いろいろと試してみてください。

2009.07.06

昨日の静岡県知事選挙で自民党が敗けましたが、振り返ってみて、今のような厳しい状況に一体どの辺から陥ってしまったのだろうと、考えてみました。私の記憶から言うと・・・小渕さんが亡くなって、森さんが首相になった頃からかなという気がします。その後、小泉さん、安倍さん、福田さん、麻生さんと流れて来ましたが、その間、時間を掛けて、少しずつ・・・、少しずつ・・・、信頼が損なわれてきたという気がします。これだけ大きな力を持った存在でも、この「少しずつ」の蓄積によって、今のような厳しい状況を招いてしまうのですから、本当に私たちも気を付けていかなければいけないと、自戒する次第です。

吉祥寺にある有名な大型専門店で、たまに買い物をするのですが、毎回イライラさせられます。とにかくレジを待つのが長い。お客様がいっぱいで、レジの人も総出で一生懸命対応しているのなら、全然気にならないのですが、お客様の列が長いのにもかかわらず、レジ係りはいつも少ない。また今は、先ずお客様を一列に並ばせて、順番に空いたレジに誘導するシステムの方が普通なのに、ここではそんなことはしない。今まで通り、お客様を個々のレジに並ばせて、そのレジが進むか進まないかはお客様の運次第。隣のレジがどんどん進んで、イライラしているお客様がいても、全く気にならない。ヘタをすると10分くらい待たされる。

最近、開店直後の空いている時間に入ったら、お客様も少ないが、レジ係はさらに少なかった(だから、やっぱり待つ)。ここまでやれば、逆に感心です。でも・・・コスト削減もいいけれど、過ぎたるは及ばざるが如し。サービス業ということを忘れて欲しくないです。だから、いつも精算を済ませると「もうここへは来ない」と思う。でも、また忘れて来てしまうのですが・・・。

つまり、このように、本当に小さなことですが、積もり積もると、結果として大きな事態を招くということがあります。結局のところ、相手(国民やお客様)をどれだけ尊重するかだと思います。逆に言うと、仮に本当に小さなことでも、(馬鹿にせずに)愚直にやり続けていけば、(もちろん即効性は無いけど)いずれは大きな信用につながる可能性があるということです。これはビジネスでも政治でも人間関係でも同じこと。だから、これからも、小さなことを大切にして、小さな改善を続けていこうと思いました。

これからは「ナノ」の時代。より小さなものを扱う時代。大きなことをするためには、小さなことに関心を持たなければならない。現実的な時代の流れを見ながら、またひとつ原理原則を理解することが出来ました。感謝です。

2009.07.02

過去に一度でも、世間からの「スポットライト」を浴びてしまうと、「どうしてもそこに戻りたい。そこに留まりたい」という強烈な意識が芽生えてしまうのでしょう・・・。その(時に、病的なまで)の執着心のおかげで、人生が盲目的になり、とても素晴らしい実績や評価や人気を得ながらも(あるいは多額の資産を築き上げながらも)、結局は厳しい晩年を送る・・・。あるいは信用の失墜を招く・・・。最近のいろいろな人の、いろいろな事を見ていると、すべての人間が持っているどうしようもない弱さというものを感じます。

有名になり過ぎたり、資産を持ちすぎたり、人気が出すぎたりすると、きっと取り巻きの人たちの「欲」にも翻弄され、かつてはキラキラと輝いていた本人の純粋な気持ちが、だんだんと失われていくのでしょうか・・・。もちろんそういう人生を造り上げたのは、100%本人の責任なのですが、外側から客観的に見ていると、何か・・・とても可哀想に思えます。「執着しない生き方、勘違いしない生き方、自分自身を(本当の意味で)大切にする生き方こそが、これからは大切なんだよ」と、教えられているような気がします。

さて最近の発表で、有効求人倍率がまた下がりましたが、確かに企業の景況感が底を打った(らしい)のは、大規模なリストラ効果のおかげですので、当然、国民全体としては、さらに厳しい状況になってきたと思われます。職を求める人が、これからさらに増えていくでしょう。だとすれば、今の職場(仕事)に、もっと感謝をして、前向きに努力することが大切です。今までのような「気楽に転職」などという幻想は終わり、これからは本当に自らがリスクを背負って、勇気と覚悟と高い志を持って、現実から逃げないことが重要になってきました。だから、社会がそのような「あるべき姿に戻ってきた」という意味においては、時代は、より良く変わってきたと感じます。

こうなってくると、過度なスポットライトを浴びた人たちよりも、日が当たらずとも(誠実にコツコツと、なおかつ苦しみながら)いろいろな経験を積んできた人々の方に軍配が上がる日が近い。そこには、変な執着も無く、勘違いも無く、自分自身の身の丈に合った生き方しかない。崩れるものが、そもそも無い。これが一番強い。やはり、「無為自然」の社会がやって来る。だから、毎日を感謝の心で生きていく。前向きに、楽しんで。そして、時にはリスクを持って挑戦する。人のせいにしない。あきらめない。途中で投げ出さない。逃げない。・・・やっと当たり前の時代になりました。

本物の人とは一体どういう人なんだろうと、最近よく考えます。多分、「最後までやりぬく人」なのかなと、思います。誰かが見ていようと、見ていなかろうと、最後まできっちりとやりぬく人。そのことは、絶対に神様が見てくれているはず。きっと、いま求められている人とは、そういう人なんだろうと。最後まで、真実を言い続ける。最後まで、あきらめない。最後まで、責任を持つ。本物の生き方をして、常に最善を尽くせば、不思議と良い方向へ誘導される。そういう人が最近、増えてきたように思います。

本物の経営も同様で、「ただ目立つだけ」「ただ有名になるだけ」ではなく、誠実にきっちりとやりぬくかどうかが肝心です。そのような企業の生き方、理念の復興です。本物の人たちによる、本物の会社をつくる。丸二は、そのような会社であり、そのように動いています。感謝します。

2009.06.26

トヨタの新社長が「海図なき航海」と表現したように、まさにどこへ向かって行ったらいいのかが見えにくい経済状況になってきました。何かが大きく変革する瞬間というものを、今生きている世代の多くは経験したことがないので、国も大企業も、まさに右往左往という状態なんだと思います。その点、中小企業は、良いも悪いも、(常に)自分たちの得意なもの、強いもの、あるいは夢・志に一点集中する以外に道は無いので、ある意味、落ち着いて(かつダイナミックに)行動できるような気がします。

加えて、もしその方向性が、これからの大変革後の新時代にマッチしていたとしたら、思いがけないほどの大成長を遂げられると思います。だから、今こそ、大きな夢と志を持って、奇策に走らず、すでに新しい時代に入っているという意識を持って、王道を行く。新しい時代に相応しい考え方や行動や立ち振る舞いをしていく。これでいいのではないでしょうか。私たちの周りにも、もうすでに新時代を生きている人たちがたくさんいます。そういう方々と一緒に新しいビジネスを考えていくと、自然に現状突破ができるような気がします。

さて最近は、TVや新聞を通じて、「崩壊とはこのようにして起こる」という、まさに教科書のような出来事が続いています。でも、できるだけ今までの時代を否定しないように心掛けています。なぜならば、そのような時代があったおかげで、今の自分自身や今の社会が在るのだし、そのおかげで、素晴らしい新時代が始まろうとしているから。だから、やっぱり、「感謝」と「ありがとうございます」だなと。

時代の流れを人間の力で変えることは不可能です。であるならば、できるだけ皆が新しい時代や社会にスムーズに移行できるように、人々を導く役割が必要です。かつては、それこそが政治家の仕事だったと思うのですが、今の状況を見ると、(いい意味で)ちょっと変わってきたようです。つまり、主体が自分自身に移ってきたと。

つまり、個人のレベルが上がってきた故の、ひとつの終着点が来たということです。もう大きな力や組織に頼らず、私たちはしっかり生きていくことができる・・・そういう真の力が(気が付かないうちに)身に付いてきたのかもしれません。そのことに気づくことが今、必要なのかもしれません。これは、素晴らしいことです。だから今、世界は・・・、人類は・・・、進化しているのかもしれません。

2009.06.22

18日、臓器移植法改正4法案のうち、脳死を人の死と認め、15歳未満の子どもからの臓器提供を可能にする案(A案)が可決しました。これによって、脳死臓器移植の拡大が期待できるので、ドナーを待っている方々にとっては朗報ではないかと思います。ただ・・・私個人としては、「脳死は人の死」と定義までしてしまうことに、少なからず抵抗感が残ります。

仮に脳が停止しても、心臓が動き、体の機能が活動しているのであれば、それは「生」ではないかと。生まれる時に、天から与えていただいた(貸していただいた)肉体が、まだ生命として生き続けようとしているのであれば、それは「生」のひとつの立派な形ではないかと。その認識の上に立って、本人や家族の判断(思想・哲学・死生観)によって、臓器移植の可能性をさらに拡大することは、確かに理解できることです。

今回のような法案は、現在の景気対策や国づくりの問題とは、随分遠いところに位置する問題なので、解散総選挙への直接的な影響は無いと思いますが、ただ、今回の投票で反対票を投じた方々の名前だけは、とりあえず頭に入れておこうと思いました。つまり、この人たちは・・・(多分)私と同じように、「脳死は人の死」だと本当に言い切っていいのかなぁ・・・と、素直に思い悩んだような気がするからです。臓器提供の機会を増やすことには賛成でも、「脳死は人の死」とまで決めていいのかと。だからD案の方がいいのかなぁ・・・とか。

「(天から)与えられた肉体」という観点が出てくると、臓器移植に関する捉え方も、今後大きく変わっていくと思います。それは、人の生き方・人生観につながり、最終的には国や世界を幸福にする思想・哲学にもつながっていくと思います。だから、今回の法案は、そのための第一歩になって欲しいと思います。現状の景気対策や、社会保障、防衛対策をどのようにするかという「表」の重大案件と共に、ゆっくりと、じっくりと、認識を深めていって欲しいと思います。私たちも、一緒に考えていきたい大きな問題だと思いますので。

2009.06.18

選挙のシーズンが近づいてきました。ここ武蔵野市においては、これから東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙、市長選挙と3つの選挙が行われます。ところで、よく政治家の方々が、「○○だから選挙が戦えない」という言葉を発します。「首相が○○だから勝てない」「代表が○○だから負ける」と、自分自身が選挙に勝てるかどうかだけを考えている。

本音は良く分かるけれども、何となく見ていて格好悪い。思っても言わない方がいいこともある。首相が誰であろうと、代表が誰であろうと、「私」はこういう考え方で、こういう政治を行いますという強い信念さえ発して行けば、きっと周りが応援してくれる。仮に負けても次がある。そういう正常な世の中に、だんだんとなっていくような気がする。

さて、空からおたまじゃくし(!)が降る時代です。もう今までの固定観念を捨てて、新しい時代に備えていかないと、あっという間に取り残される。足利事件で冤罪となった菅家さんに対して、栃木県警本部の石川正一郎本部長が心を込めて直接謝罪をしましたが、今まででは決してあり得なかったこと。こういう、ほんの一歩の前進ですが、みんなで評価し合っていくことが大事かと思います。

そうすると、新しい時代を切り拓こうとする「志」を胸に秘めた多くの人々が、これからどんどん表に出てくるはずです。だから、ほんの小さなことでもいいから、勇気を持って何かに挑戦した人を評価する風土を養っていきたいものです。仮に失敗しても・・・、うまく行かなくても・・・。

ですので「やってみる」という姿勢が大事です。「今までうまく行かなかったやり方でも、もしかしたら通用するかもしれない」とか「今まで絶対に無理だと思っていたけど、やってみたら思いがけない成果が出た」というような声が、あちらこちらから聞こえてくる。そういう時代になったと感じます。結果を恐れずに自分を信じて、良心に従って最善を生きる。その時の口癖は「何とかなる!」「やってみる!」です。

2009.06.17

昨年、直木賞作家・重松清氏のベストセラー小説「その日のまえに」を大林宣彦監督が映画化しましたが、そのDVDを観ながら、いろいろなことを考えます。「その日」とは、つまり「人生最後の日」であり、すべての人にいつか必ずやってくる日です。「その日」をどのように迎えるかという意味合いにおいて、「余命わずか」と宣告された人ほど、その日までの人生を最も真剣に生き抜く者はいないのでしょう。本当は、すべての人がそれぞれの「その日」に向かって真剣に生き抜かなければならないのに・・・。

もちろん、これは小説であり、映画ではありますが、現実に多くの人々の経験の総和でもあります。人生をより良く生きてこそ、真剣に生き抜いてこそ、本当の幸福が得られるとするならば、私たちも、この映画の主人公「とし子」と同様に、いつも笑顔で、最善を生きていかなければならないのではと反省するのみです。

実はこの映画、確かに重松清氏の同名小説が原作で、いくつかの連作短編をうまく組み合わせながら、ストーリーも忠実を保っているのですが、実際は(原作の中でほんの少しだけ登場する)宮澤賢治の「永訣の朝」という詩の世界観の方こそが、真の主題になっているように感じます。故に、原作のイメージとの違和感は強く、評価が大きく分かれるのも無理はありません。ただ、私としては、これほどまでに宮澤賢治の宇宙観と現代社会における日常とが見事に(かつ摩訶不思議に)ブレンドされた作品を見たことが無く、あまりにも深い感動を覚えてしまうのです。

現在の世の中は、急速に変化を遂げながらも、新しい目標として「家族愛」あるいは「人類愛」へと再設定したように感じます。そういう背景に中で宮澤賢治の世界観は、日本における未来像のひとつの雛形になるのかもしれません。そういう時代性の中で、このような一風変わった(決してマスコミには取り上げられない)作品がひっそりと生まれたことに、何か面白さを感じます。

このDVDには大林宣彦監督のインタビューが入っていて、なかなか見ごたえがありましたが、その中で面白い話がありました。米国で「9.11同時多発テロ」が起きた後、映画監督のジョージ・ルーカスが「私は、スターウォーズを作るべきではなかった。スターピースを作るべきだった・・・」という心情を告白し、その後、自宅の庭の小さな虫や植物の映像を撮り始めた・・・というお話。つまり、イメージは現実化するということです。

「スターウォーズ(宇宙戦争)」のイメージが世界中の人々の意識に刷り込まれれば、現実社会でもテロや戦争として現実化する。逆に「スターピース(宇宙平和)」のイメージが世界中の人々の意識に刷り込まれれば、現実社会でも愛・平和として現実化する。こういうことだと思います。いよいよ、時代の逆転現象が始まりそうです。

建築の世界も、「そもそも住まいとは何なのか」とい問いから再スタートしなければならない時期に来ています。住まいとは、住む人の「健康」「安全」「幸福」を護る社(やしろ)であると、私は思っています。住まいによって、人の人生も変化していくと思います。そういう「人生との関わり合い」としての住まいを考えていくことで、これからの建築の未来像は築けるのではないでしょうか。世の中が変わり、建築も変われば、人生も変わる。きっと、宮澤賢治の言う「全体幸福」の道へと。とても、いいことではないでしょうか。