2008.08.28

昨日、銀行主催のセミナーで、神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネージャーの平尾誠二氏のお話をお聞きしました。面白かったのは・・・①日本は、個人が現状判断しながらプレーを進める「ゴール型(サッカー、ラグビー、ハンドボール、バスケットボール等)」のスポーツは苦手。決められたことをキッチリやるのは得意だが、その場でどうするかという瞬時の判断力と勇気は世界に負けている。だから、シュートを打てない。②昔は、「お前なんか、もうやめてしまえ!」と突き放しても、絶対にやめなかった。さらに、必死で食い付いてくる。今は、「自分には合わない」「イメージと違った」と言って、本当にやめてしまう。その行き先は、「自分探し」の旅。③最近の若者の特徴=負けても悔しがらない、勝っても喜ばない。④結局大事なのは、面白いこと、好きなことをやるということ。⑤リーダーは、自分自身の度量を疑うこと。様々な考え方や個性が出てきた。古いモノサシでは理解できない時代になった。部下の得意なものを伸ばすこと。個性を生かすこと。

みんな、「なるほどなぁ」と思うことばかり。「部下の個性を生かす」ということについては、最近の北京オリンピックにおける「星野ジャパン」の中に、いい例を見つけました。昨夜の「中日-阪神戦」で、岩瀬投手が、いつも通りにキッチリ抑えたのですが、試合後の落合監督の一言。「ちゃんとした使い方をすれば抑えるんだ。岩瀬は勝ちパターンで行く投手。そういう使い方をしないと」。このようなこと・・・どこのチームでも、どこの会社でもありますね。私も、自分自身の度量を疑っていかないと・・・。

さてセミナーの後、丸二で施工をさせていただいたお客様の竣工記念パーティーが行われ、社員と一緒に出席させていただき、そこで感謝状を頂戴いたしました。本当に心から嬉しく、心から感謝いたします。これは、お客様、ご近隣や地域の皆様、そして担当した営業、設計、工事の社員さんたち、職方の皆様のおかげです。お客様と一体になって、お客様の人生に対してプラスの存在になりたいという思いが、通じたのかもしれません。

今、「人生」と書きましたが、これは決して大げさではないと思います。家を建てる、お店を建て替える、事業用のマンションを建てる、二世帯住宅を建てる・・・全て人生にとって大きな転換期のはずです。常にお客様は、ただハードとしての「建物」が欲しいのではなく、そこで営まれる幸福な時間や繁盛する場を求めているはずです。建物はそれを実現するための大切なツールであるということです。しかも、非常に高いコストが掛かる。建築には、人生に対する大きな影響力があり、その人の人生の流れを変える力があると思います。そう思える力こそが、丸二の個性だと思います。

2008.08.20

先日、街を歩いていたら、ある文字が目に飛び込んできました。すれ違った男の人が来ていたTシャツにこう書いてあったのです。「You Are Here」。その瞬間、「お前は、今ここにいるんだ。いいじゃないか」と言われたようで、少しドキッとした次第です。人間は、ついつい現在の自分自身の状態に対して(大なり小なり)不満を持ったり否定的になったりしてしまうもの。でも、その状態(今の位置、場所)にいるのは歴然とした事実ですし、それをマイナスに捉えても何も始まらない。「I Am Here」、「そうです。私は今、ここにいます。意外と、いいかもしれない」と肯定的に捉えてみる。そうすれば気持ちが明るく元気になって、結果的に嬉しい結果が生まれてくる。・・・このメッセージ、けっこうスゴイ意味があるじゃないか。そんな風に思ったのです。このTシャツを着ていた男性が、何かしらの意味を感じて着ていたのかどうかは分かりませんが、通り過ぎた一瞬の間に私にある種の「気づき」を与えてくれたのですから、本当に感謝ですね。「今いる場所に感謝する」は、丸二の「ありがとうございます」に通じるような気がしました。

だんだんと世の中が混沌としてきて、今まで経験しなかったような事が起きてくると、様々な迷いが生じてきます。一方、TVでオリンピックを見ていると、そんな迷いなど一切無く、ただひとつの目標に向かって努力し、夢を実現している人たちを目にすることが出来ます。そのことに驚嘆し、感動し、賛美しながらも、実は彼ら(彼女ら)も、実際は多くの迷いと挫折と不安と恐怖の中から這い上がってきたことを知ると、ああ・・・個人の力ってすごいものだなあ、私たちにもきっとそのような力があるはずだと、信じざるを得ない心境になってきます。常に自分のいる位置を確認し、それを否定せずに、肯定し、感謝し、楽しさや感動の方向へ気持ちを誘導していくこと。何となく、そういう「意識の調整法」をマスターするために、今の人類は生きているのかもしれないと思ったりもします。人から与えられる感動に加えて、自らの内側から湧き上がる感動を体感するために。

さて、その北京オリンピック日本選手団の福田富昭団長の総括会見を見ていたら、ドキッとする言葉がありました。「オリンピックは国と国との戦い。国策として強化しなければ。英国は470億円が使われた。日本オリンピック委員会がもらっている強化費は27億円。比べものにならない」・・・何か、昔の軍部の発言みたい。世の中から戦争が少なくなってきたから(もちろん、まだゼロにはなっていないけど)今度はスポーツで戦うの?防衛予算を増やすみたいにして、スポーツ予算を増やすの?どうしてそんなに競争や戦いが好きなの?今回の北京大会で金メダルをたくさん取った国のベスト3が、「1位中国、2位米国、3位ロシア」。日本も、こういう国家のようになりたいの?

国としてスポーツをもっと振興させて、国民の健康と楽しみを創造することは大賛成ですが、「敵に勝つため」という悲壮感に満ちた発想は、どうしても違和感があります。「悲願」の金メダルと言いますが、「楽願」の金メダルでいい。選手たち一人ひとりの、目標に向かっていく真摯な姿勢こそに私たちは感動するのであって、決して金メダルの総数では無いと思います。金メダルが1個や2個でも、楽しくリラックスして参加している国の方が、ずっと大人で進んでいるように見えます。日本もそれでいいんじゃないかな。それなのに、金メダル取っちゃうから、余計にかっこいいわけです。

2008.08.19

8月16日の日本経済新聞に、「木造ファミマ出店」とありました。鋼材価格の上昇に対応して、大手コンビニの「ファミリーマート」が、9月から木造店舗の出店を始めるとのこと。これで建設費がかなり削減できる。確かに単独立地型のコンビ二であれば、木造でも問題はありません。全国のコンビニの売上高が8年連続で減少しているため、各社とも、いかに出店コストを下げるかが鍵のようです。

このような形で、木造建築が改めて見直されてくるのも時代の流れであり、歓迎すべきことではないでしょうか。丸二も様々な工法による建築を行っていますが、これからは木造への回帰が出てくると思います。と同時に、木造では無理な場合は、鉄筋コンクリート造へ集約されてくるはずです。中間にある(安さが特徴だった)鉄骨系は、施工性と居住性の問題が多く、今回の鋼材の高騰をきっかけに減少方向へ行くのではないでしょうか。木造も、コンビニのように「安く仕上げる」ための木造から、「真の自然素材」への回帰のための木造へと、進んで行くと思います。それは、構造材や仕上げ材が天然無垢材で、その他の内装も、自然素材や還元作用のある塗料等で仕上げるものです。きっと、時間を掛けながら、このような住宅・建物が増えてくると思います。

また逆に、どうしても木造では無理なものは、鉄骨では無く、鉄筋コンクリート造になると思います。集合住宅、マンション、賃貸併用住宅、ビル等、(音の問題等で)各戸を明確に分離したい場合や防火地域に建てる場合、あるいは高層建築の場合等、当然鉄筋コンクリート造になります。鉄骨は、音と揺れ、雨漏れに弱いという面があります。ただ、鉄骨は狭小地では威力を発揮します。鉄筋コンクリート造の課題は、住む人の健康です。コンクリートそのままの内装(打ち放し)にすると、住む人の体温を奪うので、健康という観点から見ると、あまり良くありません。ですので、鉄筋コンクリート造の場合は、内装材(ボードやクロス)をしっかりと貼る、できたら天然無垢材を貼ったり、珪藻土を塗る。あるいは、還元作用のある塗料を下地に塗りこむ。このような対策を行えば、問題はありません。木造も鉄筋コンクリート造も、建物の用途や目的で選択していけばいいと思います。

これから木造で作って欲しいと思うのは、学校ですね。子どもたちが多くの時間を過ごす学校が、天然の自然素材でできていて、健康的で、暖かみのあるカラフルな環境だったら、きっともっと学校が楽しくなると思います。不登校も減るかもしれません。今のようなコンクリートの灰色一色の冷たいジャングルの中で勉強しても、情操教育は難しいと思います。ぜひ、耐震力の高い構造設計を行った木造校舎が生まれてくることを期待しています。

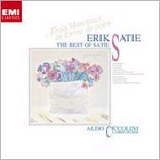

※シンプル イズ ベスト

ジムノペディ(ベスト・オブ・サティ)

チッコリーニ(p)

お盆中、ぼんやりと聞いていたCDです。サティのベスト盤。今までサティを聞くことはあまり無かったので、初めてその不思議な世界に身を浸すことが出来ました。瞑想的で浮遊感があり、でもちょっと愉快。なのに暗くない。とてもシンプルでお洒落。すべてを削ぎ落とした後の残った少ない音たちを集めて、センス良く並べてデザインしたような音楽・・・うまく言えないなあ。とにかく、最後のと言うか、最上のと言うか、そういう場所に質素に佇んでいる存在のような印象を受けました。やっと、サティが聞けるようになった・・・。ちょっとした成長を感じることができました!!

2008.08.18

お盆休みが明けましたが、相変わらずの猛暑が続いています。しかしながら昨日だけ、(多少の雨は降りましたが)比較的涼しい一日となり、その中で、「九段南コーポラティブハウス」の地鎮祭を無事執り行うことができました。建設組合(お客様)の皆様、コーディネーターの皆様、設計事務所の皆様、誠にありがとうございます。コーポラティブハウスならではの、終了後の懇親パーティーも楽しく和気藹藹に行われ、とても和やかなスタートを切ることが出来ました。パーティーの中においては、お客様一人ひとりのスピーチをお聞きするこができ、それぞれの新しい住まいに対する思いや夢、また地域活動への参加意識等を知ることが出来、今回のコーポラティブハウスも、大変素晴らしい成功を収めるものと確信いたしました。建設地は、靖国神社の前の「靖国神社」交差点のすぐ近く(靖国通りに面しています)です。ぜひ、現場を見に来てください。

さて、丸二のコーポラティブハウスの施工は、これで11棟目となります。非常に多い方だと思います。2000年に日野市にて、「コーポラティブハウス/エコヴィレッジ日野(きなりの家)」を完成させてから、毎年のようにコーポラティブハウスの工事を行い、とうとうここまでやってきました。一般的にコーポラティブハウスの施工は、「難しく大変」と言われ、多くのゼネコンが1~2棟で「もうやめよう・・・」となってしまうのが実情のようです。それでも私たちは、やってきました。その理由は・・・通常の分譲マンションとは違い、最終的にそこに住まわれるお客様と一緒に、共同住宅を造り上げていくという「喜び」があったからだと思います。もちろん、その喜びを得るまでには、相当な時間と経験を要しました。それでも、お客様一人ひとりの夢を現実にしていく「輪」の中に、私たちが入れたという喜びは格別のものでした。そのようにして、丸二にとってのコーポラティブハウスは、とても重要な取り組みになってきたのです。そして、今回が11棟目。また新たな気持ちでスタートです。

話は変わって、「北京オリンピック」です。情勢が不安定かつ大気汚染が深刻な中国・北京での開催ということで、いろいろな見方があるようです。中国も、開催国としての威信を賭けていますから、テレビに映る部分に対しては、なりふり構わず最大限の投資をしているでしょう。その分、どこかで(誰かが)犠牲を払っているような気がします。とにかく、終わってからでないと、本当の評価・実態は表に出てこないでしょう。それでも選手としては、そういう背景は全く問題では無く、自分自身との戦いがあるのみです。日本の選手たちも北島康介選手をはじめ、健闘していると思います。全世界からトップレベルが集まるわけですから、簡単に「金」が取れるはずがありません。そのような中で、大きなプレッシャーを受けながら連覇を達成したというのは、本人の強靭な精神力と「運」の強さがあると思います。私が思うに、オリンピックは戦っている選手個人の世界だと思います。開催国の威信、国家としての政治的利用、国民からの応援(プレッシャー)は、選手個人にとっては本来、無関係で存在しないものです。ただ、自己の能力を試す場として、オリンピックは存在するものだと思います。

だから、オリンピックにしても、ワールドカップにしても、応援する側が選手の勝ち負けに、激しく没頭してはいけないように感じます。戦っているのは、自分ではありません。その選手が勝とうが負けようが、私の人生に(基本的に)何一つ影響は無いはずです。自分以外の人間の戦いの結果によって、自分の人生(日々の感情)が左右されるというのは、むしろ怖いことのように思います。自分の人生を外側(他人)に委ねる習慣が付くと、自分自身の幸福な人生を歩めなくなってしまうと思うから・・・。勝った人を賛美し、負けた人を元気付づける。そういうバランスでいいのではないかと思います。オリンピックのような大イベントは、自分の人生を他者に委ねることを(無意識に)習慣化させる働きがあるので、そこは気をつけて見ようと思っています。

それから、もう一つ思うのは、テレビに出ている人たちだけがスゴイのではないということです。自分自身にも、絶対に何かしら「世界一」があるはずです。ただ、一般的なスポーツや芸術や文化になっていないだけで、要するにステージが無い。オリンピックのようなオープンな世界では無く、非常に狭いクローズされた世界において、必ずや全ての人は、何かの「世界一」です。大切なことは、自分自身の中から、その「世界一」を見つけること。決してテレビには出ないし、誰からも評価されない。でもそれは、オリンピックの金メダルと全く同じ価値があると思います。そして・・・会社も同じです。丸二の場合は、「ありがとうございます」の理念とか、「コーポラティブハウス」への思いとか。そういうものが一杯あります。だから、私もあなたも「世界一」。他者や外側のものに自分の精神を売り渡すことなく、自分自身の内なるもの(良心かな?)に素直に生きること。そうすれば、きっと流れに乗る・・・そう信じます。

<PR>リフォーム・チラシ

本日から、丸二の「健康リフォーム」のチラシの新聞折込を始めました(武蔵野市周辺)。シックハウスでお悩みの方、室内空気環境を整えたい方、夏の暑さと紫外線をカットしたい方、水道水とお風呂の水を浄化したい方、防犯・耐震対策をしたい方、お部屋のインテリアを整えたい方、色使いで迷っている方、風水リフォームをしたい方、キッチン・洗面・トイレ・バス等の水まわりを新しくしたい方、増築・改築・大規模修繕・耐震補強をしたい方・・・ぜひ、ご連絡をください!

※モーツァルトの「ジュピター」

モーツァルト:交響曲第41番『ジュピター』

ロンドン・フィルハーモニー

クラウス・テンシュテット(指揮)

どんな時も、「ホッとでき、明るく前向きに考える」ことが大切ですね。でも、なかなか難しい場合もある。そんな時は、モーツァルトに限ります(ベートーヴェンだと深刻になるし、ブラームスだと一緒に沈んで行ってしまいそう)。中でも、モーツァルトの最後の交響曲「ジュピター」は、明るく壮麗で、かなり元気が出てきます(最近出たテンシュテットのライブは、非常にエネルギッシュで気に入りました)。でも、モーツァルトの音楽には、深い悲しみも同居しています。だから、単なる「お気楽」音楽ではなく、人生の艱難辛苦を味わい尽くした上に、そんなものを吹き飛ばす「愛と感謝」の木霊が宿っていると感じます。

2008.07.28

丸二の企業理念は、「ありがとうございます」です。特別な格好良さを狙った社是や社訓ではなく、シンプルに「ありがとうございます」。先日は、「九段南コーポラティブハウス」のご契約をいただきましたが(=お客様、コーディネーターの皆様、設計事務所の皆様に心から感謝申し上げます。誠にありがとうございます!)、その時の思いも、「ありがとうございます」です。いつもいつも感謝の思いを持つことを、経営活動の中で、一番の上位に置いています。

何に対する感謝かと言いますと・・・まずは当然、お客様です。工事のご発注をいただくということは、真のご信頼をいただかないと不可能(あり得ない=有り難し)なことです。だからこそ、「有り難うございます」です。星の数ほどある建設会社の中から、丸二をお選びいただいたという奇跡的な出会い・・・ここに感謝したいのです。だからこそ、その恩に報いるために、私たちは誠心誠意の仕事を行います。

次に、社員さんです。「ありがとうございます」の思いを共有できる社員さんがいて、初めて誠心誠意の仕事は遂行できます。ただ物理的に、ハードとしての「建物」を作ることは、どこの建設会社でもできます。でもその建物に、ソフトとしての「意識」をインストールすることは、社員さんの人間性のレベルが高くないと無理です。この「意識」こそが、完成後の建物の中に、「こころ」として残っていきます。「こころ」は、目には見えません。金額でも表せません。でも、確かに存在しています。社員さんへの「ありがとうございます」の思いは、社員さんを経由して、お客様の建物の「こころ」に繋がり、建物と住む人を護り続けます。

次は、「すべて」に対してです。ご近隣や協力業者様や関係者はもちろん、地球や大自然を含めた「すべて」に対する感謝を大切にしています。つまり、私たち一人ひとりは、自分たちだけの力で生きているのではなく、すべての存在のおかげで、生かされています。この、「生かされていること」に感謝するという捉え方が、丸二の「ありがとうございます」の核、ベースとなっています。この核があって、お客様や社員さんへの「ありがとうございます」は、より具体的な形になると考えています。

「生かされている」という捉え方は、すべての原点のような気がします。朝、目が覚めるのも、今日、空気があるのも、明日、太陽が昇るのも、絶対に間違いなくやってくるという保証はないはずです。でも、今日もやってきた。ラッキーですね!!一体誰が、正確な運行を管理しているのでしょう。本当に、ありがたいことです。だから、自然に「ありがとうございます」が出てきます。こういう感覚を大切にしていきたいと思うのです。

そして最後に、自分自身の「こころ(=良心)」に感謝です。今、このように生かされているのも、自分自身の「こころ」の支えがあってのこと。結局本当の答えは、いつも自分自身が教えてくれます。どのような時も、自らの「こころ」と向き合って、良心と対話していけば、自ずと道は開けます。ですから、本当の「ありがとうございます」は、自分自身の内面に向けて発していくものだと思ってます。

さて話は変わって、ある日の夕方。近くのラーメン屋さんに行った時のこと。お客様は誰も居なくて、店員さんが2人。「いらっしゃいませ!」の掛け声はいいけど、昼時の一仕事が終わったからか、もう休憩モード。注文を受けた後、2人(男性と女性)は私の目の前でペチャクチャおしゃべり。ラーメンを出す時は、「おまちどーさまでした!ごゆっくり召し上がりください!」と掛け声がいい。でも厨房に戻ると、また2人でペチャクチャ。私はと言えば、待っている間、この店の経営者(TVのラーメン番組によく出ている有名な人)の「感動ストーリー」が書かれたリーフレットを読んで、素直に感動していたのに・・・。この店員さんたちの、あまりの思い入れの無さに、ある意味納得です。なぜか・・・。お店にお客様が居ないから。

お店(=会社)の理念やコンセプトを大切にしなければいけません。そこで働く人たちは皆、それを伝えようと努力するべきです。言葉でも姿勢でも表情でもいい。もし私が店員さんだったら、一人のお客様がリーフレットを手に取って、きちんと読み、なおかつ最後にバッグに入れたとしたならば、そのどこかの段階で、「ありがとうございます」という気持ちを持ったと思うのです。声に出して言うか、小さくつぶやくか、目礼をするかは分かりません。でも、何とか伝えようと思うはず。そういう気持ちを共有できる会社、店、組織が一番強いですね。丸二も、さらに精進しなければいけません。2人の店員さんから、素晴らしい気づきをいただきました。

2008.07.22

先週末の二日間、妻と一緒に井の頭公園をウォーキングしました。さすがに日中は暑いので、夜、涼しくなってから。「メタボになるぞ!」という家族からのプレッシャーに負けたわけですね。はい。でも、歩くと脳も体も活性化されるので、絶対にやった方がいいです(なかなか続きませんが・・・)。今回は、井の頭公園を大きく二周して、時間にしてちょうど60分。これが、なかなかキツイ。だんだんと言葉数も少なくなって、歩きながら、いろいろと頭の中で雑念が増殖してきました。

この辺で子どもに自転車を教えたっけ。あの砂場はタバコの吸殻で汚かったなあ。昔はブランコ好きだったけど、今は酔っちゃうよね。あっ、小さい頃、友達と虫取りした木だ。カブトムシとクワガタが取れたけど、今は絶対にいないだろう。この直線を自転車で飛ばした。両手離して。初めてグローブを買ってもらって、野球をやった三角広場。この川でザリガニがいっぱい取れたなあ。今はいるのかなあ。そうそう、この池に大事な仮面ライダーカードを落としたっけ・・・。などなど。

このように、本当に他愛も無いことばかりが頭に浮かんでしまい、もっと大事なことを考える余裕も無く、汗だくで1時間が終了。空海が開発した「最古のビジネスモデル」、四国八十八ヶ所「お遍路参り」に、いつか挑戦しようと思っていますが、こんな調子ではダメですね。お遍路さんに行った方々のお話を聞くと、歩き続けることによって、とても不思議な感覚に変わってくると言います。流れゆく風景や自然の中に、様々な気づきが得られると。つまり、日常生活の中にこそ答えは満ちていて、それに気づくことが真の悟りであると。私はまだ、そのような体感をしたことはありませんが、想像することは出来ます。きっと、それが本当なんだろう。いつか、お遍路さんに行ける様、日々の日常生活を大切にして行こうと思います。

ところで、日常生活の基本中の基本と言えば(いわゆる仕事ではなくて)、家事・・・つまり料理、洗濯、掃除ですね。だから、これらを軽く見てはいけないようです。と言っても、私の場合は料理も洗濯もダメで、もっぱら休日掃除班。毎日はできないので、休みの日だけ風呂やトイレを磨いたり、ゴミを出したり、掃除機をかけたり、香りを炊いたりします。先週は家中の拭き掃除をして、見えないところの埃が取れて、とても気持ちよかった。家事は妻に任せっきりになってしまうので、できる時はやろうと思ってます。なにしろ、風水の基本は、整理、整頓、清掃、清潔ですから。すべてはここから始まります。

でも掃除をしながら思うのは「掃除をするだけの心の余裕があるというのは、幸せなことだな」ということです。もし食べるものも無く、家の外で戦争が起きていたとしたら、掃除などしていられない。そんな気持ちになれない。多分そうだと思います。ただ逆に、仮に掃除ができるような心の余裕が無い時に、あえて掃除をすることによって、心の中に不思議なゆとりが生まれてくることはあります。悩みを解決する名案が浮かんだり、沈んでいた気持ちが前向きに変わったり。そういう魔力が掃除の中にはあるようです。トイレ掃除を推奨する本がたくさん出ているのも、きっと、こういう経験からではないでしょうか。

先日、NHKのBS放送で、ポーランドの映画監督「アンジェイ・ワイダ」の特集をやってました。アンジェイ・ワイダ氏の作品は、「地下水道」「灰とダイヤモンド」「大理石の男」「鉄の男」等が有名で、私も大好きな監督です。特に「大理石の男」からは非常に強烈なインパクトを受けました。アンジェイ・ワイダ氏の作品は、すべて祖国ポーランドの戦争の歴史や共産主義政権下で抑圧された市民・労働者の反抗を描いたもので、厳しい独裁国家との戦いの中から生まれています。検閲も厳しい。だから甘ったるい世界ではありません。監督自身が大きな志と覚悟を持っていたのだと思います。最終的にポーランドは、自主管理労組「連帯」(ワレサ議長)が生まれ、その後ドイツのベルリンの壁が崩壊し、民主的な国家へと変貌してきました。このような流れの中で、アンジェイ・ワイダ氏が果たした役割は、とても大きかったものと思います。

そのアンジェイ・ワイダ氏の最新作が完成しました。「カティン」です。カティンとは、「カティンの森事件」を描いたもので、この事件は、第二次世界大戦中にソ連軍の捕虜となったポーランド人将校らおよそ20,000人が虐殺され、ソ連のスモレンスク地方、カティン近くの森に埋められたというものです。当時、ソ連はその事実を否定していましたが、現在は公式に認めています。そして、その虐殺されたポーランド人の中の一人がアンジェイ・ワイダ氏の父親だったのです。ああ、そうか!!だから、アンジェイ・ワイダ氏は自分の生命を顧みず、このような映画を撮り続けていたのか・・・。やっと分かりました。そして時代が変わり、かつてポーランドの中でもタブーとなっていた「カティンの森事件」を、今やっと撮る事ができたんですね。アンジェイ・ワイダ氏の母親は、夫が虐殺されたという事実を最後まで信じず、夫の帰りを待ちながら死んでいったそうです。そのような両親への思いを込めて、この映画は作られたのでしょう。ぜひ見てみようと思います。

掃除ができる幸せを感じます。今は平和です。感謝します。

※大理石の男

スターリン時代に労働者の英雄に祭り上げられた主人公の悲劇を通して、ポーランドの歴史の裏側に迫る力作。メッセージ性も高いですが、映画としてもスリリングで大変素晴らしいと思います。また、この物語は、後の「鉄の男」に引き継がれます。「鉄の男」は、1980年のグダニスクで起きた、造船労働者1万6千人によるストライキを発火点として、自主管理労組「連帯」の誕生から、民主化への長い道のりを描いたものです。二作品とも、厳しい検閲があったとのことですが、それでも作り手の強烈な「志」が伝わってきます。どんな状況になっても、希望を失わないこと。勇気を持って、行動すること。

2008.07.18

昨日、ある勉強会にて「中小企業の事業承継」についてのお話をお聞きしました。弊社は、すでに11年前に事業承継を行っているので、当面そのような問題はないのですが、いろいろと勉強になりました。そのお話の中で、意外とビックリしたのが、日本の全企業の「代表者平均年齢の推移」でした。これは、資本金の大きさ別に、社長の平均年齢の推移をグラフにしたもので、直近の全社長の平均年齢は「58歳」。弊社と同じ資本金規模の会社の社長平均年齢も同じく「58歳」。資本金10億円以上の大きな会社の社長平均年齢は、それよりも高くて「63歳」。最も低いのが、資本金1000万円未満の会社の社長平均年齢で、これが「57歳」。

う~ん、なるほど。IT企業が増えてきて、若手経営者がドンドン台頭してきたイメージがあったのですが、実際は、日本の社長の平均年齢は「60歳前後」がほとんどで、しかも右肩上がりでゆるやかに上昇中という結果だったのです(どうやら、事業承継がスムーズに進んでいないからのようです)。とすると、40代半ばの私はと言うと・・・まだ「それ以前の存在」ということか・・・。丸10年、社長業をやってきていますが、そんなのはまだまだ助走に過ぎず、しかもグラフを良く見てみると、縦軸の年齢の一番下がナント「50歳」!つまり、50歳未満は、社長の年齢として表記すらされていないのです!!私は、まだグラフの外か。あー、ショック!!

でも、モノは考えようで、普通の(?)社長になるまで、あと15年の時間をいただけているということです。これは、本当にありがたいことです。ただ、これからの15年は、今までの50年以上(もっとかもしれません)に匹敵するような大変化だと思いますので、そういう意味では、若さが強みになってくるでしょう。今までの助走期間の中で得られた数々の経験や失敗が、逆に大いなる智慧となって、これからの15年をしっかり支えてくれるでしょう。まだ青二才であることをしっかりと認識しながら、日々感謝の心を持って、最善を尽くそうと思います。

経営の目的は、「世のため人のためになる建設業経営」を現実のものにして行くことです。弊社は、目先の損得よりも、本当に世の中に必要とされる建設会社になるべく、様々な取り組みを行ってきました。そしてやっと、ほぼ完成の域という所までやって来ました。よってこれからは、身につけることができた本物の技術や商品を、「営業」ではなく、「提案」あるいは「普及」「啓蒙」活動によって、世の中に広めていくことです。自分が50歳を超えて、社長らしい風貌になる頃には、世の中は大きく変わっているでしょうし、建築に対する考え方も激変しているはずです。弊社はそこを見据えています。険しいかもしれませんが、楽しい15年が始まろうとしています。

2008.07.14

猛暑が続いています。これだけ暑いと、当然、人の気持ちもイライラしてきます。だから、地球温暖化は心の問題でもあるのです。最近の変な事件や暴力・傷害事件等を見ていると、こういう気候や環境の影響も、かなりその背景にあるのではないかと思います。それと、お酒。よく何かあると、「つい酔った勢いで・・・」とか「酔っていたので覚えていない」などという言い訳を、よく耳にします。何でもお酒のせいにしてしまうのはどうかとは思いますが、確かにお酒で失敗するというケースは、昔からよくあることです。そういう意味でいうと、タバコで重大事件が起きたということはあまり無いですね。「吸い過ぎた勢いで・・・」とか「吸っていたので覚えていない」というようなことは、まず無いです。健康に対する不安と煙に対する嫌悪感という問題はありますが、他人に即効的に重大な被害をもたらすような危険な特性は、タバコには無いのかもしれません。仮に吸い過ぎても、(基本的に)自分だけの問題で終わりますし・・・。

お酒は飲みすぎると、他人に大きな迷惑や直接的な被害・事故をもたらすことが(時には)あります。そういう意味で、本当はお酒の方がタバコよりも危険だと思うのです。でも、酒税収入が1兆7千億(平成16年度)くらい入ってきているようなので、国にとってはタバコよりも大事な聖域なのでしょう。超有名な大手ビールメーカー各社が、毎日のようにCMや大キャンペーンを張って、熾烈なシェア争いをしていますが、お酒によって引き起こされている市井の日常の小さなイザコザを見るに付け、何か妙な感覚を持ちます。私は、お酒は飲んでいいと思います。ただ、その背景に、多少の「後ろめたさ?」があってもいいような気もします。トラブルを起きるのが(ある程度)予期できているのに、堂々と売っているのはどうかなと。最近、あまりにもタバコに対する攻撃が激しいので、「それではお酒は?」と、ただ思っただけですが・・・。

そんな風にして世の中を見ていると、変だなあと思うようなことがあります。ゲームにしても、「子どもに悪い影響がある」と言われながら、毎日堂々とCMが流れているし、子どもに見せたくないようなオカルト映画の惨劇シーンのCMも流れています。私は、こういう商品(お酒を含めて)を売っていいと思いますし、買いたい(見たい)人が自己責任の上で、楽しめばいいと思います。でも、そのどこかに「こっそり」とした感覚があってもいいような気がします。あまりにも大胆、堂々としすぎているような気が・・・。

さて話は変わりますが、先日の夜、NHKの「プロフェッショナル/仕事の流儀」で、「森内俊之VS羽生善治」を見ました。将棋の世界はあまりよく知りませんが、羽生善治氏は超有名ですよね。でも、今回初めて森内俊之氏のことを知り、とても興味を持ちました。なにしろ羽生氏と互角に戦えるこんな強い人がいたなんて知らなかったんですから。番組では、この2人の名人戦の戦いを追っていて、なかなか面白かったです。結局、羽生氏が勝つのですが、戦い方のスタイルの違いやモノの考え方について、学ぶべき点がいくつもありました。森内氏の奇策ともいえる積極的で大胆な一手は、相手を混乱させ、常に強気でいく姿勢の大切さが分かりました。また、羽生氏の天才的な閃きと、どんなに「もう終わりだ」という厳しい局面に立たされても、常にその時に打つことができる最善の一手だけに集中するという精神力には、ある種の感動を覚えました。その時、画面に出た言葉が、「ただ、ひたすら最善手」。過去を振り返らない。未来を憂わない。ただ「今」だけのことを考えて、最善を尽くす。その結果、突然形勢が逆転し、勝ってしまう。そういうことが、本当にあるんですね。羽生氏は、これで勝ちが決まるという一手を打つ時に、なぜか手が痙攣するそうです(実際、手がブルブルと激しく震えてました)。人間の心と体は、不思議なものです。常に、答えを知っているかのようです。

実は、昨日お会いさせていただいた(とても素晴らしい)ある方が、私の名前について「改名したんですよね。いや~すごい名前にしましたね。おそらく苦労があると思うけど、考えられないような突然の飛躍が来ます。でも、しかしまあ、よく決断されましたね。ただ、この名前の敵は、弱気の虫ですからね。そこは注意した方がいいですよ」とおっしゃってくれました。羽生善治氏のように最善を尽くし、森内俊之氏のように強気でいく。期せずして何かが繋がったような気がします。

2008.07.10

映画「クライマーズ・ハイ」が公開されていますが、私は数年前に、横山秀夫氏の原作本を読みました。1985年8月12日に、群馬県御巣鷹山で起きた日航機墜落事故を取材する地方新聞社の記者たちの、怒涛の数日間と、全権デスクを任された主人公の過去の失敗、家族、親友、山登りに対する心のあり様を絡ませた物語で、なかなか読み応えのある作品でした。私自身も、この日の夜のニュースが大変な騒ぎになっていたことを覚えています。その後、生存者が救出されたこと、機内で書かれた遺書が発見されたこと、事故原因が以前起こしたシリモチ事故だった(らしい)こと等が明らかになり、航空会社の重大な責任問題へと続いていきました。

今あらためて感じるのは、生命を預かる仕事の責任の重さです。航空や鉄道をはじめとする運輸関係、医療、薬品、食品、警察、消防、そして建築。直接的に人の生命に関わる仕事というものは、ほんの少しの落ち度で、重大な結果を生み出してしまいます。時には、ビジネスとか商売を度外視した大きな使命感を持たないと、本来は成り立たない仕事のはずです。しかしながら、時代は収益性だけに価値観を置くようになり、そこに大いなるジレンマや矛盾を抱えたまま、人々の生命を守ることへの意識が全体として希薄になってきたように感じます。国の政治も、そういう意味では、国民の生命・生活を守ることが本業ではないでしょうか。今こそ、国も民間も、本当に大切なものを見つけていくべきだと思いますし、それを評価し支える文化、仕組み、価値観の創造を同時に行っていかないと、生命を守る大切な仕事の安定は図れないと思います。

尚、「クライマーズ・ハイ」ですが、本を読んだ印象だけですが、新聞社の内部の「戦い」の凄まじさを強烈に感じることが出来ました。新聞を制作する側と販売する側の戦い、個人的な嫉妬や抗争、他紙に負けない取材合戦、上司と部下との軋轢・・・。ひとつの目標に向かって、個人個人が己の能力と体力の全てをかけて、戦っていく姿。こういう人たちがいて、実際の世の中は動き、支えられているのだと思います。最近(残念ながら)増えてきている「指示待ち人間」では、恐らく一日たりとも、居ることができない職場でしょう。でも、それこそが真の職場であり、真の仕事であろうと思います。映画も見てみようと思います。

2008.07.05

確信力が必要になってきたと思います。いったい果たして、どのような手立てが間違い無いのか。どのような方針や政策が正しいのか。これからどのような未来がやってくるのか。誰もが分からなくなってきました。今どこにいるのかが分からず、これからどこ行けばいいのかも分からない。社会全体が、道標を失ってしまった。でも、そうとなれば、個人の強い思いや確信さえあれば、どこへでも行ける。全体がどうであろうと、私は(私たちは)ここへ行くと心に決めて、行動さえすれば・・・。大きな船に乗って、安全航海が出来た時代から、船をおろされ、「好きなところへ行け」と言われる時代へ。行きたい場所のある人にとっては、(リスクはあるが)面白い時代。行き先が分からない人にとっては、ただ不安と混乱だけの時代。おそらく多くの人たちが、この中間地点で彷徨っているのではないでしょうか。

仮に「行きたい場所」があると言っても、そこが平和な楽園とは限らない。今よりも厳しくて醜い場所かもしれない。仮に「行きたい場所」が無くても、不安を持たず、純粋に毎日を前向きに生きた結果、とても美しい場所に辿り着くこともある。だから結局、最後は、「確信」しかないのかもしれません。夢や理想やビジョンを持って、それを自らが確信する。必ずそこへ辿り着くと。絶対にあきらめないと。

ただ、その夢や理想やビジョンが、自らの良心が喜ぶような中身で無いと、ダメなような気がします。環境を破壊したり、人から搾取したりしても、うまく行かない。良心が咎める。だから、誰もが胸の中に持っている「良心」が、「それはいいぞ!!」と喜んで応援してくれる中身を持って、確信して道を進んでいけば、それぞれが、それぞれにとって最高の場所に行き着くのではないでしょうか。そういう意味で、他人からは自由になれるが、自分(=良心)からは自由になれないという、今までとは違った価値観の時代になったと思います。

だから、自分自身の良心に問いながら、毎日を前向きに生きていくこと。確信を持って。それしかないように思います。今どこにいようと、これさえあれば、大丈夫。どんなに目標地点から遠くても、いい風が吹いて後押ししてくれる。今いいところにいても、良心に反する思考や行動をしていれば、逆風が吹いてきて、なかなか辿り着けない。遠ざかる。圧倒的な自然の力によって、コントロールされる時代です。つまり、自然を味方につけること・・・。それには心を磨くこと・・・。このように、とても大きな難問を突きつけられたわけですが、挑戦してみる価値があると思います。ゲーム感覚と確信力を持って!!

※新しい音楽

スティーヴ・ライヒ

18人の音楽家のための音楽(1974-76)

昨日のNHK教育テレビのクラシック音楽番組で、へんてこりんなコンサートをやっていて、少し見ていたら、とうとう最後まで見てしまいました。初めて聞いた名前、「スティーヴ・ライヒ」という人の音楽。楽器編成はクラシックのようですが、ピアノが4台もあったり、木琴がたくさんあったり、マイクを持って声を出すヴォーカルがいたり、ちょっと変。曲もず~っと、小刻みなリズムの繰り返しで、メロディーはあまりない。でも、その感覚的な刺激は、テクノ系のようであり、現代音楽のようであり、でも冷たさや難解さとは無縁で、やはりクラシックなのか・・・などと思いながら、ぼ~としながら見ていると、精神の浄化作用を感じて、なかなかいいなと思ってしまいました。すごいのは、ず~と同じ細かいリズムでピアノや木琴を叩いていること。頭を掻く暇も無い。それから、指揮者がいないのに、18人が一糸乱れぬリズムを、ず~と刻み続けていること。それ自体が、もう信じられない一体感。人間は、やる気になったら、何でもできる!!という証拠を見ることが出来ました。これも、「確信力」」だ!!